蓄電池って高いけどやっぱり付けたほうがいいんですか?

構成によってはかなりコスト抑えられるよ。私もいくつか案つくって検討したよ

こんにちは!

身に覚えのないサブスク登録(telasa for prime video)で請求が来てしょんぼり。

プライムビデオはとても便利なサービスですがそういうところありますよね。

多分子供の誤操作。。。

今回は、前回の記事で少し触れた「電気代0円計画」について、具体的な構想を共有したいと思います。

再エネや蓄電池に興味がある方、自宅での電力自給自足を目指している方は、ぜひ参考にしてみてください。

比較する4つのプラン

私が検討したのは以下の4つのプランです。

- 案①:通常の蓄電池を導入するプラン

- 案②:ポータブル電源を使ったプラン

- 案③:格安の蓄電池を導入するプラン

- 案④:格安蓄電池+先行配線プラン

先に結論をお伝えすると、私は「案③:格安蓄電池を導入するプラン」を実現したいと考えています。

その理由は、なんといっても蓄電池のコストを通常の約1/5にまで抑えられる可能性があるからです。

ただし、この方法を実行するには注意点があります。

それは、柔軟に対応してくれる工務店の協力が不可欠だということです。

大手ハウスメーカーでは「そんな施工はできません」と確実に断られると思います。

工務店の探し方は↓の2つの記事を参照ください。

【ネット完結】247社から9社に絞り込み!効率的な工務店の探し方

【契約前に確認必須】失敗しない工務店選びのための14の質問集

では、それぞれの案について詳しく見ていきましょう!

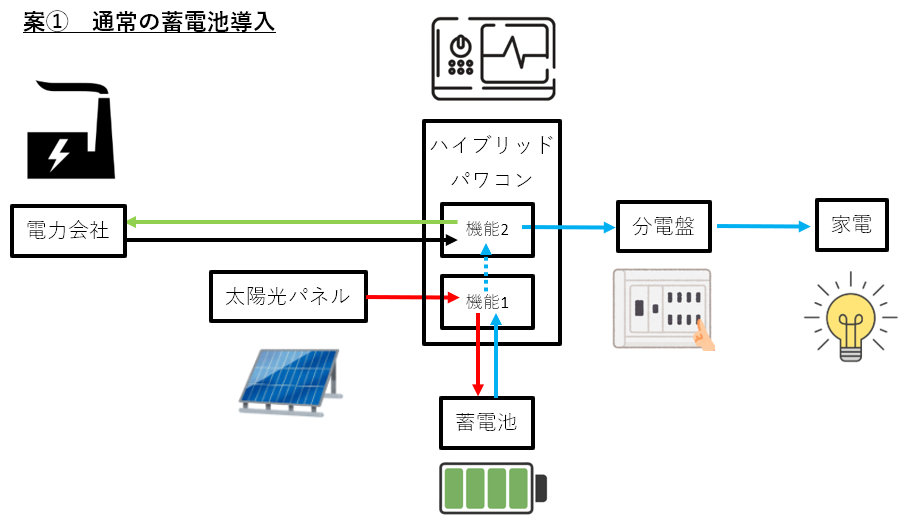

案①:通常の蓄電池を導入するプラン・・・安心!でも高い!!

まずは王道のプラン、一般的な家庭用蓄電池を導入する案についてです。

案①の構成概要

下図に概念図を示します。

蓄電池を含めた電力の流れを以下の通り色分けしています。

- 🔴 赤線:電気を蓄電池に貯める

- 🔵 青線:電気を家庭で使う

- 🟢 緑線:電気を売電する(売る)

- ⚫ 黒線:電気を買電する(買う)

蓄電池っていくら?コスパは?

まずは蓄電池導入の費用について調べてみました。

こちらも前回の記事より2025年時点での価格相場では、10kWhの蓄電池を導入するのに工賃・材料費込みで約200万〜230万円ほどかかるようです。

対して、蓄電池を導入して15年間(蓄電池の製品寿命)で得られる電気代の節約効果(自家消費の利益)は886,950円。つまり、補助金があってもマイナス収支になりそうです。

しかもここには、

- 蓄電池の経年劣化

- メンテナンス費用

- 金利(ローンで買う場合)

などのコストは含まれていないため、正直、元を取るのは不可能と感じています。

他の試算ではどうなの?

某断熱の鬼先生のYouTubeによると、

「毎年3%ずつ電気代が上昇する」という前提で、

蓄電池の単価が14.4万円/kWh以下でようやく元が取れる

とのことでした(元ネタを探せませんでした。。。)

つまり、

- 10kWh × 14.4万円 = 144万円

が採算ライン。

でも実際の相場(200〜230万円)とはだいぶ開きがあるため、現状の価格では元が取れないという結論になります。

テスラの蓄電池も見てみたけど…

「コスパが良い」と話題のテスラの蓄電池 Powerwall(13.5kWh)についても調べました。

- 総額費用の目安:約188万〜210万円(税込)

- 国の補助金:対象外

- 一部自治体:補助金対象になる場合あり

えっ、補助金ないの!?って感じです。。。

これも投資としては採算が合いませんね。

将来的に後付けするのはアリ?

「今すぐは買わずに、4年後に売電単価が下がったタイミングで後付けすればいいのでは?」

「その頃には蓄電池の単価も下がっているかも!?」

そう考えた事もありました。

でも、以下のデメリットから私はこの方法もナシと判断しました。

後付けのデメリット

- 導入までの数年間、高い夜間電力を買い続けることになり、本末転倒な状態に!

- ハイブリッドパワコンと蓄電池は同時購入が前提。ですが、4年後に採用したパワコンに接続できる蓄電池が安いとは限らない

【参考】パワコンと蓄電池がセットじゃないとダメな理由

このセット購入には技術的な理由があります。

- 電圧・電流の適合性:パワコンが対応する蓄電池じゃないと安全に動作しない

- 通信の互換性:パワコンと蓄電池はお互いにやりとりするため、通信方式が合っていないと使えない

- 保証の問題:他社製品を組み合わせると、メーカー保証の対象外になることも

この縛りが地味にハードル高いんです。

格安蓄電池をつなぐのは難しい…

先ほどの縛りは非常に重要ですのでこの後の案の検討にも影響しています。

たとえば、私が導入を検討している格安蓄電池(Litime製)について、Litime社の窓口に「対応できるハイブリッドパワコンはありますか?」と問い合わせてみました。

結果は、「対応品はありません」との回答…。

おそらく、ここにはメーカー側の戦略的な縛りもありそうです。

この縛りが無くなった時に蓄電池の価格破壊が起きると思います。

案②:ポータブル電源を使ったプラン・・・手軽!でもそこそこ高い!

案②は検討しているうちに色々と案が派生していきましたので案②-1から案②-3までそれぞれ検討の過程を共有していきたいと思います。

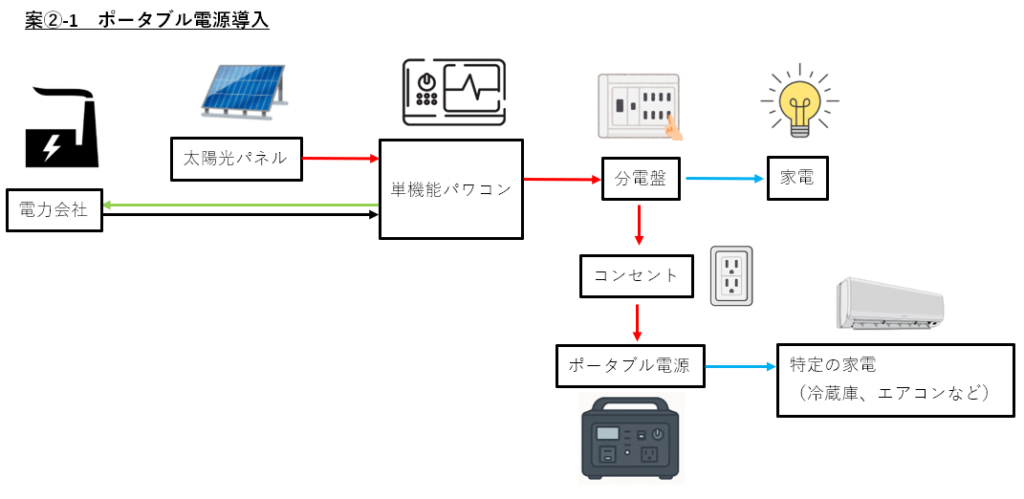

案②-1:ポータブル電源を導入するだけのシンプル構成

この方法は、もっとも手軽に取り組める方法だと思います。既存住宅にも対応可能で、特別な工事も不要。まさに“思い立ったらすぐできる”方法です。

ただし、いくつかの課題もあります。

ポータブル電源導入の3つの課題

課題1:ポータブル電源と家電を近くに設置する必要がある

これは延長コードである程度対応できますが、長すぎると安全面や利便性で限界があります。

課題2:コスパがいまひとつ

たとえば2kWhの容量で約11万円。後ほど紹介する5kWhで14万円の格安蓄電池と比べると、1kWhあたりの価格は少し割高です。

(※ただし、容量が小さくても良い場合は、ハイブリッドインバーターが不要になるので全体としてコストは下がることもあります。)

課題3:容量がやや不足気味

最大サイズの市販ポータブル電源(2kWhクラス)でも、劣化を考慮すると少し心もとない容量かも。

ポータブル電源の運用方法と必要容量の目安

太陽光発電の余剰電力で充電したい場合、日中の発電時間にタイマー充電を設定するのが現実的な使い方になるでしょう。

冷蔵庫の場合

例えば500Lクラスの冷蔵庫では:

- 年間消費電力:約750kWh → 1日あたり約2kWh → 夜間使用は1kWh程度

- 雨天・曇天の影響を考慮すると、必要容量は1.7kWh(=1kWh ÷ 晴天率60%)

- 実効容量が1.8kWh程度あればOK → カタログ値2kWhでギリギリ対応可能

つまり、冷蔵庫だけなら2kWhクラスのポータブル電源で対応できそうです。劣化を見越して20%程度余裕をもたせ、2.4kWhあればより安心ですね。

エアコンの場合

エアコン(冷暖房)に関しては、性能の良い32坪の高断熱住宅でも年間870kWh程度の消費が想定されます(ChatGPT試算)。

冷蔵庫以上に消費が多いため、大容量バッテリーでないと対応が難しそうです。

容量不足を解消する選択肢

容量不足が気になる方には、「拡張バッテリーに対応したポータブル電源」がオススメです。

こうした製品なら、最初は2kWhでスタートし、後から容量を増やすことも可能です。

2kwhあればキャンプには十分ですね。

最近はアマゾンより公式の方がセールなどで安かったりおまけが付いていたりするので条件が良い方を選ぶ事をお勧めします。

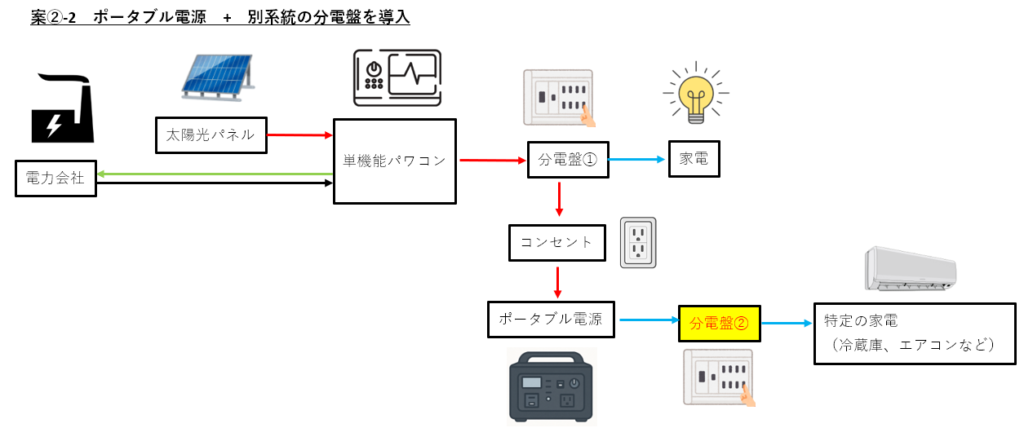

案②-2:ポータブル電源を専用の分電盤に接続する案

次に、ポータブル電源を分電盤に接続して家全体に給電する方法を検討します。

案②-1の概念図の黄色塗部に位置に分電盤を追加しました。

この方法のメリットは、家電の近くにポータブル電源を置く必要がなくなる点。しかしながらデメリットも。

- より多くの家電に給電する構成になる

- 結果として必要容量が大きくなり、案②-1の「容量不足問題」がさらに深刻に

そのため、この案は現実的ではないと判断し、除外しました。

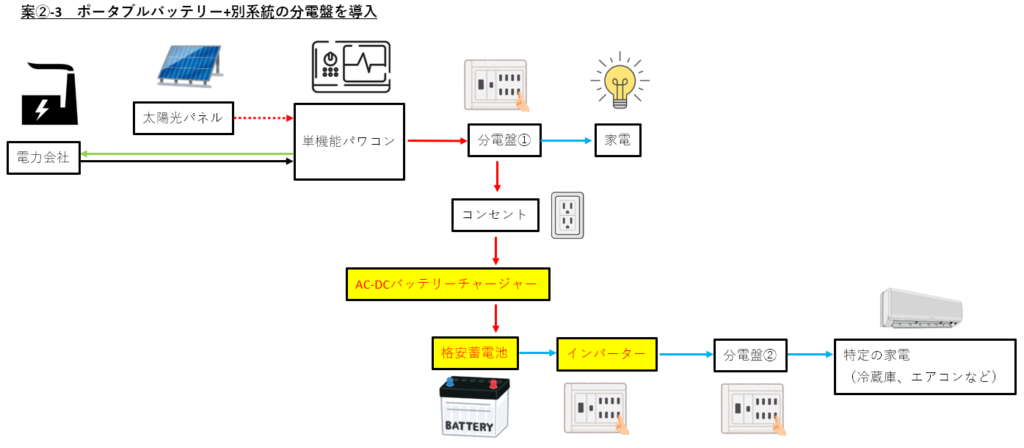

案②-3:ポータブル電源を格安蓄電池に置き換える案

「だったらポータブル電源の代わりに格安蓄電池をたくさん使えばいいのでは?」という案も検討しましたが、これにも落とし穴がありました。

概念図では案②-2のポータブル電源の代わりに黄色塗の設備を追加しています。

エネルギーロスが大きい!

格安蓄電池を使う場合、

- コンセント(AC)→ バッテリーチャージャーで直流(DC)に変換 → インバーターで再び交流(AC)に変換

という流れになります。この変換によって、太陽光からの電力の60%程度しか活用できないという試算に。

変換ロスが大きいため、効率が悪く、実用的とは言えないと判断しました。

番外編:太陽光パネルの直流電力を分岐してバッテリー充電はできる?

ふと疑問に思ったのが、「太陽光パネルからの直流(DC)を分岐(概念図の赤破線の矢印で分岐)して、別のハイブリッドインバーター経由でバッテリー充電できるのでは?」ということ。

これについても確認したところ、答えは以下の通りでした。

基本的に不可能、または非推奨

理由:

- 太陽光発電は「1系統=1MPPT(最大電力点追従制御)」が基本設計

- 2つのインバーターに分岐して接続すると、MPPT同士が干渉し効率低下や故障の原因に

- 最悪の場合、機器の破損にもつながるため、メーカーでも分岐接続は非推奨

というわけでこの案も却下となりました。。。

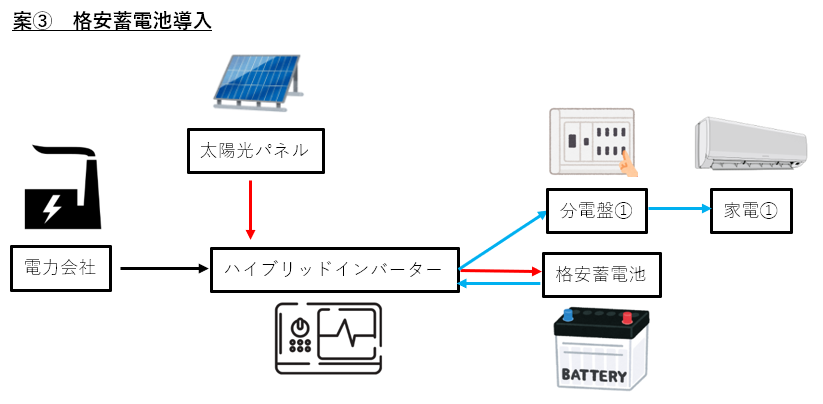

案③:格安の蓄電池を導入するプラン・・・DIY要素が多いが安い!

案③はコスト重視の本命プラン「格安蓄電池の導入」です。

概念図にある通りシンプルな構成です。

構成としてはややDIY要素が強めになりますが、そのぶん価格はかなり抑えられます。

トータルコストはなんと 約45万円。案①(通常の蓄電池を導入するプラン)に比べても破格の安さです!

想定構成と費用内訳(概算)

| 機器 | 内容 | 価格(概算) |

|---|---|---|

| 蓄電池 | 10kWhクラス(Litime製) | 約30万円 |

| ハイブリッドインバーター | 100V/200V対応タイプ | 約15万円 |

| 合計 | 約45万円 |

バッテリーは5年保証がついている↓の物を想定しています。

アマゾンより公式サイトの方が全然安い商品です。

一応アマゾンのリンクも貼っておきます。

インバーター選定のポイント

現在検討しているのは、SRNE製のハイブリッドインバーター。

以下のように、各社ハイブリッドインバーターで対応電圧が異なるため注意が必要です。

- LVYUAN(リョクエン)・Litime:100Vのみ対応

- Growatt・SRNE:100V / 200V 両対応

→ 特にSRNEはコストパフォーマンスに優れ、今回の構成に最適と判断しました。

ハイブリッドインバーターの性能比較表は今後ブログ内でまとめていく予定です!

デメリット:売電はできない点に注意

この構成の一番の弱点は、余った電力を売電できないこと。

蓄電池が満充電になっても、余剰電力を売電(緑線)する事が出来ないという事です。

理由は以下の通りです。

【理由①】系統連系型ではない(オフグリッド)

今回使用するSRNEやGrowattなどのインバーターは「オフグリッド型」。

つまり、電力会社と連携(=系統連系)する前提がないため、売電ができません。

【理由②】売電には認証と申請が必要

売電を行うためには、以下の条件をすべて満たす必要があります:

- JET認証(※)済みの系統連系インバーター

- 電力会社への「系統連系申請」

- 経済産業省の認定(FIT/FIP)

これらが整っていないと、たとえ発電しても逆流防止ブレーカーで電力が遮断されるか、最悪の場合は法令違反になる可能性もあります。

(※)JET認証とは?

JET認証とは、日本の電気安全基準に適合していることを示すマークです。

簡単に言えば、「この機器は日本国内でも安全に使えると専門機関が認めていますよ」というお墨付き。

たとえば以下のようなメリットがあります:

- 電力会社との接続(系統連系)がしやすくなる

- 製品の信頼性が高いと判断される

施工業者の対応力が必要

海外製インバーターを採用するこの構成は、施工業者によっては対応してくれないことが多いです。

そのため、新築時に工務店へ事前確認をすることが必須です。

また、JET認証を取得しているハイブリッドインバーターは2025年5月時点で市販されていません。

今後、JET認証済みの製品が登場すれば、より多くの選択肢が広がると期待しています。

売電ではなく高い電気を買わないことを優先した構成

JET認証を前提としていないこのプランは、余剰電力を売るより、買わずに済ませることを重視した構成です。つまり、「電気代の削減」にフォーカスした自家消費型の蓄電システムといえるでしょう。

【注意点】太陽光パネルの保証条件にも注意!

さらに気になっているのが、太陽光パネルメーカーの保証適用条件です。

特にカナディアンソーラーやQセルズなどの大手では、「推奨システム・機器」との組み合わせでのみ保証が有効になることがあります。

とくに注意したいのが以下の点:

「非認証のバッテリーや海外インバーター」は保証対象外になりやすい!

ただ、私の調べる限りAIKO製の太陽光パネルの推奨接続先が一般的なパワコンではなくハイブリッドインバーターでしたので保証内での施工は可能だと推測していますがこの辺りの適合性は工務店に確認していこうかと思います。

ちなみに販売業者に確認しましたが「パネルの相性はハイブリッドインバーターのメーカーに聞いてください」と回答がありましたのでただ今メーカーに確認中です!

【AIKOパネル】意外と知られていないけど、超優秀!

ちなみにAIKO社って知らないなーって私も最初思っていました。

とあるYoutuberおすすめメーカーでしたので調べてみるとかなりの実力を持った会社でした。

実は私もコスパの良いここのパネルをぜひ採用したいと考えています。

AIKO社とは?

- 設立:2009年、中国・上海

- 世界最高水準の変換効率24.6%を誇る「ABC(All Back Contact)モジュール」を開発

- PV Magazineの収率ランキング1位

- Intersolar AWARD 2023、Red Dotデザイン賞など受賞歴も多数

- スペインやポルトガルでのシェア10%超、将来的には30%を目指す

しかも、カナディアンソーラーなど大手にもモジュールを供給していた実績もあるようです。

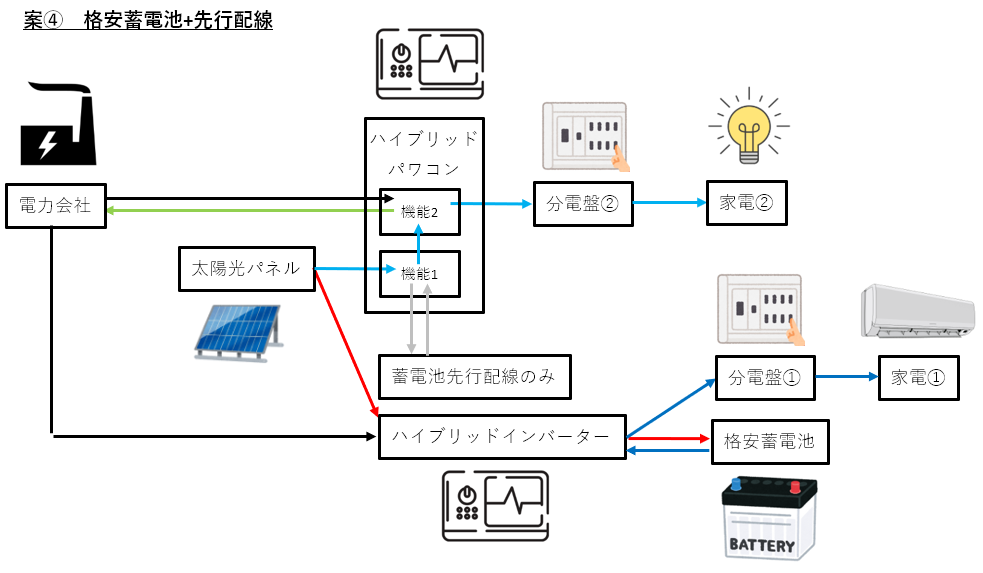

案④:格安蓄電池+先行配線プラン ― 案①と③のハイブリッド案

「格安蓄電池の導入」と「売電収入」を両立するプランの検討です。それがこちら、案④:格安蓄電池+先行配線プランです。

どんな構成なの?

このプランでは、例えば太陽光パネルを10kW載せたとすると・・・

- 5kW分は通常のハイブリッドパワコン(売電対応)へ接続

- もう5kW分はハイブリッドインバーター(格安蓄電池)へ接続

という形で電気を分けて使うスタイルです。

そのため、分電盤(ブレーカー盤)を2系統用意し、各コンセントがどちらの分電盤につながっているのかを分かるように設計する必要があります。

この構成のメリット

この構成には、以下のような魅力があります。

格安蓄電池に不具合があっても通常の電力で生活ができる

→ 半分は従来の電力系統に接続しているので、安心感があります。

コンセントの使い分けで電気の使い道をコントロールできる

→ たとえば、冷蔵庫は確実に動かしたいから通常電源、日中の家電は蓄電池電源・・・など、戦略的に使えます。蓄電池の残量を見ながら電力の分配を微調整が出来るのが良いと思います。

売電単価が下がる4年後に、JET認証付きの蓄電池を“追い蓄電池”出来る

→ 今は安価に自家消費を優先し、後で本格的なオフグリッド体制へ移行するステップが踏めます。

デメリットもあります

とはいえ、気になる点もあります。

配線が複雑になるため、工事費が高くなる

→ 通常の倍の配線を組む必要があるため、施工費用の増加が懸念されます。

機器や部材が増えるため、設備費用もアップ

→ 配線同様に分電盤が2つ、インバーターも2種必要など。

一度決めたソーラーパネルからパワコン、インバーターへの配電割合を変更することが出来ない

→出来るかどうか不明ですが1系統まるまるスイッチングでパワコン行き、インバーター行きと切り替えられることが出来たらこの懸念もなくなるのではないかと思います。これは工務店に確認しながら結果を記事にできたらと思います。

それでもコスパは悪くない?

実際に案③格安の蓄電池を導入するプランからの追加費用をざっくり試算すると・・・

- ハイブリッドパワコン:+15万円

- 分電盤追加:+3万円

- 工賃(配線複雑化分):+7万円

→ 合計:約25万円のコストアップ

前回の記事の計算結果を参照すると売電で元が取れると推測できます。

(10kwhの蓄電池を使うと4年で約42万ほど売電できるシミュレーション結果でした)

結局どっち?案③?案④?

「本命!」と紹介した案③(格安蓄電池+ハイブリッドインバーター)と比べて、この案④もかなり魅力的です。

案③は「コスト最優先」

案④は「柔軟性・将来性を考慮」

あとは工務店の対応力と予算とのバランスを見ながら検討するのが良さそうです。

GX志向の補助金、対象になるの?

案③・案④のような構成でも、「GX志向型住宅補助金」を受け取れるのか調べてみました。

結論は原文を参照する限り受け取れそうです。

国土交通省の資料(原文はこちら)によると、構成機器の製品指定は特になく、ハイブリッドインバーターの使用も制度上問題ないと理解しました。

原文では住宅全体で以下の条件を満たす事が重要とあります。

- 断熱等性能等級6以上

- 一次エネルギー消費量の削減率:再エネ除く35%以上/再エネ含む100%以上

前回の記事より想定している年間太陽光発電は11,000kWh、年間消費電力は 9,540kWhなので一次エネルギー消費量の削減率は蓄電池無しでも100%以上ではないでしょうか?

まとめ

ということで、案③(格安DIY構成)も魅力的ですが、案④(ハイブリッド案)も十分に検討の価値ありです。今後の技術革新を取り込める可能性がある点や安心材料がそろっている点を重視する場合、むしろこちらが最適解になるかもしれません。

最終的には、工務店とよく相談して、ライフスタイルに合った選択をしようと思います。