前回のリサーチで理想の工務店は絞れてきたけど…まだまだ沢山の候補が残ってて正直ここからどう選べばいいかわかんない

わかる。うちもその段階で悩んだよ。でもいくつか質問をしたら一気に絞れたんだ

私が家づくりを考え始めた当初は、

「地域名 工務店」といったワードでGoogle検索し、ヒットした各社のHPを眺めては、

「どこも良さそうだなぁ〜」なんて思っていました😅

それから8年。さまざまな事情がありつつも、家づくりについて自分なりに深く調べるようになり、

「工務店の実力は、事前の質問である程度わかる」という結論にたどり着きました。

そこで私は、家づくりに関するA4用紙1000枚分の資料の中から、本当に効果のある質問を厳選して、自分の工務店選びに活かすことにしたのです。

実際にこれらの質問を使ってみたところ、

「理想の家を建ててくれそうな工務店」が見えてきました。

そのきっかけが、実際会う前にした「14個の質問」です。

この質問をメールや問い合わせフォームで投げかけた結果、先日まで候補だった9社を、2社まで絞り込むことができました。

この記事では、私が実際に9社へ送った「14の質問」を、その意図やチェックすべきポイントまで含めて詳しく解説しています。

これらの質問は、私の8年間の学びから得た1000枚を超える資料から厳選したものばかりです。

- 契約前に「対応力」「寄り添い力」を見極める!

- なぜこの14の質問が有効なのか?

- 14の質問とその狙いを解説!

- 今回もらった実際の回答(比較表)

- よくある質問(FAQ)

- ここまで回答もらえたら、次のステップへ

- まとめ:この14の質問が「後悔しない家づくり」の鍵になる

契約前に「対応力」「寄り添い力」を見極める!

先に結論です。

家づくりは性能・コスト・デザインの3つをどうやってバランスよく実現するかが大切です。

どんなにHPが立派でも、「その工務店が具体的な施主の要望に対応してくれるのか」は聞いてみないとわかりません。

そこで効果的なのが、今回紹介する14の質問。

これはただの「質問集」ではなくて、

・ 高性能住宅に対する知識

・ カスタマイズ対応の柔軟さ

・ コストに対する誠実さ

…そういったものがにじみ出るような質問達です。

実際にやってみた結果:9社中の反応

私が実際にこの14の質問を送ったところ、

- 1社が「返信なし」

- 4社が「ほぼ対応不可」

- 3社が「ある程度対応可能」

- 1社が「対応可」

という結果でした。

つまり、質問をする事で半分以上の工務店では質問していなければ理想の家づくりが難しかったということが分かりました。

実際に工務店と話をすればわかるとは思いますがそんな体力もコミュ力も私は持ち合わせていません😅

HP上では良い事ばかり書かれていますがある程度選抜された工務店でさえも具体的な質問をするとこういった生存率になります😥

なぜこの14の質問が有効なのか?

私は実際に、9社の工務店にこの質問集をメールで送り、返答をもらいました。

やってみて感じたのは、きちんと返信をくれる工務店は、どこも丁寧に対応してくれるということです。

たとえば、「施主支給は可能ですか?」という質問に対して──

ある工務店は、

「可能ですが、◯◯の確認が必要で、△△の条件もありまして…」

と、条件をこれでもかと並べてくるような返答でした。

要はやりたくないという事なのだと思います。

正直、その姿勢を見て、

「契約後もこちらの要望に対して、こういう対応なんだろうな…」

と感じてしまいました😥

一方で、他社からの回答も様々でした。

- 「施主支給は、普段の業者を使いたいので原則NGです」

→ダメな例だと思います😅 - 「過去に何度も施主支給に対応しています。保証も10年間お付けしますよ」

→素晴らしい対応だと思います😀

このように、同じ質問でも対応は工務店ごとに大きく違うのです。

さらに、「壁をポーターズペイントでDIY塗装したい」という施主施工の希望も伝えてみました。

すると、ある工務店からはこんな返答が。

「下地の状態を当社で確認できないため、施主による検査をお願いします。ただし、立ち入り検査料を別途いただきます」

──これには、本能的に「この会社とは合わない」と感じてしまいました😅

施主のやりたいことに寄り添ってくれない工務店とは、正直一緒に家づくりをしたくはないですね。

↓がポーターズペイントですがムラ感が出ていてかっこいいですね。

お値段高いですが…😐

こうしたやり取りを通じて実感したのは、

質問への返答から、その工務店の「施主への寄り添い力」がとてもよく伝わるということです。

特に、14個の質問の中でも施主支給や施主施工に関する質問は、その会社の「柔軟性」「対応力」「信頼性」を見極めるうえで最も効果的だと感じました。

ですのでこの質問は実際に施主支給や施工をやらなくても聞いてみることをおすすめします。

工務店の”素”の部分が見えてくる良い質問だと思います😀

こういった感じで、これらの質問集は理想の工務店と出会うための“フィルター”として、非常に有効な物だと実感しています。

14の質問とその狙いを解説!

では早速、僕が実際に使った14の質問を、ひとつずつ掘り下げて解説していきます。

【性能に関する質問】

① BELSなどの第三者認定は取得できますか?

これは、住宅の省エネ性能を「お墨付き」として見える化できる仕組みです。

不動産的な資産価値にも影響するので、将来的な売却や相続時にも有利になると思います。

また「GX志向型住宅」などの補助金制度を活用する場合、BELS評価やそれに準じた省エネ性能の証明書提出が必要になることがあります。

国土交通省は、住宅・建築物の省エネ性能表示として「BELS表示の活用を推奨」していますが、2025年7月時点では法的な義務にはなっていません。

補助金の獲得や資産価値を高める為にも取得する事をおすすめします。

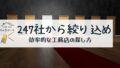

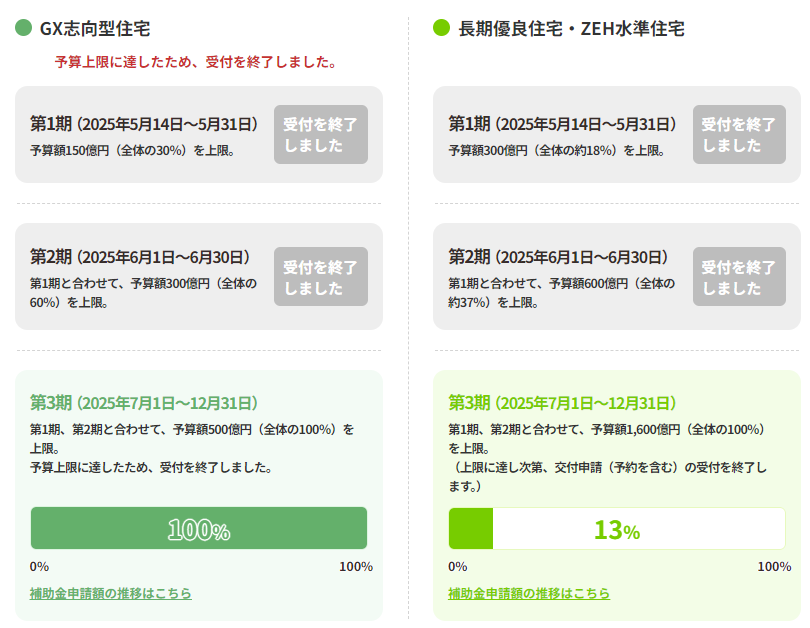

GX志向型住宅等の補助金に関しては子育てグリーン住宅支援事業のHPで確認できます。

2025/7に始まった第3期募集はわずか1か月で上限に達してしまいましたね😰

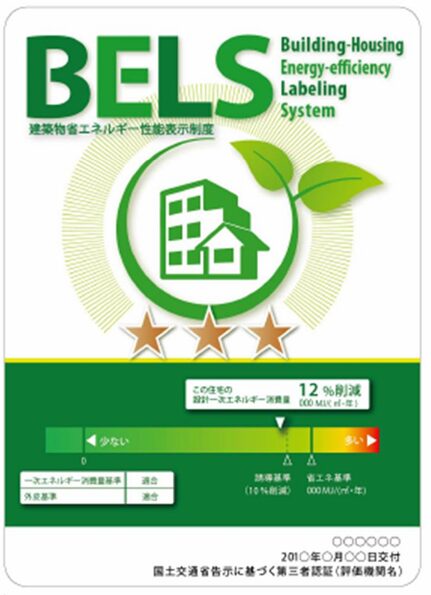

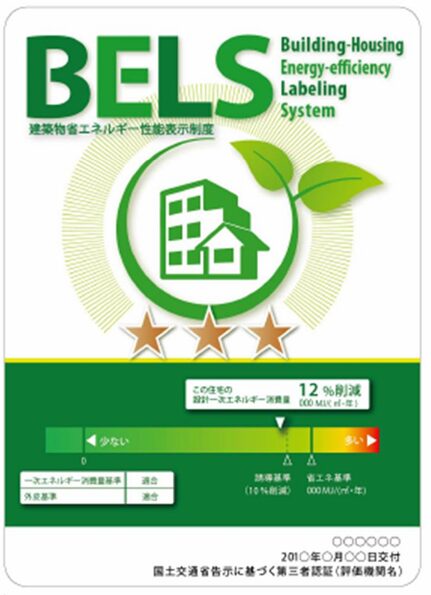

補足:BELS(ベルス)ってなに?

BELS(ベルス)=建物の「省エネ性能」を見える化した評価のことです。

「Building-Housing Energy-efficiency Labeling System」の略で、★1~★5で評価されます。

たとえば、

・★5なら断熱・省エネ性能がとても優れている住宅

・★3なら平均的な性能、といった感じで比較がしやすくなります。

カンタンに言うと、住宅版の「燃費ラベル」みたいなものです!

「BELS認定標準」と書いてある工務店は、性能にちゃんと自信を持っている証拠。

工務店選びの判断材料にもなります!

▼公式HP

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)について | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

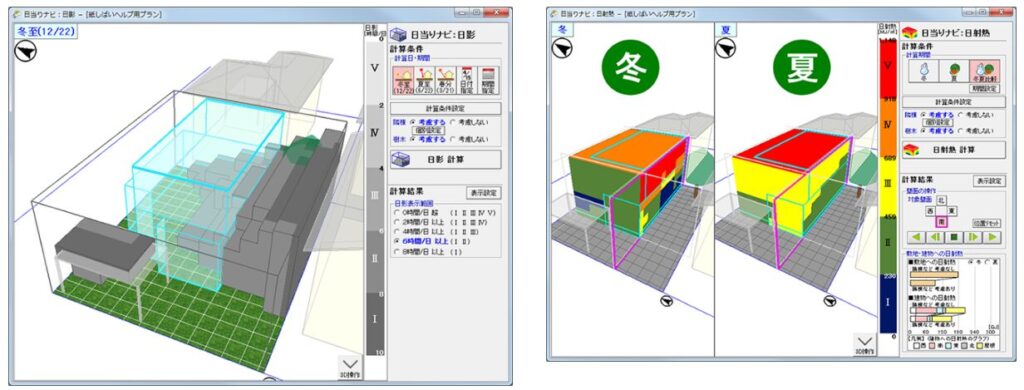

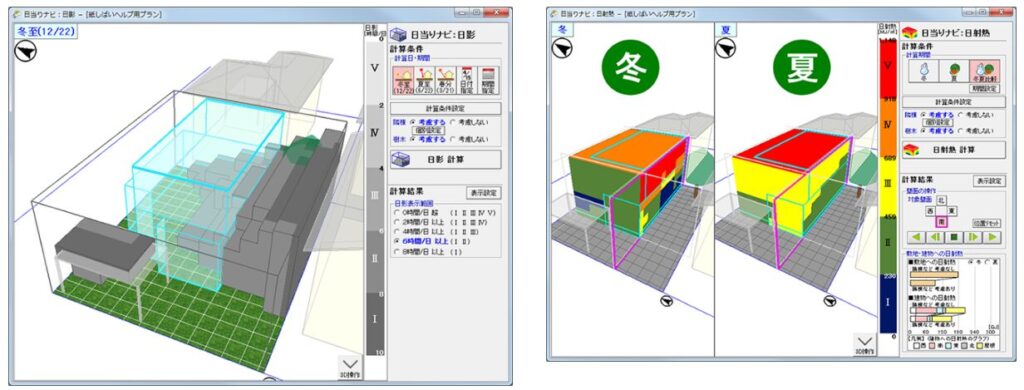

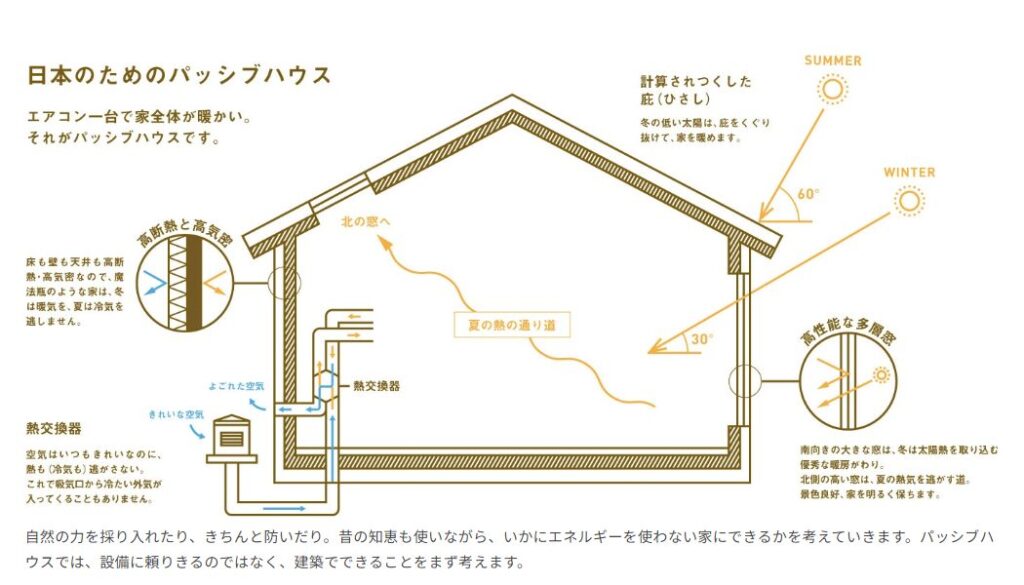

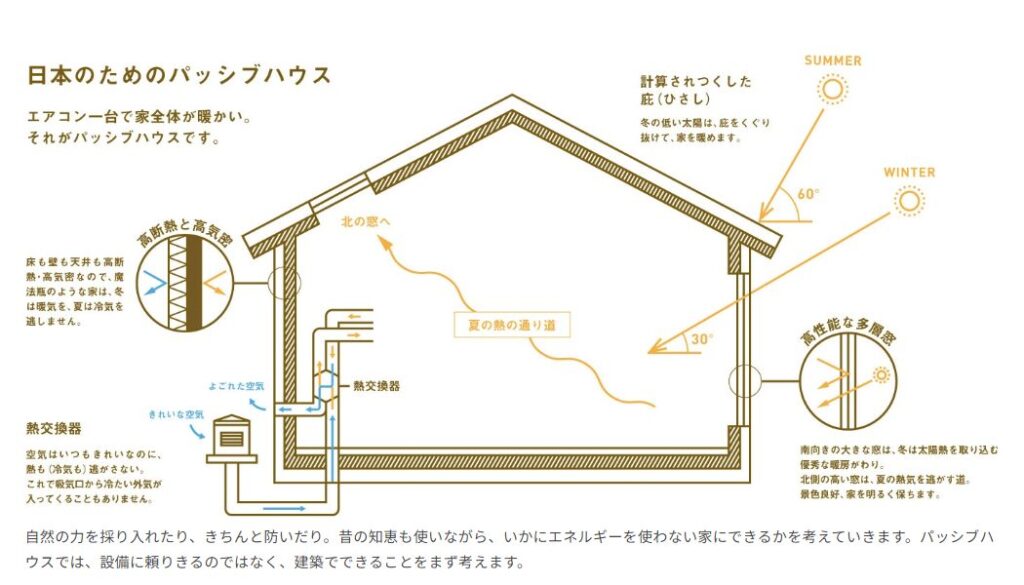

② 温熱・電気代・換気・日当たり・地震のシミュレーションは可能ですか?

例えば「断熱材が分厚いです!」といった説明だけでは、本当に快適な温熱環境になるかはわかりません。

そこで重要になるのが、温熱シミュレーションなどの各種シミュレーションの実施です。

たとえば…

- 日当たりが悪いと → エアコン代がかさみます

- 換気が不十分だと → CO₂濃度が上がり、健康リスクが増します

- 構造的に弱い間取りだと → 地震時に倒壊のリスクが高まります

これらのリスクを事前に把握・回避するには、設計段階でのシミュレーションが欠かせません。

▼ 良い回答の例

- 「ホームズ君」で温熱設計・電気代を試算できます

- 「Wallstat」で地震時の揺れの挙動を解析しています

- 換気や日射についても設計段階で確認しています

など、具体的なソフト名や手法で答えてくれる工務店は、設計の根拠がしっかりしていると言えるでしょう。

シミュレーションは「セット」で考える

- 日当たりのシミュレーションができないと

↳ 正確な温熱シミュレーションができない - 温熱のシミュレーションができないと

↳ 正しい電気代試算もできない

このように、日当たり・温熱・電気代の3つは一体と考えるべきです。

実は、断熱性能よりも「日射の取得や遮蔽」の方が、室内環境に与える影響は大きいと言われています。

だからこそ、日当たりシミュレーションは最重要項目とも言えるのです。

日当たりシミュレーション

出典:住宅性能診断士 ホームズ君.com

電気代シミュレーション

出典:住宅性能診断士 ホームズ君.com

地震・換気のシミュレーションも重要

地震対策についても、シミュレーション結果に基づいて「弱点部に制震ダンパーを入れる」「耐震構法・建材を工夫する」などの対応が見えると安心です。

地震シミュレーション

出典:住宅性能診断士 ホームズ君.com

換気については、たとえば「寝室に4人集まった時、換気量は足りているか?」といった実生活に即した設計がされているかがポイントです。

人の呼吸には約20,000ppmのCO₂が含まれています。4人が一室で寝ていると、朝には基準値(1000ppm以下)を大きく超えることも😅

このような状態が毎日続けば「寝ても疲れが取れない」といった問題にもつながります😱

私の場合はトレーニングルームをつくりたかったので、換気量の確保は特に重要なポイントでした😁

さらに踏み込んで:換気の「実測」もチェック

余談ですが、換気については「実測しているか」もぜひ確認しましょう。

設計上の計算だけでなく、設備の電圧や実際の風量を測定している工務店であれば、より信頼できます。

電圧に関しては、換気量が足りない場合に電力を上げて強引に風量を確保し、電気代が増える…といったケースもあるため実測が必要だと思います。

実際に聞いてみた印象

このような質問をしたとき、工務店側がスムーズに回答してくれるかで、日頃からの対応レベルも見えてきます。

私が質問した範囲では、しっかり対応できる工務店が多く、安心感がありました。。

③ 年間冷暖房負荷30kWh/㎡以下の家を建てた実績はありますか?

この数値は、高断熱住宅の到達点ともいえる「パッシブハウス」の指標です。

単なるUA値(断熱性能)だけでなく、実際のエネルギー消費量に基づいた設計がされているかを見極めることができます。

このレベルは、付加断熱(外断熱)なしでは到達困難

私自身、今後の温暖化による「夏型結露」のリスクを考えると、付加断熱は必須だと考えています。

例えば、沖縄のような7地域では、冷房使用時に床下の根太(木材)にカビが生える事例が増えています😱

これは、断熱材で覆われていない根太が冷やされ、床下で結露が起きてしまうのが原因です。

実は私が家づくりを考えている静岡県の一部地域も、気づけば「7地域」に区分されていました🥵

つまり、沖縄で起きているような構造内部での結露リスクが、今後この地域でも現実になると予想しています。

だからこそ、外張り断熱(付加断熱)をして、壁の内部をしっかり守る設計が求められてくるのです。

私は基礎に関しては先ほどの例の様な床断熱ではなく基礎断熱とする予定なのでその場合は根太による結露は発生しないとされています。

温暖化のスピードは想像以上に早い

10年前までは、年間冷暖房負荷25kWh/㎡でパッシブハウス認定が取れていた住宅も、

現在では同じ家が35kWh/㎡を超えてしまい、認定に届かないという状況もあります。

つまり、温暖化のスピードに合わせて住宅の断熱性能を上げる必要があるのが現状です。

補足:年間冷暖房負荷とは?

年間冷暖房負荷とは、夏は涼しく、冬は暖かく保つために必要なエネルギー量のこと。

単位は「MJ(メガジュール)」や「kWh(キロワットアワー)」で表されます。

この数値が小さいほど、省エネで快適な住まいといえます。

たとえば…

- A社の家:30kWh/㎡ → かなり省エネ!快適!

- B社の家:200kWh/㎡ → エアコン代が高くなりそう…

つまり、「UA値」や「C値」では見えにくい、実際の暮らしやすさを数値で評価できるのが「年間冷暖房負荷」です。

家づくりの本質に迫る、とても重要な指標ですので、ぜひ工務店に確認してみてください。

ちなみに私はパッシブハウス認定はとりません(とれません😅)

取得する為に高価な認定設備やこれまた高価で特殊なソフトをする為、費用対効果が低いと個人的には感じています。

ですが、今後はパッシブハウス認定の住宅に価値がつく時代が来るかもしれませんね。

④ 許容応力度計算による耐震等級3は、今や標準?

「耐震等級3相当」という言葉には注意が必要です。

大切なのは、しっかりと許容応力度計算を行い、正式に耐震等級3を取得していることです。

2025年4月からは、構造計算(許容応力度計算)の義務化が始まることもあり、今後はほとんどの住宅が正式に等級3を取得する流れになると考えられます。

私が工務店を探していた2025年1月時点では、まだホームページに「耐震等級3」と明記している会社は多くありませんでした。

補足:許容応力度計算とは?

許容応力度計算とは、「この家の構造は、どれだけの力に耐えられるのか?」を細かく算出する方法です。

作成される資料は300ページ近くに及び、非常に詳細な設計内容が記されています。

この計算を実施している住宅には、次のような安心材料があります:

- 耐震等級3に対する明確な根拠がある

- 柱や梁がどのくらいの荷重に耐えられるかを細かくチェックしている

- 構造的な信頼性が高い

一方で、壁量計算だけで済ませている家では、かつては「耐震等級3相当」と表現されていました(現在は法改正により、この「相当」表記は使われなくなりつつあります)。

性能重視の家づくりを考えている方へ

地震に強い家を目指すなら、まず確認すべきは「許容応力度計算をしているかどうか」です。

その上で、地震シミュレーションや制震ダンパーの導入も検討項目に入っていると、より安心できる住まいになるでしょう。

制震ダンパーについても触れておきます(おすすめ:Evolts)

私が特におすすめしている制震ダンパーは「Evolts(エヴォルツ)」です。

私の工務店でも標準採用されている物になります。

主な特徴はこちら:

- 寿命60年

- 60年間メンテナンス不要

- 10年保証付き

- ダブル筋交いにも設置可能

- 広い揺れの範囲で制震効果を発揮

- 地震実験9回でも性能維持(耐震等級3だけでは4回で倒壊)

- 壁倍率なし、速度依存型の制震ダンパー

※補足:壁倍率に含めてしまうタイプの制震装置は、金物が破損すると制震機能を失ってしまうため、個人的にはおすすめしません。耐力壁とは別に設置するタイプが安心です。

制震ダンパーの2タイプについて

制震ダンパーは大きく分けて、「速度依存型」と「変位依存型」の2種類があります。

速度依存型(おすすめ)

- 特徴:揺れのスピード(変形速度)に応じてエネルギーを吸収

- 該当:オイルダンパー、粘性ダンパーなど

- 利点:小さな揺れから効果を発揮し、建物へのダメージを最小限に抑える

変位依存型

- 特徴:建物が大きく変形したときにエネルギーを吸収

- 該当:鋼材ダンパー、摩擦ダンパーなど

- 注意点:大地震時には効果があるが中小地震では機能しづらく建物にダメージが残ることも

制震ダンパーは「大地震対策」としてだけでなく、「建物の長寿命化」や「揺れによる体感ストレスの軽減」にも効果的です。

Evoltsのように、初期微動から反応するダンパーは、安心感も高く、個人的に強くおすすめしたい製品の一つです。

よく採用されているミライエとの比較表です。

Evoltsの方が高寿命で微振動から反応する点が良いですが…やはり高い😅

ですがここは投資を惜しむところでも無いかと思います。

Evolts(エヴォルツ) vs MIRAIE(ミライエ)完全比較表

| 比較項目 | Evolts(エヴォルツ) | MIRAIE(ミライエ) |

|---|---|---|

| 製造元 | 株式会社トキワシステム | 住友ゴム工業株式会社 |

| 制震方式 | オイルダンパー(速度依存型) | 高減衰ゴム(材料粘弾性型) |

| 揺れの反応性 | 初期微振動から反応 | 中~大きな揺れに反応 |

| 繰り返し地震への耐性 | 実験で9回の大地震後でも性能維持 | 正確な回数非公開だが高耐性を示す事例多数(例:能登地震で無被害) |

| 温度変化への耐性 | 安定している (温度に強いオイル) | 一定の影響あり (ゴム特性変化) |

| 設置方法の自由度 | ダブル筋交いの間にも設置可能/構造体と独立 | 耐力壁としては使えず/筋交いとは併設不可 |

| 壁倍率 | 無し | 無し |

| 寿命・耐用年数 | 60年以上(公称) | 30年目安でゴム部品の交換推奨 |

| メンテナンス | 60年メンテナンスフリー | 約30年でゴム交換推奨 |

| 保証期間 | 10年 | 10年 |

| 価格(材工含む目安) | 約60万円(4本程度設置) | 約28万円(4本設置想定) |

| 設置数目安(一般住宅) | 4〜6本(建物形状による) | 4本程度 |

出典:住宅用制震ユニット|住友ゴムのMIRAIE(ミライエ)

⑤ 省令準耐火構造への対応は可能ですか?

この構造にすることで火災に強くなるだけでなく、

火災保険が約半額になるという大きなメリットがあります。

ただし、省令準耐火構造を後から希望すると、オプション扱いで60〜80万円の追加費用が発生するケースも。実際に2万/坪で対応可能と返信のあった工務店もありました。

そのため、最初から標準対応してもらえるかどうかを事前に確認しておくことをおすすめします。

補足:省令準耐火構造とは?

省令準耐火構造とは、「火のまわりを遅らせる工夫がされた木造住宅」のこと。

前述の通り、火災保険料が大幅に安くなるという経済的メリットもあります。

具体的には、以下のような対策が施されています。

外部からの延焼を防ぐ工夫

- 軒裏や破風に準不燃材(例:ケイカル板)を使用して、外からの火の侵入をブロック

- 通気口の隙間には防火ダンパー付きの換気部材を設置

室内での火の広がりを抑える工夫

- 天井・壁に石膏ボードを2重貼りし、30分以上の耐火性を確保

部屋の用途・仕様・部材の組み合わせによっては1重貼りでも適合するケースもあります。 - 配線や配管まわりの隙間は、防火パテや断熱キャップでしっかり封じる

各部屋をしっかり区画する工夫

- 間仕切り壁の上部にファイヤーストップ材(木材や断熱材)を施工

- 天井裏で炎が広がらないよう、ファイヤーストップ付きの天井材を使用

見るとおり、意外と多くの工夫が必要なんですね。

ただ、これらをしっかり施工しておけば、「もしもの火災」に非常に強い家になります。

【施工経験に関する質問】

⑥ 床下エアコン・小屋裏エアコンの施工経験はありますか?

最近、床下エアコンや小屋裏エアコンといった空調方式を採用している工務店が注目を集めています。

※床下エアコン:床下空間に暖房用のエアコンを設置し、床を暖めることで室内全体を効率よく暖房する方式

※小屋裏エアコン:屋根裏にエアコンを設置し、冷気や暖気を各部屋に送る方式(特に夏の冷房対策として使われます)

これらは大手ハウスメーカーでは対応できないことが多いため、工務店に聞いておきたいポイントの一つです。

私自身、特に床下エアコンはぜひ採用したいと思っています。というのも、今の住まいでは冬に床がとても冷たくなるのが悩みだからです🥶

この質問は単に「施工実績があるかどうか」を聞くためだけでなく、その工務店が新しい技術に前向きかどうかを測る目安にもなります。

たとえば、床下エアコンが採用できない場合でも、

「当社の標準仕様の断熱性能(※Ua値や断熱材構成など)であれば、床と室内の温度差はわずか1℃なので、壁掛けエアコンだけで十分暖まりますよ」

といったように、具体的な数値や根拠を挙げて説明してくれる工務店は信頼できると感じます。

ちなみに私が選んだ工務店では、パナソニックの「エクリア」という第一種換気システム(※熱交換換気の一種)が床下エアコンのような役割を果たすため、わざわざ床下エアコンを導入しなくても良いという説明でした。

※第一種換気:機械で給気と排気を行う換気方式で、室温ロスを抑える熱交換機能を持つものが多いです。

一方、小屋裏エアコンは床下エアコンよりも空調計画が難しいとされています。採用方法にもいくつかバリエーションがあります:

- 約100万円かけて小屋裏に空調室を設置し、ファンやダクトで各部屋に冷気を送る方式

- 小屋裏から冷気を自然に下ろすだけのシンプルな方式

- 各部屋からダクトでエアコンの吸気を集める方式(私の工務店で採用↓)

最後の方法は、前述の「エクリア」と併用することで効果を発揮しているようです。

また、この簡易的な方式であれば、配線に大きな影響がなければ一条工務店でも対応できると聞きました(一条を検討していた時に確認済み)。

なお、私は将来的に故障する可能性のある設備は極力少なくしたいと考えています。

だからこそ、どのタイプの空調設備を導入するかどうかは慎重に判断したいところです。

導入するかどうかを決める際は、可能であれば部屋ごとの温熱シミュレーションの結果を見せてもらい、真夏や真冬に各部屋の室温がどのくらいになるかをしっかり確認した上で判断しましょう。

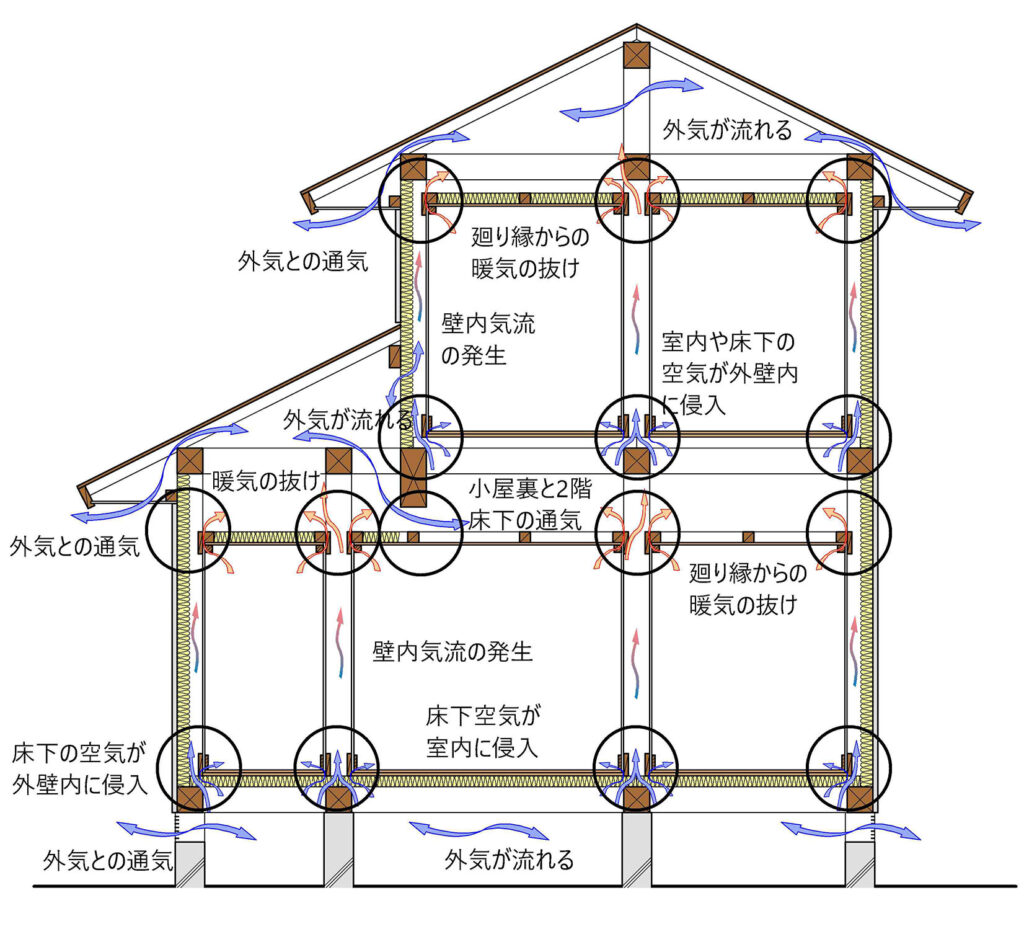

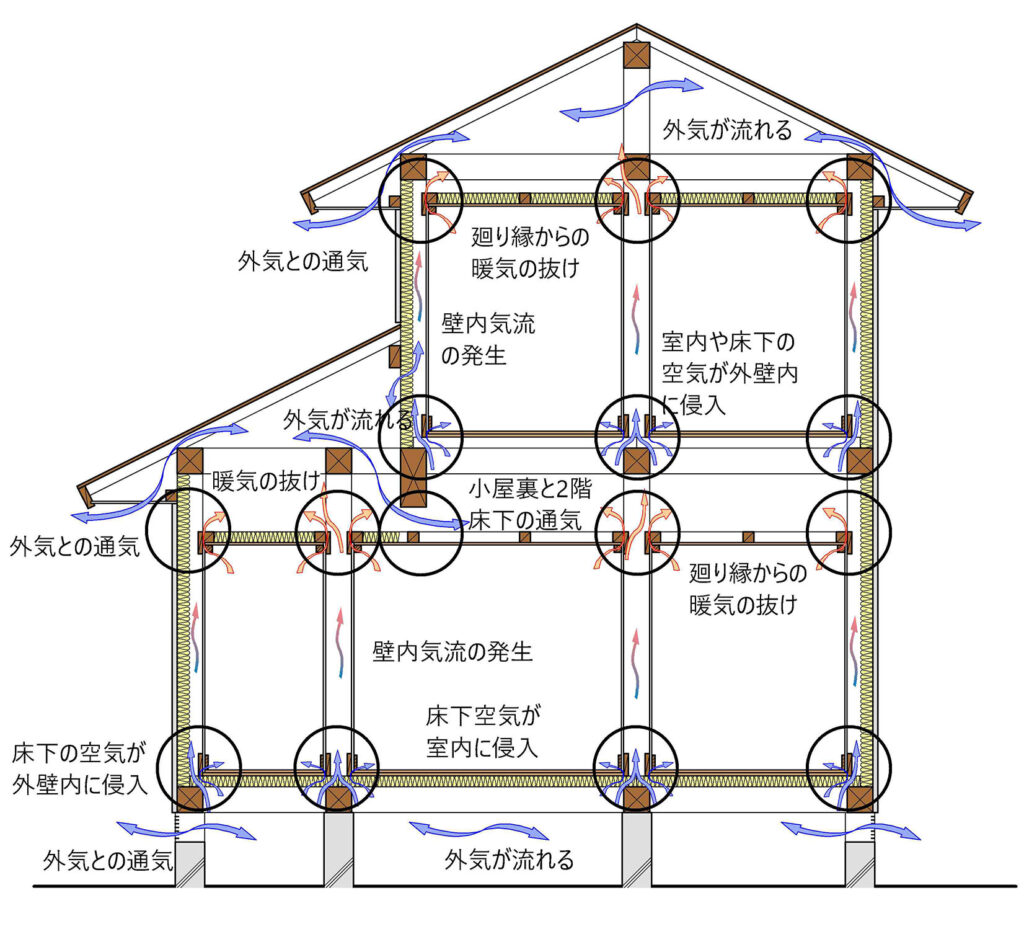

⑦ 土台・間柱・天井の気流止めはやっていますか?

気流止めがないと、壁の中に暖気・冷気が逃げてしまいます。

つまりエアコン代がムダに!

僕が問い合わせた工務店の中には床下エアコンやっているけど気流止めをやっていませんという所がありました。これだとエアコンの暖気が壁の中に入っていくのでエネルギーの無駄になります。

これは省エネ住宅の基本中の基本なので、やってないところは要注意です。

補足:土台・間柱・天井の「気流止め」とは?

気流止めは、空気が壁の中や天井裏を通ってしまうのを防ぐための処理です。

断熱材を入れるだけでは不十分で、すき間の処理がとても重要です。

具体的な施工例:

- 土台周り(床と壁の境目)

→ 床に貼る合板と土台の間に隙間を開けない - 間柱の上下(壁内)

→ 袋入りグラスウールや乾燥木材などを壁間に詰め込む

→ 防湿気密シートを床、天井と連続して繋げる - 天井裏(壁と天井の境目)

→ 桁まで石膏ボードを張り上げる

これらの処理を丁寧に行うことで、断熱材が本来の性能を発揮し、冬は暖かく、夏は涼しい家になります。

下図は気流止めされていないダメな例です。

詳しくは↓の書籍が最も信頼できますが、ネット上でも上図の様な概念図は出てくるので調べてみると理解が速いと思います。

【費用に関する質問】

⑧ 施主が提案する仕様書+建物規模から費用の算出が可能か?

契約後に予算オーバーが発覚するのは避けたいところです😅

そのためにも、契約前の段階で、施主側が提示した仕様や建物規模をもとに概算費用を出してくれるかどうかを確認しましょう。

これは、工務店の誠実さや対応力を見る大事なポイントになります。

もちろん、工務店に丸投げではなく、施主側にも準備が必要です。

具体的には、簡単な仕様書(※1)としてまとめておくことが大切です。

・好きな外壁材、屋根、内装床材、壁材、キッチン、トイレ、洗面、フロなどの設備

・必要な部屋や部屋のサイズを検討するための置きたい家具や物

などを書いたリストを渡せばおおよその見積もりは出るかと思います。

それから太陽光パネルや蓄電池等の設備も忘れずに見積もってもらいましょう。

※1:仕様書とは…建物の素材・設備・広さなど、家づくりに必要な項目をまとめた資料。設計・見積もりの土台になります。

次は仕様の例です。

建築規模

- 延床面積 32坪

- 1F 16坪

- 2F 16坪

省エネ性能

- Ua 0.3以下(G3付近、Q1レベル4)

- ηah 2.5以上

- ηac 1.0以下

- C値 0.5以下

- 年間冷暖房負荷 30kwh/㎡以下

- 冷房設備 小屋裏

- 暖房設備 床下エアコン

- 給湯設備 エコキュート SRT-S466U

- 換気設備 第一種熱交換器 パナソニックor澄家(断熱スパイラルダクト)

- 玄関ドア ガデリウス スエーデンドア相当品

その他

- 耐震ダンバーエヴォルツ

- 省令準耐火構造

- 長期優良住宅

- Bels評価

- GX住宅

- 耐震等級3

(Wallsat解析、許容応力計算、直下率0.75以上、偏心率0.15以下) - 防蟻ボロンdeガード

- 地盤調査 SWS(全コア)、微動探査、砕石パイル工法、セカンドオピニオン

- 建具 枠レスハイドア(吊り戸)

- 照明 多灯分散(アレクサ対応)

シミュレーション・計画

- 各部屋温熱計画

(部屋、階層、基礎間サーキュレーター(PAXノルテなど)) - 日射シミュレーション(温熱、日当たり)

- 換気(Co2濃度)計画(誤差10%以内)

- 通風計画

- 湿度コントロール計画

- 結露計算

設備の仕様もある程度調べておくと概算と最終見積もりの誤差も小さくなりますし、打ち合わせ中は間取りなどに専念できると思います。

契約前に必ず確認したい「予算オーバー」の実態

家づくりで避けたいトラブルの代表が予算オーバーです😱

だからこそ、設計士や営業担当には契約前に次の質問を必ずしておきましょう。

【質問例】

- 「直近の案件で、予算オーバーはどのくらい発生していますか?」

- 「どの程度の予算オーバーを“厳しい”と感じますか?」

この質問で重要なのは、工務店側にコスト管理の意識があるかどうかを見極めることです。

たとえば、100万円以上の予算オーバーが常態化しているなら、コスト管理能力に疑問が残ります。

逆に数万以内ですと言ってくれるところは施主のやりたい事をヒアリングする能力とコストコントロール力が高いと判断できます。

実際、私も複数の工務店に質問した際、よくこんな返答を受けました。

「それはお客様によりますね」

「契約後に要望が増えて100万円以上になることはよくあります」

こういった“他人のせい”にするような回答には注意が必要です😣

このような人は、契約前に施主の本音や隠れた要望を引き出す「ヒアリング力」が不足している可能性があります。

年間何棟も施工の実績があるのだから費用に関しては正直に話すのが誠実な態度だと思います。

担当者の見極めポイント

契約前の段階で要望をしっかり把握し、現実的な予算とプランを組める人こそ信頼できます。

もし不安を感じたら、担当を変えてもらうか、思い切って工務店自体を見直すのも一つの選択肢です。

というのも、コスト管理は家づくりにおいて最重要課題のひとつ。

「予算」という最も基本的な項目をうまく管理できない人が、他の重要事項(スケジュール、安全、性能など)をきちんと管理できるとは考えにくいからです🤔

仕様リストの作成は夫婦で分担しよう

先述のように、見積もりの精度を上げるためには「施主側である程度の仕様をまとめておくこと」が不可欠です。

ただし、これを一人でやるのは結構大変です😫

私のブログでは、「決めることリスト」という対策記事も用意しています。

記事を参考にして、夫婦で調べものを分担しながら家づくりに取り組むのが効率的でおすすめです。

見積もり様の仕様リストに関して今回はキッチンを例にします。

お風呂やトイレについても、同じようにリスト化しておくと、打ち合わせや見積もりがスムーズになります。

こうした「事前準備」が、予算管理の成功にも直結すると思います。

キッチン仕様

- タカラオフェリア

- 吊り戸なしプラン

- 間口2550

- 造作対面型

- スライドタイプ

- 面材はグループ1

- ステンレストップ

- エルらくシンク(ごみポケット、まな板立て)

- かくせるホーローボックス

- たっぷりホーローキャビネット

- うちにもホーロートレイ

- オイルガードハイタイプ

⑨ 積算は施主が理解できるまで説明してくれますか?

見積もりの中に「一式 ○万円」や「合成単価」「複合単価」といった表記があることがあります。

※合成単価・複合単価:複数の工事項目や部材をまとめてひとつの金額として提示する方法。詳細が見えにくくなる場合があります😥

このようなざっくりとした表記だけでなく、その中身(内訳)までしっかり説明してくれるかどうかは、その工務店がコストに対して誠実かどうかを判断する重要なポイントになります。

今回、私がヒアリングした工務店の中にはありませんでしたが、もし「工務店側の経費」と「利益」までを別項目として積算して提示してくれる工務店があれば、それはかなり信頼できる存在と言えるでしょう。

実際、自社の利益額を開示する工務店はまだ少数派です。

しかし、建築業界向けの専門誌『建築知識ビルダーズ』などでは、

「利益を積算表に明記することで、価格の透明性が高まり、施主との信頼関係も深まる」

といった考え方が紹介されています。

「価格の根拠を明確に説明してくれるかどうか」

それは、あなたの家づくりにおいて、お金の不安を減らすだけでなく、信頼できるパートナーを見極める指標にもなります。

不明な点があれば遠慮せず、「これはどこに含まれていますか?」「どういった工事が対象ですか?」と確認してみましょう。

理解できるまで丁寧に説明してくれる姿勢があるかどうかがとても大切です。

補足:積算ってなに?

積算(せきさん)とは、家づくりにかかる材料や工事の費用をひとつひとつ計算して、全体の建築費を出すことです。

たとえば…

- 木材がこれくらい必要だから〇万円

- 断熱材はこの量で〇万円

- 大工さんの日当が〇日分で〇万円

というふうに、細かく「どこにいくらかかるか」を積み上げていくイメージです。

これをもとに見積書が作られるので、積算がしっかりしていれば「なんでこの金額?」がちゃんと説明できます。

積算については私が読んだ本の中ではこの本が最も細かく分かり易かったです。興味がある方は手にとって見てください。

⑩ 施主施工・支給・指定は可能?

この質問は、工務店の柔軟性がわかる質問だと思います。

前述したとおりまったく対応してくれないという回答の会社もあれば、「支給品でも10年保証つけますよ」っていう対応のところもありました。

ここでの施主支給はタオルホルダーなどの小物ではなく施主支給サイトからキッチンやエコキュートなど大物設備の施工を伴う支給、指定になります。

工務店の利益が減るので普通は嫌な顔されます😅

この質問は”嫌われる質問”だと思うので心に決めた人気工務店にはしない方が良いかと思います😁

メール例

〇〇様

お世話になっております。

施主支給関連および積算について、コストコントロールを重視しておりますが、具体的にお願いしたい内容を以下にまとめました。

本メールは、実際にお会いした際に認識の違いが生じることで時間が無駄にならないよう、

事前に双方の理解を一致させることを目的としております。

お手数をおかけいたしますが、それぞれの対応の可否を教えていただけますと幸いです。

施主支給、指定(価格競合性がない場合)について

a.フローリングの施主支給、施主指定

例:フローリングドットコムからの購入など

b.ミラタップ(旧サンワカンパニー)製品の施主支給

例:タイルや水栓、巾木、ミラーボックスなど

c.施主支給サービスによる設備の設置

例:IHヒーター、エコキュート、外部、内部照明、食洗器、キッチン、トイレ、洗面、

ユニットバス、ポスト、宅配ボックス、水栓、畳など

d.施主支給(2人程度での搬送が可能なもの)

例:cに挙げた大物(キッチン、ユニットバス)除く設備の施主支給

施主施工(予算調整、引き渡し後に実施)について

e.フローリングのオイル塗装

すでに可能との回答をもらいました。

f.壁塗装の施主施工(物が置かれるところのみ施工中に施工)

例:ポーターズペイント

g.壁石材、床タイルの施主施工

例:テレビ裏、玄関床、キッチン壁、アプローチ床、ルーフバルコニー床など

h.材料の加工を家具業者に依頼し、施主が組み立て施工

例:キッチン前収納の扉を造作した場合、その取り付け調整のみ施主が実施

以上、宜しくお願い致します。

補足:よく聞く「施主施工」「施主支給」「施主指定」ってなに?

家づくりの打ち合わせの中でよく登場する3つの言葉について、初心者の方にもわかりやすく解説します。

施主施工

施主(=家を建てる人)が自ら作業することです。

例)壁の塗装、ウッドデッキのDIYなど

工務店によっては、施主施工の前に「下地のチェック費用」を請求されることがあります😅

これは安全性や品質を確保するための確認作業にかかる費用だと思いますが、通常は大手HMでも請求し無いかと思います。

私が検討をしていた工務店の一つに請求のあった所がありましたので事前に確認しておきましょう。

施主支給

施主が自分で設備や建材を購入し、工務店に渡して設置してもらうことです。

例)ネットで購入した照明器具や洗面台など

一般的には管理費(※取り付けや品質保証にかかる追加料金)は請求されないケースが多いですが、

トラブルを防ぐためにも、事前に必ず工務店やハウスメーカーに確認しておきましょう。

施主指定

使いたい製品のメーカー・型番・購入ルートを、施主が指定することです。

例)「このエアコンを楽天で購入して取り付けてほしい」など

この場合、工務店が管理費を請求するのが一般的です。

もし対応を渋られた場合は、「利益や管理費を上乗せしてもよいので使いたい」と交渉してみましょう。

ただし、コストが安くなるとは限らないので、指定したルートと通常の工務店ルートとの価格差(どちらが安いか)を出してもらうと安心です。

この3つの違いを理解しておくと、費用の見積もりやトラブル防止にもつながります。

気になる設備や材料がある場合は、早めに相談しておくのがポイントです😀

⑪ 標準仕様を妥当なコストで変更できますか?

家づくりでは、「標準仕様(※)」から変更したい部分が出てくることもあります。

そのときに、過度な追加費用なく柔軟に対応してくれるかどうかは、工務店選びの大切なポイントです。

※標準仕様…工務店が基本プランとして用意している仕様や設備。ここから変更すると追加費用が発生することがあります。

例えば、私が実際に検討した変更内容は以下のようなものです。

- 外壁を「SGLガルバリウム鋼板」に変更したい

※SGL鋼板:耐久性に優れた金属製外壁材で、錆びにくくメンテナンス性も高いのが特長です。 - 土台を「ヒバ材」に変更したい

※ヒバ:防虫性・耐水性に優れた国産の木材で、湿気に強い土台材として人気です。 - 透湿防水シートやルーフィングを「ウルト社製」にしたい

※透湿防水シート:壁の中の湿気を逃しながら、外からの水は防ぐ特殊シート。

※ルーフィング:屋根の下に敷く防水シートで、雨漏りを防ぐ重要な建材。

このような要望に柔軟に対応できる工務店であれば、「さまざまな建材の扱いに慣れている」「施主のこだわりにも相談ベースで応じてくれる」=対応力と信頼性が高いと判断できます。

さらに、こうした仕様変更を検討する際は、「標準仕様」との価格差を明確に出してもらうことが重要です。

「一式 ○万円」ではなく、材料費・施工費などの内訳を出してもらうと妥当性が判断しやすくなります。

なお、こうしたマニアックな建材だけでなく、

- 「タカラスタンダードのキッチンを使いたい」

- 「TOTOのタンクレストイレにしたい」

といった水まわり設備のメーカー指定についても、

「質問⑧ の仕様書」の中に記載して、見積もり段階で確認しておくのがおすすめです。

要望への対応力

⑫ 断熱材の種類や厚みを変更できますか?

断熱性能にこだわる方であれば、使う断熱材の種類や厚みを変更できるかどうかも気になるポイントですよね。

たとえば、私が検討した要望は以下のようなものです:

- 「自己消火性(※1)ではなく、完全に燃えない不燃材(※2)を使いたい」

- 「断熱性能はHEAT20 G3-2.5レベル(※3)を目指したい」

こういった具体的な性能目標や建材の要望に柔軟に対応できるかどうかで、「本当に施主に寄り添ってくれる工務店か」「自由度の高い注文住宅に対応できる工務店か」が見えてきます。

小難しい事書きましたが私の場合、どうしてもコストを優先する傾向があるので要望したものが高い場合は…安いもの選びがちです😁

※1:自己消火性…火を離すと自然に火が消える性質。燃えにくいが完全に燃えないわけではない。

※2:不燃材…法的に「燃えない」と定められた材料。建築基準法で規定されたもの。

※3:G3(HEAT20)…断熱性能の指標。G1・G2・G3と段階があり、G3は最高等級。G3-2.5とはG3とG2の中間です。

ポイントは「性能のための選択肢があるかどうか」

これは、以前紹介した「質問⑧ の仕様表」にも関係する話です。

たとえば「この断熱性能を達成したい」というゴールがあるときに、その実現方法に複数の選択肢(断熱材の種類や工法など)があるかどうかを確認するのが目的です。

私自身は「沢山の選択肢から最適なものを選びたい」というタイプなので、材料や仕様の選択肢が豊富にあるかどうかはとても重要でした。

一方で、

「性能さえ担保されていれば、使う材料には特にこだわらない」

という方であれば、細かい断熱材の選択肢がなくても問題ないかもしれません。

ただし、どんな人でも「使いたい設備が自由に選べるかどうか」は確認しておいたほうがいいでしょう。特に、キッチンなどの主要設備に関しては注意が必要です。

▼注意:採用できないメーカーもある?

たとえば以下のようなメーカーの場合、要注意です。

- タカラスタンダード

- 旧サンワカンパニー(※ミラタップ)

これらのメーカーは、定価=販売価格となっていることが多く、工務店が利益を乗せにくい=儲けが出にくい商品とされています。

そのため、工務店からは以下のように言われるケースがあります:

「採用できません」

「特別施工費を請求させていただきます」

こういった制限があるかどうかも、契約前の段階でしっかり確認しておきましょう。

前述の「質問⑧の 仕様表」に記載して打ち合わせ時に提示しておくとスムーズです。

断熱材や設備の選択自由度は、家の性能だけでなく、快適性・将来の満足度にも大きく影響します。

「本当に納得できる家」を建てるためにも、こうした細かな部分まで確認しておくことをおすすめします。

⑬ インスペクションは受け入れてくれる?

これは今回ヒアリングして回答のあった全社がOKでした。

「うちはちゃんとやってるので、第三者が来てもOKですよ!」って言えるのは信頼の証ですね。

ちなみに一条工務店を検討していた時に営業に同じ質問をしました。

施主と一緒に検査する分には問題ない(断れない)との事でした。

補足:新築でもインスペクションは必要?

「インスペクション(※1)=中古住宅のチェック」と思っている方も多いですが、新築でもインスペクションは非常に有効です。

ここでいうインスペクションとは、建物の引き渡し前に、第三者の専門家が建物の状態をチェックしてくれるサービスのことです。

主なチェック項目の例

- 壁に傾きやひび割れがないか

- 床下や屋根裏に不具合がないか

- 図面通りに工事がされているか

こうした点を第三者のプロの目で客観的に確認してくれるので、「完成後に不具合が見つかって、直すのが大変だった…」という事態を防ぐことができます。

インスペクションは“建築ミスを防ぐ保険”

新築といえども、施工ミスや設計とのズレがゼロとは限りません。

インスペクションを導入することで、万が一の見落としを防ぎ、トラブルの種を事前に摘んでおくことが可能になります。

いわば、これは「建築ミスを見逃さないための保険」のようなもの。

安心して引き渡しを迎えるためにも、ぜひ検討しておきたいサービスです。

インスペクション会社の選び方

代表的な会社としては、さくら事務所が有名です。

ただし、私個人としてはイエンゴ(家づくり援護会)という会社も気になっています。

- 価格が比較的安い

- 図面のチェックから入ってくれる

- 技術的にもしっかりしていそう

といった理由からです。

ただし、口コミの数が非常に少ないのが唯一のネック。

私が家づくりを検討し始めた8年前、建築知識がなかった頃には、「信頼できそうだからお願いしようかな」と思っていた会社でもあります。

チェックする人の“経歴”も要確認!

インスペクションで最も大切なのは、担当者の「実力と経験」です。

以下の点は、必ず確認しましょう:

- 現役の建築士・設計士が対応してくれるか?

- 年間に何棟のインスペクション実績があるか?

注意したいのは、何年も現場から離れている“元設計士”のような方。

こういった方が対応する場合、最新の建築事情に疎く、適切な判断ができないこともあります。

私自身も、分野は違いますが設計職の経験があるため、「現場から離れた人の意見は、どうしても時代に追いついていない」と感じることが多々あります。

※1:インスペクション(住宅診断)

専門家が建物の状態を目視や機器を使って調査・診断するサービス。

新築・中古を問わず、第三者の視点で客観的に建物の不具合や施工ミスを確認する目的で利用されます。

新築でも「絶対に安心」とは限りません。

引き渡し前の最終チェックとして、インスペクションを上手に活用することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して家を迎える準備ができます。

とはいえ打ち合わせも続いてくると

「この工務店の設計士、現場監督は信用できるからすべて任せよう!」

となるような信頼関係が作れることがベストだとは思っています😀

インスペクションってお金結構かかりますしね😅

⑭ 建物と外構はセットで提案してくれますか?

この質問に対して、私が聞いた工務店はすべて「対応可能」との回答でした。

たとえば、カーテンを使わない暮らし(=カーテンレス生活(※))を実現したい方には、外構計画は必須の検討項目です。

外からの視線を遮るように庭や塀を配置することで、室内のプライバシーを守ることができます。

さらに、建物と外構が一体となったデザインは、住まいとしてもぐっと魅力が増します。

「内と外をうまくつなげた家」は、見た目にも機能的にもとても洗練された印象になります。

※カーテンレス生活:外からの視線を遮る設計にすることで、室内にカーテンを付けずに暮らすスタイル。

見積もりは「建物+外構セット」で依頼を

建物の見積もりとは別に外構の見積もりを後回しにすると、予算管理が難しくなりがちです。

そのため、見積もりは最初から外構もセットで出してもらうようにしましょう。

そして必ず、自分で探してきた外構業者(外構屋)の見積もりとも比較することをおすすめします。

ハウスメーカーや工務店の外構は割高になることも

一般的に、ハウスメーカー経由の外構工事は割高になる傾向があります。

例えば…

ハウスメーカーが利益を40%上乗せしている場合、本来300万円の外構費用が 420万円 になってしまうことも。

これは工務店でも同様で、中間マージン(※利益の上乗せ)が加算されるケースは珍しくありません。

こうした価格差を見極めるためにも、比較見積もりは非常に重要です。

※中間マージン:業者間での取次ぎに発生する手数料や利益。直請けに比べて割高になる原因になります。

外構は早めに計画!でも見積もりはタイミングに注意

外構の計画は「家がある程度形になってから」と考えがちですが、実は、建物の基礎(コンクリート土台)が完成する頃までには、外構プランもある程度固めておくべきです。

なぜなら:

- 照明・給排水の配管・外部コンセントなど、建物と一体で決めるべき項目が多いため

- 後回しにすると、対応できる範囲が狭くなることがあるため

ただし、基礎が完成していない段階では、正確な外構見積もりは出しにくいのが現実です。

実際の地盤の高さやコンクリートの位置がわからないと、計画が成り立たないためです。

そのため、基礎完成前に外構屋に無理に見積もりを出させないように注意しましょう。

タイミングを見て、適切な順序で進めることが、コストと品質の両立につながります。

外構計画は、住まいの快適性や印象を左右する大切な部分。

建物とセットで提案してもらえるかどうかは、工務店選びの1つの判断基準にもなります。

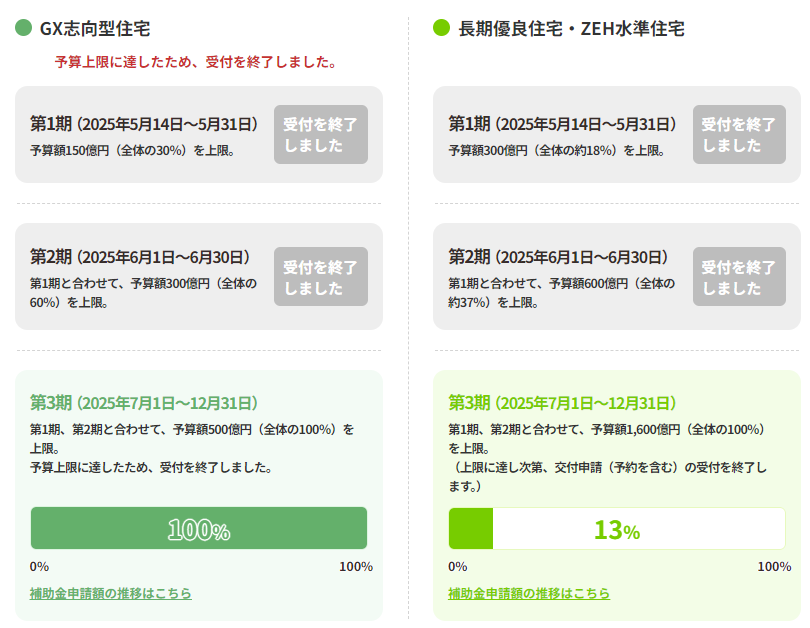

今回もらった実際の回答(比較表)

以下に、各社の対応可否を「〇(対応可)」「△(条件付き・検討可)」「×(不可)」で表にまとめました。先述した通りやはり⑧の施主施工、支給、指定に関する質問が工務店の素の対応がもっとも見れたと思います。実際に施主支給をするしないに関わらず質問してみることをお勧めします。

工務店の優劣がつきにくい場合、得点表にすると分かり易いかと思います。

このリストの工務店の場合、2位のF社と3位のH社に伺って検討を進めて経験値を貯めたところで1位のD社に行くのが良いかと思います。

ハウスメーカーではここで値引き要望が出来ますが工務店では一般的には値引きが出来ません。

ただし私の工務店のようにオープンハウスとして3ヶ月貸してくれたら100万値引きますよとするところもあるので予算調整の手段があるのか否かは聞いておきましょう。

こんな感じで候補を絞っていきます。実際に足を運ぶ工務店はコミュ力の低い私にとっては3社くらいが限界かと思っています。。。

会社の同僚などから「10社回ったよ」とか聞きますがほんとすごいと思います。そういえばこのタイプの人の社内での出世は早い気がする…。

| 番号 | 質問内容 | A社 | B社 | C社 | D社 | E社 | F社 | G社 | H社 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 得点 | 〇3点、△1点、×0点 | 17点 | 32点 | 34点 | 42点 | 33点 | 38点 | 34点 | 36点 |

| ① | 省令準耐火構造は可能ですか? | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ② | 換気、明度(日当たり)、地震シミュレーション、結露計算は可能でしょうか? | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ③ | 年間冷暖房負荷30kWh/㎡を目指せますか? | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |

| ④ | 施主が要望する断熱材の種類、厚みの検討は可能でしょうか? | × | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 |

| ⑤ | 土台、間柱、天井の気流止めはやっていますか? | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |

| ⑥ | 提案仕様書と建物規模からおおよその費用は出せるでしょうか? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |

| ⑦ | 積算を施主が理解できるまで説明可能ですか? | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 |

| ⑧ | 施主施工、指定、支給は可能でしょうか? | × | △ | × | 〇 | × | △ | 〇 | △ |

| ⑨ | 建物と一体化した外構の提案はしてくれますか? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ⑩ | 標準仕様を妥当なコストで変更可能ですか? | × | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ⑪ | インスペクションを受け入れてもらえますか? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ⑫ | 床下、小屋裏エアコンはやっていますか? | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 |

| ⑬ | 許容応力度計算による耐震等級3は標準ですか? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ⑭ | BELS等のエコ評価の第三者認定が取得可能ですか? | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

よくある質問(FAQ)

Q. この質問って失礼じゃない?

→ 丁寧に聞けば問題なしです。むしろ意識の高さが伝わります。

施主施工、支給と見積に関するの質問以外は積極的に回答がありました。

Q. 14個も聞くのは面倒…

→ 気になるカテゴリだけでもOKです。特に「費用の透明性」と「施主支給」は個人的には重要だと思います。

ここまで回答もらえたら、次のステップへ

ここまで質問して、それなりに回答をもらえたら「じゃあ一度会ってみようかな」という段階に。

僕の場合は、打ち合わせをなるべく減らしたい派なので、候補となる工務店を厳選してメールでのやりとりをしながら更に選定しました。でもある程度絞った(今回だと9社)ところで直接会ってフィーリングを確かめるのもアリだと思います(私には難しそうですが!)

まとめ:この14の質問が「後悔しない家づくり」の鍵になる

質問送信のテンプレート例

件名:住宅性能およびその他の問い合わせ

お世話になっております。

貴社の高性能な住宅に強く関心を持っております。

ホームページを拝見しましたが、下記点について不明な点がありましたので、メールにて確認させてい下さい。

大変お手数ですが、以下の質問にご回答いただけますと幸いです。

(以下14の質問を箇条書きで)

何卒よろしくお願いいたします。

工務店選びは、人生に一度の大きな選択。

パンフレットやHPの表面だけでは、本当に自分の理想を叶えられるかは分かりません。

だからこそ、契約前にこの「14の質問」で相手の実力・対応力・誠実さを見極めてください。

✔ 契約後に「できません」と言われるリスクを減らす

✔ 自分の要望に真摯に向き合ってくれるかを見抜ける

✔ 工務店、ハウスメーカー選びで後悔しない

あなたの家づくりが、最高のスタートを切れますように。