※このブログを書きながら、さらに深い情報も共有できればと思い、Noteを始めました。無料の記事に共感してくださった方に向けて用意していますので、もしご興味があればご覧ください。

一条工務店×良い点と悪い点まとめ|タフな質問への回答編|わくさん@家づくり構想8年目

打ち合わせって、何を話せばいいのか分からなくて不安で…

わかるよ。でもね、事前にチェックリストを作っておくと、後悔のない家づくりができるよ。私は細かくリスト化したので打ち合わせが楽でした。

家づくりの計画が本格的に動き出し、ついに工務店とお会いするのも6回目(初回訪問+誘っていただいた内覧会や構造見学会×4回+本日)を迎えました。

今回は、自分で作成した370項目ある住宅要望書(9割くらいが議論不要で〇を付けての回答)をもとに、これまでメールで1往復やりとりしてきた内容を、実際に対面で4時間半かけて打ち合わせしました。

この要望書はキッチン、ユニットバス、トイレ、洗面、内装材、外観イメージ等、見積の概算が出せるようにグレードやオプションを調べてリストにしたものです。

契約前後の見積もりに何百万円も開きが出ないように作った方が良いとの事で元々作ってあったリストから抜粋してまとめました。

契約前の初めての本格的な打合せ… 設計士さん、お客さん毎にだとは思いますが長い時間お疲れ様です!

設計士さんからは

「契約前に一度、こういう丁寧なすり合わせの場が必要なんです」

との事でした。

私たちが選んだ工務店では、間取り・設備・予算がすべて固まったうえで請負契約に進むスタイルとの事でした。

最近では、こういったやりとりの前に15〜40万円の設計委託契約を求める工務店も多く、特に「スーパー工務店」と呼ばれる人気の高い会社ほどその傾向があるようです。

お会いして6回目、今日は初めての本格的な打合せです。契約についていつ始まるのか分からなかったので

私「いつ契約するんですか?」

工務店「要望を聞いて概算の見積書、間取りを作ってからですね」

と言うわけで本日は工務店から要望されていた契約前の細かい要望出しをしてきました。

次回、概算見積と間取りがでて契約です!

※工務店の探し方については、以下リンクの最初の4つの記事で詳しくまとめています。

この記事では、そんな中でも特に議論の多かったポイントや、迷った設備、コストと性能のバランスについて考えた項目などをピックアップしてご紹介します。

これから家づくりを始める方にとって、

「どんな観点で設備や仕様を選べばいいの?」

「設計士さんにどんな質問をすべき?」

といった疑問にヒントを与える内容になっているはずです。

性能・設備・インテリア・外構など、住まいづくりで押さえるべき重要ポイントの全体像が見えてくるかもしれません。

悩みの尽きない家づくりだからこそ、この記録があなたにとって「安心して決断できる材料」になればうれしいです。

この記事でわかること

- 家づくりの打ち合わせで議論された370項目からの重要トピック抜粋

- 蓄電池・エコキュート・換気など電気代ゼロを目指す住宅の現実的な構成案と助言

- 工務店とのやり取りを通じて見えた補助金制度(ZEH/GX住宅)の落とし穴と対応策

- 床・壁・階段・シンクなどデザイン性とメンテナンス性を両立させるための選定基準

- 土間塗装や防犯カメラなど、暮らし始めてからの使いやすさ・耐久性に関する実践的判断

- 構造、性能について

- 開口部について

- 内装、建具、設備について

- 床材|オーク無垢材

- 壁仕上げ|珪藻土

- 建具|ハイドアが標準仕様

- 収納建具|折れ戸の仕様と注意点

- 巾木・見切り材|薄さが大事

- 玄関ドア|新宮商工製

- 内窓:玄関とリビングの間に“抜け感”を

- 照明|無線対応

- 畳スペース|小屋裏に設置

- 布団収納|すのこ構造で湿気対策+拡張性

- キッチン|セット割あり

- キッチン水栓|フットスイッチ

- コンロ前のガラス|非推奨

- ディスポーザー|今回は見送り

- シャワー|手元スイッチ付き

- ランドリールーム|物干し

- 洗面:壁出し水栓 × シンプル棚板構成

- 階段|木製で十分

- 手すり用のワイヤー、意外と高額…

- 布団干しバー:生活感を出さずに干すアイデア

- 電気代0円構想:ZEH補助金の落とし穴

- エコキュート比較|三菱 vs コロナ

- 防犯カメラ:ガルバの壁はWi-Fiの敵?

- 外構について

- まとめ|住宅計画チェックリスト(全文復習用)

構造、性能について

基礎コンクリートの耐久性|呼び強度

基礎のコンクリートの強度について工務店へ確認すると指定が出来ると聞きました。

私の場合、コンクリートの呼び強度(※)を「30N/mm²」以上でお願いすることにしました。

この「呼び強度」に応じて、一般的に想定されるコンクリートの耐久年数は以下の通りだそうです:

| 呼び強度 | 耐久年数(目安) |

|---|---|

| 18N/mm² | 約30年 |

| 24N/mm² | 約65年 |

| 30N/mm² | 約100年 |

| 36N/mm² | 約200年 |

※呼び強度(よびきょうど):コンクリートが圧縮される力にどれだけ耐えられるかを示す値で、「N/mm²(ニュートン毎平方ミリメートル)」の単位で表します。

一般的に「長期優良住宅」の認定を受けても、基礎コンクリートの耐久性に明確な数値基準が設けられているわけではありません。ただし、「劣化対策等級3(=3世代にわたって使用できる)」という基準があり、これはおおよそ90年程度の使用を想定しているとされています。

この点を踏まえて、私は長期優良住宅が目指す100年の耐久性能「呼び強度30N/mm²」を選びました。工務店からは「このグレードを選んでも価格差はあまり大きくない」と聞いていますので、コストとのバランスも悪くないと感じました。

省エネ性能と一次エネルギー消費量|BEI

住宅の省エネ性能を示す指標として「一次エネルギー消費量」というものがあります。

これは家全体で消費されるエネルギー(冷暖房・給湯・照明・換気など)を原油換算したもので、その数値が小さいほど省エネ性が高いとされています。

具体的には「BEI(Building Energy Index)」という値を用いて計算します。

高性能住宅として目標としたい値は以下の通りだといわれています。

- 建物本体のみで:BEI 0.8以下

- 設備込みで:BEI 0.55以下

このBEIは「住宅省エネルギー性能表示制度(通称:WEBプログラム)」という国のシステムを用いて計算されます。

この値は一見すると単純な数値に見えますが、実は設備や設置状況によって左右されやすい面もあります。

たとえば、

- エアコンを1台にして効率改善してもBEIでは評価されない。

- 設置状況によってはその他の暖房設備機器扱いでBEIが大きくなる

といった事情もあるため、参考指標として見るのが良いのではと思っています。

私がお願いしている工務店では、G2.5相当の断熱性能の住宅で「BEI 0.55以下」を達成していると聞いています。

ですので、省エネ面では一定の安心感がありました😀

地盤調査|ボーリング調査の検討

土地の安全性を考える上で「地盤調査」はとても重要な要素の一つです。

私が微動探査の実施について相談したところ工務店が地盤調査会社に確認をしてくれました。

「スウェーデン式サウンディング試験(SW)に加えて、1か所だけでもボーリング調査をした方がよい」という提案を受けました。

- SW試験:地面に鉄の棒を差し込み、その沈み具合で地盤の強度を測る方法。比較的安価でよく使われます。

- ボーリング調査:実際に土を掘って地層を確認する方法で、より詳しい情報が得られます(費用はおおよそ1か所/15万円程度)。

また、より広い範囲の揺れの伝わり方を測る「微動探査(約30万円)」という私が提案した方法もあるのですが、地盤調査会社いわく、この土地に関してはあまり有効なデータが得られにくいかもしれないとのことでした。

つまり、微動探査自体が意味がないわけではなく、今回の敷地においては「ボーリング調査の方が適している」という判断だったようです。

ボーリング調査は、実際に土を取り出すため、液状化のリスクや土の性質をより正確に知ることができます。ただし、費用がかかるため、実施するかどうかは慎重に判断が必要です。

私の土地は、すでに周囲に複数の建売住宅が建っており、ある程度の地盤の強さは確認されているようでした(これらの情報より微動探査よりもボーリング調査が有効と判断されたのだと思います)

そのため、まずは近隣の地盤データを確認しつつ、最終的にボーリング調査を実施するかどうかを決める予定です。節約したいですしね😁

シロアリ対策|ホウ酸処理

家づくりにおいて、シロアリ対策は長期的な安心感に直結する重要なポイントの一つだと考えています。

特に、最近は「アメリカカンザイシロアリ」の被害が徐々に報告されるようになってきました。

これは、日本で一般的なシロアリ(イエシロアリやヤマトシロアリ)と異なり、乾燥した木材の中に巣を作る性質があるため、駆除が非常に難しいとされています。

温暖化の影響で、日本の冬が以前ほど厳しくなくなってきており、今後この乾材(かんざい)シロアリがさらに北上・定着してくるのではないかと感じています。

標準仕様では、地面から1mの高さまでクロチアニジン系の薬剤(タケロック)による防蟻処理が行われているとのことでした。

ただし、これは手塗りのため、広範囲に処理するのは現実的ではないそうです。

そのため、家全体を対象とした「ホウ酸処理」を選択することにしました。

工務店に確認したところ、費用は+15万円程度とのことでしたが、将来的な安心材料としては妥当なコストだと判断しました。

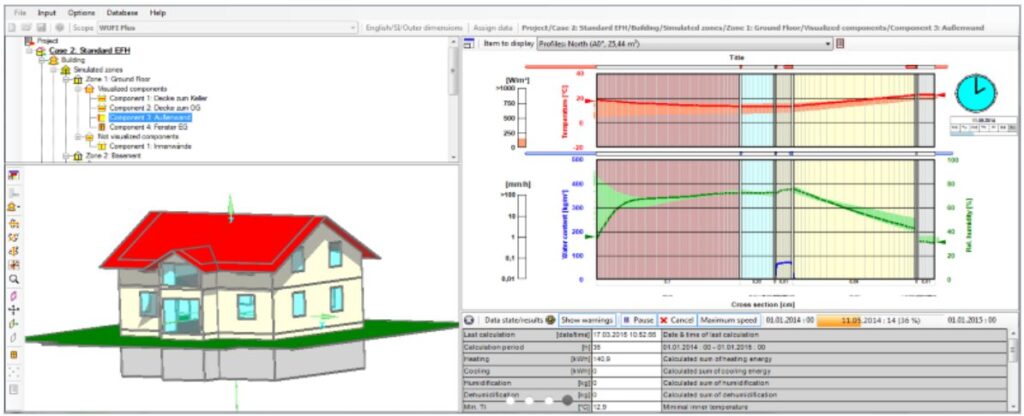

結露対策|WUFIによる結露シミュレーション

結露は構造材を腐らせる原因となり、さらにシロアリの被害を引き寄せる要因にもなります。

特に、近年の気候変化により「冬の結露」だけでなく、夏季の壁内結露も指摘されるようになってきました。

私が相談している工務店では、「WUFI(ヴーフィー)」というドイツ製のソフトウェアを用いて、年単位の結露シミュレーションを実施してくれます。

出典:WUFI

このソフトは、建物内部の温度・湿度・材料の透湿抵抗などを考慮し、実際の天候データを元にして壁内の水分移動を詳細にシミュレーションできるものです。

ほかにも「ホームズ君」という日本製のソフトもあるようですが、こちらは最も厳しい条件で評価されるため、普段はWUFIの方をメインに使用しているとのことでした。

続いて電気代の話です。

最近では「春と秋の中間期」が少なくなり、冷房期と暖房期の2季構成に変わってきているという見解をもとに、電気代は1年中エアコンをつけっぱなしにした前提でのシミュレーションが実施されているそうです。

ちなみに、G3相当の断熱性能の住宅でシミュレーションしたところ、

- 暖房期のエアコン電気代:年間 約1,975円

- 冷房期のエアコン電気代:年間 約13,588円

という結果が得られたそうです。

あくまで計算上の数値ではありますが、冷暖房コストの目安として参考になりました。

暖房費安いな😲

透湿防水シート・気密シート|ドイツ製ウルト社製品

外皮の性能を高めるために、透湿防水シートと気密シートの品質にも注目しました。

工務店から提案いただいたのは、

・透湿気密シート:ドイツ・ウルト社製

・気密シート:パラマウント硝子工業社製

ドイツ製と聞くと、品質管理が厳格で耐久性の高いイメージがあります😁

いずれの製品もWUFIでの評価結果を踏まえ、標準で採用されているとのことでした。

パラマウント硝子工業社製のすかっとプレミアムシートはカタログ上では耐用年数50年とされていますが、JIS A 6930という耐久試験において、

- 12週間=約10年相当の試験を、34週間(=約30年相当)まで耐えた

というデータもあるようです。

太陽光が直接当たらない場所で使用することが前提となるため、余裕を見て「50年程度」とされているのではないかと感じました。

出典:太陽SUNR調湿すかっとシートプレミアム|パラマウント硝子工業

スケルトン・インフィル構法|コスト合理化

「スケルトン・インフィル」という考え方にも共感し、構造整理によって建築コストを最適化できないか相談してみました。

これは、建築雑誌『建築知識ビルダーズ』(59号・P54~63)で紹介されていた手法で、耐震構造を最適化する事で材料の使用量、特に基礎の立ち上がりや柱の数を減らすことで原価低減を狙う手法です。

建築知識ビルダーズで詳細されていた例では間取りの再検討と構造の見直しによって、約40万円のコスト削減を達成していました。

無駄のない構造物はそれだけでもカッコ良いと思います😀

補足:スケルトン・インフィルのメリット

具体的には以下のようなメリットがあります。

- 柱が少ないので間取りを将来のライフスタイルに合わせて柔軟に変更できる

- 耐久性の高い構造体を長持ちさせながら、設備や内装だけ更新可能

- 初期建築コストの最適化や、長期的なメンテナンス費用の低減にも寄与

将来的な暮らし方の変化を見越して、こうした考え方を取り入れることは、長く快適に暮らすうえで意味のあることだと感じています。

基礎断熱|基礎内 全面断熱

G3グレードの断熱性能を目指すうえで、私の工務店では基礎内断熱に加えて「基礎外断熱(スタイロAT50mm)」が標準仕様とのことでした。

しかし、「基礎の外側に断熱材を施工する」という方法には、どうしてもシロアリリスクの不安が拭えませんでした。

スタイロATには防蟻性能があり、10年の保証もあると説明を受けましたが、家自体はそれ以上住み続ける前提です。

正直なところ、10年だけの保証では心許ないという印象を受けました。

100年もってくれー😁

特に土台付近に断熱材を配置するのは、シロアリの侵入経路になりかねないため、できれば基礎外断熱は避けたいと考えました。

その旨を工務店に伝えたところ、「基礎外断熱をやめてしまうとG3性能は達成できないかもしれない」といった話があり、打ち合わせでは判断保留となりました。

実績を調査|基礎内断熱でもG3は可能?

その後、自分でも調べてみたところ、『建築知識ビルダーズ 57号』(P108)にて、基礎内断熱(L字施工)でもG3性能を達成している実例が紹介されていました。

私は建築ビルダーズの回し者ではありません😁

仕様はこんな感じ

- Ua値:0.25W/㎡K

- 屋根:吹き込みグラスウール22K 330mm

- 壁(内側):グラスウール16K 105mm

- 壁(外側):ネオマフォーム 60mm

- 基礎(内断熱):立ち上がり ネオマ100mm、底盤 ネオマ60mm(幅970mm)

このような実例を参考にすると、「基礎内全面断熱」であれば、G3グレードの断熱性能を十分に実現可能ではないかと感じました。

そんな訳で基礎内に全面断熱を施工した場合の見積もりを依頼しています。

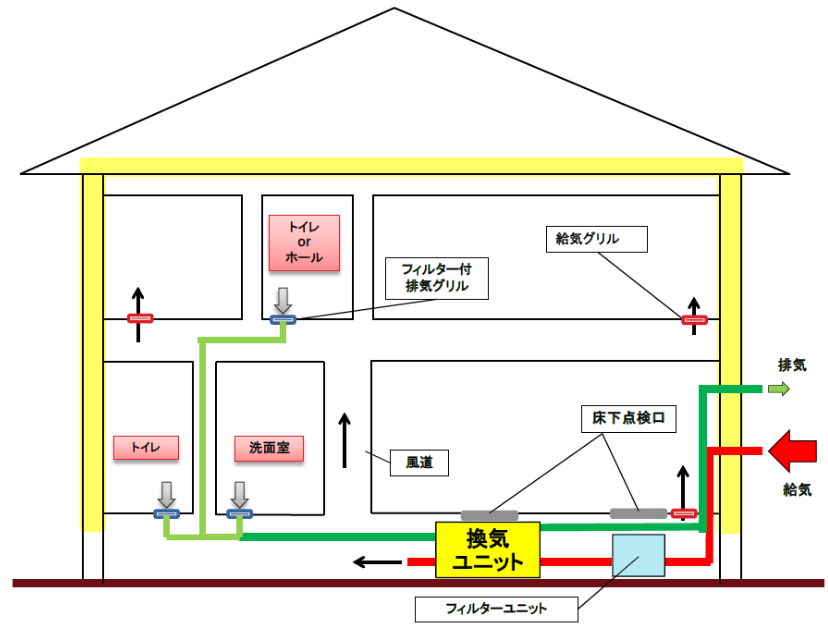

換気システム|パナソニック エクリア

換気システムについては、工務店の標準仕様としてパナソニックの「エクリア」が採用されています。

換気システムは次のようなメーカーが選べます。

| メーカー | 概要 |

|---|---|

| エクリア(パナソニック) | 高価。正圧による結露対策。推奨品。 |

| 澄家(マーベックス) | エクリアよりは安い。 |

| SE200(ローヤル電機) | 安価。モニターの簡素さが気になる。 |

パッシブハウスを目指す場合はゼンダーという高価な換気システムを使用するそうですが私はパッシブハウス認定を取得する予定はないので一般的な物から選ぶ予定です。

エクリアは正圧方式を採用しているため、窓に温かい空気があたり、結露しにくいというメリットがあるそうです。

また、部屋間サーキュレーターがなくても室温のムラが出にくいため、こういった対流を促進するための追加設備の費用が抑えられる点もメリットです。

さらに、換気の給排気を床下経由で行う構成にすることで、床下エアコンに近い効果も期待できるとのことでした。この辺りの考え方は澄家と近いと思いました。

出典:BMP建材市場 ビルダー工務店様向け建築資材共同購入サイト

一方、SE200は本体形状が長年変わっておらず、互換性のある部品を長年生産してくれている為、メンテナンス性は優れていますが機能はシンプルです。

出典:全熱交換型24時間換気装置 SE200RS | ローヤル電機株式会社

こうした点をふまえ、今回はエクリアをベースに見積もりをお願いしています。

お風呂の換気扇っている?

高気密・高断熱住宅では、換気扇を使わなくても湿度管理ができるという意見も聞いたことがあります。

エアコンや第一種熱交換型の換気システムによって、室内の湿度がある程度コントロールできるためです。

そのため、浴室の換気扇を省略することで掃除やメンテナンスの手間が減るというメリットもあるかもしれません😁

実際、一部の工務店では、浴室換気扇を設けない方針のところもあるようです。

私の工務店では、「基本的には設置する方針」とのことでした。

確かに、梅雨や夏場など湿気が多い時期にお湯を張らない場合は不要かもしれませんが、生活スタイルの変化も考慮して、今回はとりあえず換気扇を設置する方向で見積もりに含めてもらいました。

掃除の手間がなくなる事よりカビのリスクを無くすという判断をしました😆

気密|C値0.3

工務店からは、「C値(相当隙間面積)0.3までは確保できる」という説明を受けました。

これは気密住宅としては十分高性能なレベルだと思います😮

気密性の確保方法としては、以下のような構成だそうです:

- 気密シートの使用

- 気密パッキンを構造用面材で挟む施工法

この工務店は普段からパッシブハウス(超高断熱・高気密住宅)を建てているそうで、C値0.2以下が求められる仕様にも慣れているとのこと。

そのため、「C値0.3程度であれば十分に対応可能」という見解でした。

C値は1以下であれば問題ないですが劣化や地震による影響を考えると0.7以下としたいです。

補足:

C値とは「家全体でどのくらい隙間があるか」を示す数値で、単位はcm²/m²(家の床面積1㎡あたりの隙間面積)。数値が小さいほど気密性が高く、冷暖房効率も良くなります。

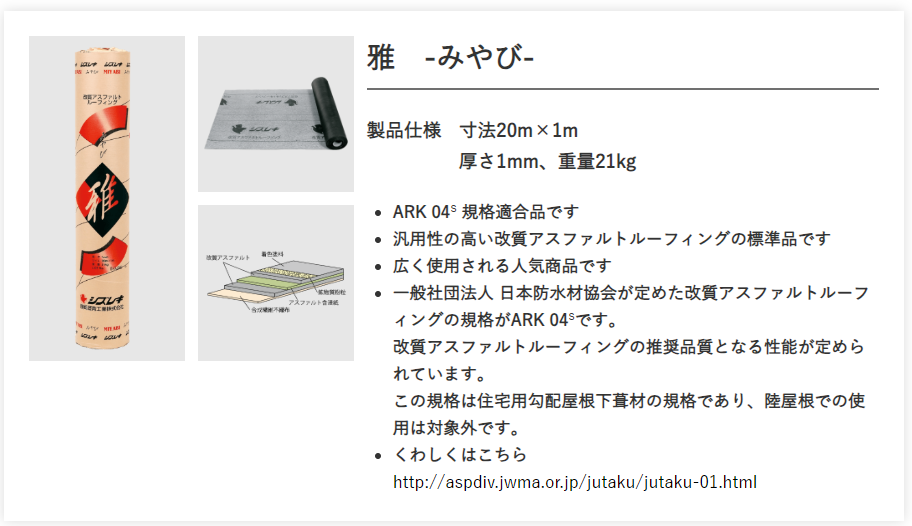

ルーフィング|ウルト社製品

「ルーフィング(屋根の下に敷く防水材)」について質問したところ、標準仕様は改質アスファルトルーフィング「雅(みやび)」で、耐久性は約30年とのことでした。

出典:静岡瀝青工業株式会社

これ自体は住宅業界ではよくある選定だと思いますが、私は少し違った観点でこの建材を重視しています。

見えない部分にどんな材料を使うかで、会社の姿勢がわかる

個人的には、ルーフィングの選定は会社の倫理観や品質への姿勢を測る一つの指標だと考えています。

表面に出ない建材にこそ、どれだけ耐久性や安全性を重視しているか。

そこに手を抜かずしっかりした材料を使っているなら、他の見えない部分も安心できると感じます。

改質アスファルトルーフィングは一般的な材料でしたので今回は耐久性80年とされるウルト社製のルーフィングを希望し、見積もりに入れてもらいました。

ウルト社製ルーフィングの懸念点も確認

ただ、工務店の話によると、「ウルトのルーフィングは屋根の勾配が緩い場合に結露のリスクがある」とのこと。これは、パッシブハウス協会の中でも信頼できる方からの指摘だそうです。

ウルト社の製品はシート+網の構成になっており、この「網」の部分が排湿に関して問題を起こす可能性があるという見解でした(詳細な原因は不明)。

確かに、ヨーロッパでは日本ほど屋根勾配が緩くないため、この問題は出ないのかもしれません。

また、工務店が付き合いのある解体業者からは、「これは使ってはいけない」というルーフィングについても情報共有があるとのことで、最低限NG品は避ける体制があるようです。

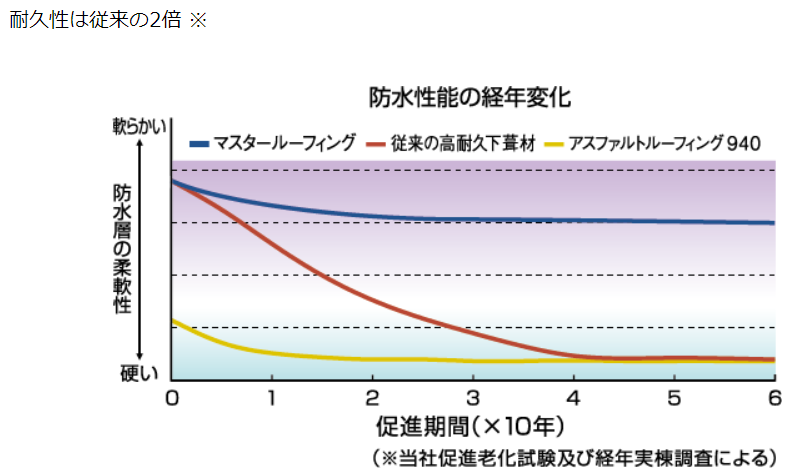

他の選択肢|タジマの「マスタールーフィング」

選定にあたっては、もう一つ気になった製品がありました。

それが、タジマの「マスタールーフィング」(改質アスファルト2層、耐久60年)です。

比較的高耐久で、価格も現実的な選択肢でしたが、今回は最も耐久性のあるウルト社製で依頼しました。

軒天|木材を選定

外観の雰囲気を大きく左右する「軒天」には、木材を使用する方向で見積もりを依頼しました。

隣家が近い場所では軒天から火がまわるリスクもあるため、私は「少なくとも隣家側だけでも不燃材を使えないか」と相談しました。

工務店からは、「木の裏側の下地材が不燃材になっているので、現状の構成でも問題ない」という説明を受けました。壁の構造とは違って、軒天の木材は下地材が不燃材とのことでした。

また、見積もりには含まれていませんが、「アルテザート」という軒天材(11,500円/㎡)が非常に雰囲気が良く、質感も高いと感じました。

ただし価格はかなり高めなので、現実的には別の木材を選ぶ方向になりそうです。

開口部について

窓の取り付け方|内付け vs 外付け

今回のプランでは、付加断熱の場合「窓を内付けにする」ことも可能だと工務店から提案がありました。

内付けのメリット:断熱性を優先

内付け窓とは、窓の位置を壁の内側にセットする納まりです。

これにより、断熱材が窓の外枠を覆うような形になり、窓まわりの断熱性が向上します。

特に断熱等級G2・G3を目指す場合、家の弱点=窓となるので、このような納まりは理にかなっていると思います。

外付けのメリット:雨仕舞いを優先

一方、外付け窓は、窓の縁が外壁のラインに揃う形になります。

こちらの方が雨仕舞い(雨の侵入を防ぐ処理)が簡単で、施工も一般的です。

窓|気密部材

窓の納め方は普段はシール材やウレタン発泡などで外周の気密をとるそうです。

ウレタンなどは劣化や地震に対する追従性もないので気密部材を2つ提案しました。

- ウルト VKPトリオ:スポンジ状の素材で面で気密をとるタイプ

- 窓エース:テープ状で線で気密をとるタイプ

今回は「ウルト VKPトリオ」で見積もりをお願いしました。

ドイツかぶれでスミマセン😁

出典:ウルトジャパン公式 | VKPトリオ 膨張式シーリングテープ

網戸の有無について

最近では、「高気密高断熱住宅では窓を開けないから網戸はいらない」という声もありますが、私の地域で実際に家を建てた人たちからは「やっぱり窓は開けたい」という声も多いようです。

特に私の住む静岡県では地震などの災害時に、窓から出る事ができるように居室の窓を開けられる構成が必要とされるケースもあり、全窓をFIX(開かない窓)にすることはできません。

引き戸を設定する場所には網戸を設定したい気はしています🤔

網戸は網目サイズ18が通常との事でした。

細かい虫が苦手な人は網目のサイズがさらに細かい24にすると良いと思います。

アウターブラインド|おすすめは「ブリイユ」

窓外に設置するブラインド(アウターブラインド)については、工務店から「ブリイユ」という製品をおすすめされました。

ブリイユの特徴

- 時間帯に合わせて羽が自動で動く(電動)

- ウェザーニュースと連動し、シャッターのように閉まる

- 手動タイプもあり、価格を抑えることも可能

出典:外付ブラインド ブリイユ

他の候補と比較

- ヴァレーマ(ドイツ製)は風に弱いとのこと

- YKKの電動シャッター:価格が少し安い

- 雨戸:最も安価な選択肢

アウターブラインドは日射遮蔽やプライバシー確保に有効ですが、価格も高めなので、最終的にはコストとの兼ね合いで決定することになりそうです。

ドイツかぶれの私はヴァレーマを提案しましたがあっさり撃沈してしまいました😅

ドイツには台風が来ないので耐風性能があまりないとの事でした。

内装、建具、設備について

床材|オーク無垢材

床材については、プレーリーホームの無垢材が標準仕様とのことでした。

- プレーリーホーム:定価×0.6(40%オフ)

フローリング|プレイリーホームズ株式会社 - マルホン:定価×0.65〜0.7とやや割高ですが、製品の品質は非常に高いとのこと

無垢材・無垢内装材|マルホン

無垢床には、プラネットジャパンのハードクリアオイルで仕上げが標準です。

これは自然塗料の一種で、木の質感を活かしつつ耐水性も高いので安心です。

自然塗料プラネットカラー | 株式会社プラネットジャパン

壁仕上げ|珪藻土

壁の仕上げ材は、フラッシュクリーンという珪藻土が標準仕様です。

珪藻土のメリット

- 水回りでも使用可能(湿気に強い)

- 傷の補修が簡単(こするだけで粉が出て埋まる)

- 上から塗装することも可能

施工方法は、石膏ボードに直接塗る方式とのこと。

ビニールクロスのように下地紙を貼る必要がないので、そのまま塗装可能です。

壁紙を使う場合の選択肢

壁紙を使用する場合は「エコフリース」という環境配慮型の製品を普段から使っているとのことでした。

塗り壁の様なきれいなクロスだと思いましたが塗装可能なのはDIYでリフォームしやすいと思いました。

しかも不燃材なので一条工務店などにも使えそうですね😀

出典:塗り壁のようなクロス ECO FLEECE | 株式会社ナガイ

出隅の処理がデザイン的に良い

角(出隅)については、木材でガードすることで珪藻土の欠けを防ぐ処理をしているそうです。

これが意外にもデザイン的なアクセントになっており、私はおしゃれだと感じました。

建具|ハイドアが標準仕様

工務店の標準建具は、「枠無しハイドア」。

すっきりとした見た目で、デザイン性の高い空間に仕上がるのが魅力です。

使用されるのは、ハイブリッヂコーポレーションというメーカーのハイドア。

あまり聞きなれない名前ですが、HPを見た感じではデザイン・スペックともに悪くなさそうでした。

吊り戸にする場合の注意点

- 2枚引き戸までは吊り戸対応可能

- 3枚以上になるとレールが必要

個人的には、床にレールがないと掃除しやすく、見た目もスマートで好みなので、吊り戸で済むところはそうしたいところです。

収納建具|折れ戸の仕様と注意点

折れ戸については、「下にレールがないと暴れてしまう」との工務店の見解。

ただし、実家でリフォームした際にレール無しでも問題なく使えていたと伝えたところ、工務店さんが少し驚いていました。

最近は、改良品や高性能な金物が登場しているのかもしれませんね。

巾木・見切り材|薄さが大事

巾木の標準は高さ30mmの木製。見切り材も木が標準仕様とのことでした。

ただ個人的には、ホコリの溜まりにくさ・掃除のしやすさ・すっきりした見た目から、薄いアルミ巾木に惹かれています。

薄型巾木の候補一覧

| 商品名 | 材質 | 高さ | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 旧サンワカンパニー アルミ調巾木 | アルミ調 | 20mm | 定番 |

| 森田アルミ Fitbase | アルミ | 25mm | 薄型 |

| 森田アルミ Allbase | アルミ | 12mm | 薄型、高さが低い |

| 河合製巧 スタイリッシュ巾木 | 木製 | 12mm | 木の質感 |

森田アルミのAllbase(高さ12mm)などは、かなりスッキリしていて理想的。

費用感とバランスを見て、アルミ巾木に変更するかもしれません。

出典:albase 極小アルミ巾木 | 製品情報 | 森田アルミ工業

玄関ドア|新宮商工製

玄関ドアの標準仕様は新宮商工製。

他にもいくつか候補がありましたが、以下のような理由で新宮製を選びました。

各社の特徴・問題点

- プレイリーホームの玄関ドア:蝶番が弱く、反りの調整が難しいためNGとのこと

- YKK「グランデル2」:工務店が非常に安く仕入れられるため、リクシルのイノベストD50より安くなる逆転現象が起こる。予算が厳しくなったら採用する。

- ユダ木工:加圧時に漏気が起きやすく、調整が難しい(C値は減圧法による測定)

減圧、加圧時共に気密が取れる「新宮商工」で見積もりをお願いしました。

内窓:玄関とリビングの間に“抜け感”を

設計段階で考えているのが、玄関とリビングの間に内窓を設けること。

これは単なるデザイン性だけでなく、

- 帰宅時の気配が伝わる安心感

- 空間の「抜け」や「奥行き」を出す効果

があるため、とても実用的です。

間取りを決めてから議論するべき内容だと思いますが…おしゃれな内窓入れたい😁

注意点

工務店からは「旧サンワカンパニー製の内窓は避けた方が良い」とのアドバイスがありました。

価格は魅力的ですが、品質や耐久性に難があり、結果的に“安物買いの銭失い”になりやすいとのこと。

単純に入れたくないだけなのかもしれませんね😁

照明|無線対応

当初はパナソニックのリビングライコンを考えていましたが、打ち合わせで「オーデリック RC921(スマホ操作対応)」の方が便利という話に。

たしかに、物理スイッチは「席を立って押しに行く」のが面倒。

スマホ操作ならどこにいてもON/OFFや調光ができて便利です。

今後の音声操作対応やスマートホーム化も視野に入れるなら、スマホ操作型がベースになっていた方が良さそうだと感じました。

この商品は電池式なので後付けも可能ですね。

出典:CONNECTED LIGHTING|オーデリック株式会社

畳スペース|小屋裏に設置

本来は畳コーナーを作りたかったのですが、1階の広さ的に断念…。

代わりに、小屋裏の一部を畳敷きにして、気軽にゴロゴロできるスペースとしたいと考えています。

子供のお泊り会にも便利ですね。

- 壁際はフローリングにして棚や荷物が置けるように

- 布団も敷けるサイズ感を意識して設計

「畳の落ち着き」も「収納性」も両立した、隠れ家的な空間になりそうで楽しみです。

布団収納|すのこ構造で湿気対策+拡張性

工務店では布団収納の湿気対策としてすのこ構造を採用しているとの事でした。

さらに便利なのが、すのこを外せば長物も収納できる仕様になっていること!

これはかなり実用的。

布団収納はもちろん、季節モノのラグやスキー板、キャリーケースなども対応可能な、拡張性の高い収納になります。

キッチン|セット割あり

キッチン・お風呂・トイレの「セット割」がある」とのことで、メーカー統一による割引交渉ができるそうです。

工務店いわく、最近はクリナップを選ぶ方が多いとのこと。

やはり売れ筋はステディアとの事でした。

キッチン水栓|フットスイッチ

- ナビッシュ(水栓一体型):寿命が7~8年で壊れやすく、コスパ的に微妙とのこと

- デルタ社製(タッチ式):水圧が弱くなる傾向があるらしい

という事で、最終的にフットスイッチ式の水栓で見積もりを依頼しました。

フットスイッチは「原始的な構造=壊れにくい、壊れても直せるはず」という期待感もあり、長期的な安心感があります。

またXでナビッシュ、フットスイッチの使用感を聞くと

「ナビッシュ歴7年目、便利すぎるのでナビッシュが壊れてもまた買い替える」

「フットスイッチ歴15年目、おすすめです」

といった意見をもらいました。

コンロ前のガラス|非推奨

コンロ前にガラスの油跳ね防止板を検討していましたが、「油で曇るのでおすすめしない」とのこと。

それよりも、

- タカラのホーローパネルなど、壁面で対策する方が掃除が楽

- 最初から汚れに強い素材を選ぶことが重要

とのアドバイスをいただきました。

ホーローはサッと拭き取れるのが魅力です。

ですが私は抜け感のあるガラスを想定していたので困りました😅

Xにて意見を聞いてみると

「揚げ物する時だけアルミガードしていれば問題なし、注文住宅らしい抜け感を優先」

とコメントがありました。

人に影響されやすい私は「確かにそうだ!」とモロに影響されています😁

また、すでに家を建てた会社の先輩は小さいガラス板を設置していますがそれで十分だとの事でした。もうガラスすらいらないのではないかと思っています🤔

ディスポーザー|今回は見送り

最新のクリナップ「ステディア」にはディスポーザー対応モデルもあるそうですが、今回は以下の理由から見送りに。

- 浄化槽の場合、前段に別設備が必要+保守点検も発生

- 嫁さん「メンテナンスが面倒だからいらない」発言

- 生ごみは冷凍庫保管→燃えるごみの日にまとめて捨てる方針

便利そうですが、維持管理の手間まで考えると、我が家の暮らし方には合わないと判断しました😅

シャワー|手元スイッチ付き

女性にはこだわりのシャワーがあるのでしょうか…ユニットバスには「シャワーレスでは発注できない」とのことで、こだわりのシャワーがある場合は

現時点では安価なシャワーで仮設置→後で好みのシャワーに交換という作戦で進めます。

ちなみに、

- 手元スイッチ付きのシャワーは一次エネルギー消費量(=省エネ評価)にも影響するらしく、住宅性能的にもプラスになる要素だそうです😮

ランドリールーム|物干し

洗濯乾燥機を活用する予定なので、物干しスペースは最低限でOK。

- メインは枕棚下のパイプバー

- 将来的にワイヤー物干しを使えるよう、壁面に下地を用意

- 気になったのはLIXILの新製品「ランドリープラス」。

調湿・物干し・収納が一体化した空間提案で面白そうでした。

(費用が高そうですが今後の参考に)

出典:LIXIL | 洗面化粧室 | ランドリープラス(ランドリールーム)

洗面:壁出し水栓 × シンプル棚板構成

洗面台は、エクレアパーツとリクシルで迷ってます:

- エクレアパーツ:壁出し水栓+一体型ボウル。掃除しやすくておすすめとのこと

出典:トップ ekrea Parts(エクレアパーツ)オンラインショップ

- LIXILのピアラボウル:最近造作風が出てきた。既製品ながらデザイン性も高くて◎

- いずれの場合も水栓下は棚板1枚で収納をシンプルにする

フットスイッチの取り付け位置問題

- 足元に置くと見た目が気になる…

- → 「洗面台手前の壁」に付ければすっきり収まりそう

- 実際、TOTOの施工例でも壁付けフットスイッチが採用されていたので、問題なさそうです。

せっかちな嫁さんにはセンサー式よりもフットスイッチの方が向いていると私は思っています😁

注意点:アイカスタイリッシュカウンターはくすむ?

人気のアイカ・スタイリッシュカウンターですが、

- 浅いのでつけ置き洗いに不向き

- 3年程度でボウルがくすむ

- タオル拭きメンテをしないと劣化が早い

という事を施主系ユーチューバーが言っていました。

実用性よりもデザイン重視の方向けかもしれません。

階段|木製で十分

最初は「鉄骨階段にして、見せる階段にしよう」と考えていましたが、コストの都合もあり、

- 材料:木製で減額

- 塗装して鉄骨風にすることを考えていましたが塗装無しでも木のままで意外と良い感じ

に落ち着きました。

手すり用のワイヤー、意外と高額…

落下防止として、ネットではなく金属ワイヤーを検討中ですが、

- 工務店経由だと「それなりに高額」

- アマゾンだと安いが、耐荷重や素材品質が不明

ということで、見積はワイヤー仕様で依頼しつつ、最終判断は予算次第としました。

布団干しバー:生活感を出さずに干すアイデア

吹き抜け手すりに布団を干す家も多いそうですが、生活感が気になる…。

検討中なのがこちら:

出典: モノタロウ|物干し竿受け部品

- 必要なときだけ使えて、普段は目立たない

- 取り外し簡単でシンプルな見た目

- 安価で導入可能なのでコスパ重視の選択肢

少しデザインがあれですがアイアンバーより低い位置に設置できるので背の低い嫁さんにはよさそうです。

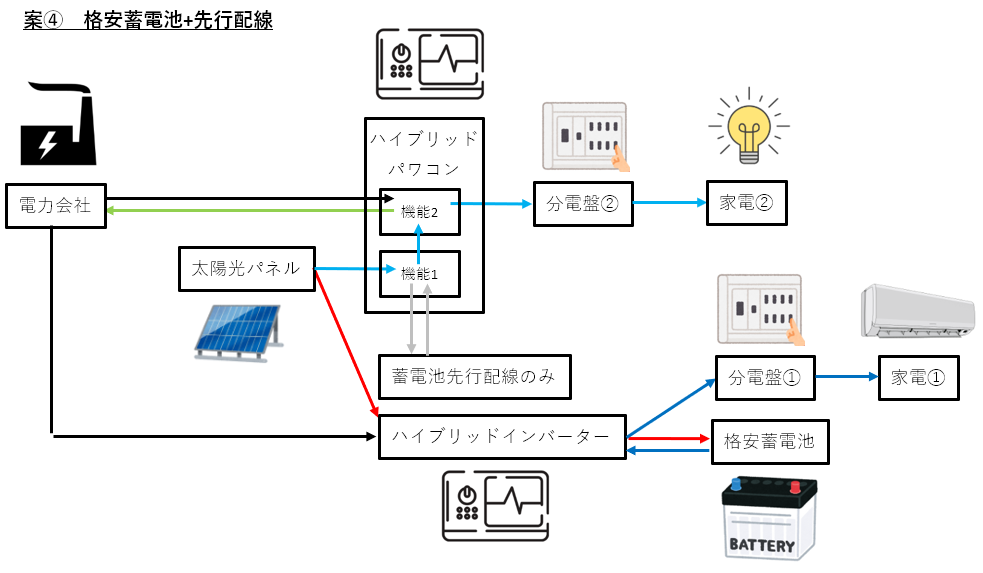

電気代0円構想:ZEH補助金の落とし穴

ZEH補助金を狙ったが…

当初想定していた「ハイブリッドインバーター(SRNE製)+格安蓄電池」構成ですが、ZEH申請に必要な要件(ECHONET Lite対応)を満たさないため、GX補助金対象外の可能性があるとのこと😥

つまり、中国製など格安機器は補助金の対象になりにくいと工務店から指摘を受けました。

まだ、詳細は分からないので確認はするとの事でした。

※ECHONET Lite(エコネットライト)とは

スマートメーターやHEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)などの機器同士が通信するための共通規格です。エネルギーの使用量を見える化したり、住宅内の設備(エアコン・給湯器・太陽光など)を効率的に制御するために使われています。ZEHやBELS評価、補助金制度でも要件に含まれる場合があります。

この悩みをXに上げるとすでに格安機器で補助金を申請中の方からコメントをいただきました。

・ZEH補助金は登録済機種である必要あり

・GX志向型補助金は証明書(実性能)ベースなので機種に縛りはない

(ECHONET Lite対応のHEMSは付いていれば…よい😁)

とのことだったのでまだ希望は持てそうです。

ただ、この方も申請中との事で話半分で聞いてくださいとの事でした。

また、その方の情報では設備指定があるのは環境省系の補助金のみで国土交通省系の補助金では工務店が言っていた文頭の心配はないとの事でした。

| 補助金名 | 主導省庁 | 設備指定 |

|---|---|---|

| GX志向型住宅 | 国土交通省 | なし |

| ZEH(ZEH補助金) | 環境省 | あり |

とりあえず付いていれば良いHEMSは最安のこのモデルにしようかと思います。

フラット35の金利優遇について

ZEH Oriented(太陽光無し)でもZEH(太陽光有り)でも金利優遇ポイントは3ポイントで同じなので格安インバーターの太陽光が認められなくてもローンの金利優遇には影響無さそうです。

ただし、「認定低炭素住宅」または「BELS ★★★★以上」などの証明が必要です。

これは住宅本体の性能が高ければ達成できるので私の場合は問題なさそうです。

【バックアップ案】2系統方式

バックアップ案として、

- 太陽光パネルから

- ① ZEH対応のパワコン(安価なもの)へ給電

- ② SRNE製インバーター+蓄電池へも同時給電

という2系統構成で運用を検討中。

確かに初期費用はやや増えますが、以下のメリットがあります:

- 補助金が通る構成を維持しつつ、

- SRNE蓄電池で自己消費&停電対策を確保

以下の質疑は次回確認する予定です。

・蓄電池が満充電時にパワコン側へ電力を誘導できるか?

・①に繋げる分電盤は不要とする構成は可能か?(案④の分電盤②を無くす)

実は売電できるこのシステムは最も設備費用の回収期間が短い(はず)なのでメインとして考えても良いと思っています。

この辺りの検討はこの記事を参照ください。

エコキュート比較|三菱 vs コロナ

給湯設備としては、私は三菱の「SRT-S467U」がコストパフォーマンスに優れていると感じています。

いろいろな便利機能が付いていながら、価格も他社に比べて手ごろです(価格ドットコム調べ)。

たとえば、三菱のSRT-S467Uには以下のような機能があります:

- ホットリターン機能:お風呂の残り湯を使って熱回収ができる

- ユラリキープPlus:入浴中のお湯の温度と快適さを保つ機能

- 除菌機能:15年ごとに約37,000円で交換

- 昼間に多くお湯を沸かせる:太陽光発電を活用しやすい(昼7:夜3の比率)

ただし注意点もあります。

中でもホットリターン機能はオプション扱いで追加15万円ほどかかります。

これは節水・節電で元が取れるかと言うと難しく、計算するとこうなります:

- この機能で給湯効率は「3.8 → 4.2」に上がる

- ただし効率が0.1上がっても、節約できる金額は年間約1,000円

- 効果は年間で約4,000円、15年使っても6万円程度の節約にしかなりません

- 結果、15万円の初期投資を回収できる見込みは低いのです

一方で、工務店からはコロナ製の「プレミアムエコキュート」もおすすめされました。

こちらの特徴は:

- 三菱同様、太陽光発電の活用設定が可能

- 通常の「ソーラーモード」では30~50%の割合で太陽光沸き上げ

- 「ソーラーモードプラス」にし、HEMSを導入すれば50~80%に拡大

- 新潟県の燕三条で製造された高品質なタンクを搭載

ですが、価格ドットコムで比較すると、コロナ製の方が9万円ほど高価でした。

こうした比較から、私は機能と価格のバランスが取れている三菱のエコキュートを選ぶのが良いと判断しました。

防犯カメラ:ガルバの壁はWi-Fiの敵?

検討中の防犯カメラはWi-Fiタイプ。

確かにガルバリウム鋼板の外壁は、

- Wi-Fi電波を通しにくい(金属は電波の反射/吸収が大きい)

- 特に屋内ルーターからの距離が長いと通信不安定になる

との事で工務店からは優先で対策する事をおすすめされました。

外構について

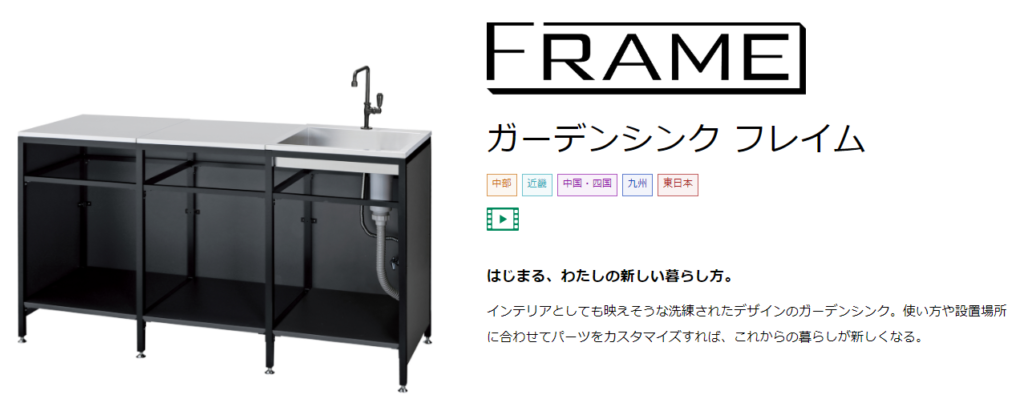

ガーデンシンク|バーベキューの必需品?

バーベキューや庭作業の水場として「ガーデンシンク」は欲しい設備のひとつ。

第一候補は見た目も抜群のこの商品:

- ユニソン ガーデンシンク フレイム

→ デザイン・質感ともに良さそう。ただしお値段はそれなりに高い😆

出典:ガーデンシンク フレイム

代替案1:理科室・病院用シンク

コスト重視で提案したものの…

「長年の油汚れが取れなくなる」「TOTOに問い合わせたけど、対策はメラミンスポンジのみ」

とのこと。耐候性・耐汚性が不安要素。

代替案2:業務用ステンレスシンク

- 〇〇リサイクルショップ 業務用シンク

→ コスパ◎。雨ざらしでもOK。屋外耐久性・清掃性ともに優秀

結論

◎ 機能重視・長期視点なら「業務用ステンレスシンク」が良さそう

◎ フレイムは見た目重視+予算に余裕があれば検討したい😆

土間仕上げ|ジープのオイル漏れ対策!

大切な愛車TJジープラングラーによる土間の汚れ問題。

テーマは「いかにオイルから守るか」です。

本命候補:エポキシ塗料

- エポキシシールド

- 「剥がれるならコンクリートごと剥がれる」という高密着力

- ただしエポキシは紫外線に弱いため屋外使用には注意

→ 屋外対応品を選定中、工務店が耐久性を確認中

他の候補

| 商品名 | 特徴 | 備考 |

|---|---|---|

| 大同塗料 ユカクリート | 水系クリア、耐油・防汚 | DIYでも施工しやすい |

| ファインクリスタルS | 2台分で7-8万円 | 高硬度・高耐久 |

タイルも検討中

- アイコットリョーワ グラン舗石

→ 駐車場対応タイルとしては比較的安価

→ 塗装と比較して初期費用は上がるが、美観・耐久性で優位

【今のところの方向性】

◎ 予算重視なら水系塗料+メンテナンス前提

◎ 見た目・長期耐久重視なら駐車場対応タイルも検討

タイルを本命としたいですが外構まで予算が耐えられるか?😣

まとめ|住宅計画チェックリスト(全文復習用)

構造、性能について

- 基礎コンクリート:30N/mm²(約100年)価格差少

- 一次消費エネルギー:建物のみ0.8以下、設備含めて0.55以下

- 地盤調査:SW+ボーリング調査(15万円)を1カ所実施

- シロアリ対策:ホウ酸処理(+15万円)

- 結露対策:結露計算実施

- 透湿防水・気密シート:ウルト社製品

- スケルトンインフィル:構造整理で40万円削減

- 基礎断熱:基礎内全面断熱を希望

- 換気システム:標準のエクリア採用

- お風呂の換気:とりあえず付ける

- 気密性能:C値0.3保証

- ルーフィング:ウルト社製(耐久80年)

- 軒天:木材+不燃下地

開口部について

- 窓:付加断熱で内付け

- 窓シール材:ウルト VKP トリオ

- 網戸:窓を開ける需要を想定し設置

- アウターブラインド:ブリイユ推奨

内装、建具、設備について

- 床材:無垢床(プレーリーホーム標準)

- 壁仕上げ:珪藻土(標準)

- 壁出隅:木材で保護

- 建具:枠無しハイドア(ハイブリッヂコーポレーション)

- 収納建具:折れ戸はレール必要、改良品あり

- 巾木・見切り材:30mm巾木、薄いアルミ・木材見切り材

- 玄関ドア:標準は新宮商工

- 内窓:旧サンワカンパニー以外で検討

- 照明:オーデリックRC921のようなスマホ操作型

- 畳部屋:ロフトの一部を畳、壁際フローリング

- 布団収納:スノコ+脱着式で湿気・長物対策

- キッチン:風呂・トイレ・キッチンでセット割あり

- 水栓:ナビッシュ非推奨(寿命7-8年)、フットスイッチ検討

- 加熱器前ガラス:油で曇るため非推奨

- ディスポーザー:浄化槽対応+メンテ不要のため非採用

- お風呂シャワー:手元ボタン付きに

- ランドリールーム:固定バー+ワイヤー用の下地確保

- 洗面:エクレアパーツ(壁出し水栓)採用

- 洗面水栓スイッチ:フットスイッチを壁面設置

- 布団干しバー:窓際に収納式バーを設置

- 格安蓄電池:GX補助金対象外(ECHONET Lite非対応)

- エコキュート:三菱 SRT-S467U がコスパ良好

外構について

- 防犯カメラ:無線は優先、ガルバは通信不安あり

- ガーデンシンク:業務用シンク(〇〇リサイクル)がコスパ◎

- 土間塗装:エポキシシールド耐久性確認中、タイルとコスパ比較(グラン舗石)

読者へのメッセージ

ここまでじっくり読んでくださったあなたは、本当に家づくりに対して熱心な方だと思います。これほど多くの情報を最後まで読んでいただき理解しようとする姿勢は、プロの建築士や施工関係者もきっと驚くレベルだと思いますよ😀

最後にこのチェックリストが、あなたの住まいづくりの成功に少しでも貢献できれば幸いです。

これからも一緒に素敵な家づくりをしていきましょう!

※このブログを書きながら、さらに深い情報も共有できればと思い、Noteを始めました。無料の記事に共感してくださった方に向けて用意していますので、もしご興味があればご覧ください。

一条工務店×良い点と悪い点まとめ|タフな質問への回答編|わくさん@家づくり構想8年目