工務店との最初の打ち合わせって、なんだかいつも慣れないですね。不安です…

焦らず一つずつ確認していけば大丈夫ですよ。今回は実際に工務店に聞いて整理した内容をまとめてみました。

家づくりを考えたとき、「工務店とどんな打ち合わせをすれば失敗しないのか」と不安に思う方は多いと思います。

私自身も実際に複数の工務店とやりとりを重ねる中で、仕様や費用、アフターサービスなど最初に確認しておくべきことが数多くあると実感しています。

この記事では、私の経験をもとに最初にチェックすべきポイントを整理しています。読み進めれば、工務店選びで見落としがちな点を事前に確認でき、納得のいく家づくりに近づけるはずです。

この記事を読むと分かること

- 初回打合せでの具体的な質問内容(坪単価、保証、アフターサービスなど)

- 実際に工務店に聞いて分かった14の質問の回答や、その中で感じた注意点や判断ポイント

- 一般的な工務店でも使える、打ち合わせ時のチェックリスト

工務店の再検討について

以前検討していた工務店が、契約直前で倒産してしまいました😨

倒産については、こちらの記事でも触れられていますので参考になるかもしれません。

突然のことでとてもショックでしたが、家づくりを止めるわけにはいきません。そこで、以前候補に挙げて連絡を取っていた別の工務店を、改めて検討することになりました。

事情を説明したところ、その工務店から丁寧に対応していただき、メールで何度かやり取りを重ねた結果、実際に訪問できることになりました。

「一からの出直し」という気持ちです😥

もう二度と痛い目に合いたくない為、工務店の経営チェックについて勉強しました😐

確認方法については以下のNoteの有料記事にて紹介しています。

Withdom建築設計についての記事がメインになります。

坪単価、財務状況(調査方法と結果)、性能、建材に関する事をまとめましたのでこちらもよろしくお願いします😄

K工務店への初訪問|断熱等級ごとの費用感

ここからは、実際にその工務店から提示された「断熱等級(※)ごとの費用感」を紹介します。メニューが明確に整理されていて、初心者の方でもとても分かりやすいのでは?と感じました😀

※「断熱等級」とは、住宅の断熱性能を示す基準のことです。数字が大きいほど断熱性能が高く、省エネ効果や快適性が期待できます。2022年からは等級7まで設定されています。

工務店によっては、使用する断熱材の種類や厚みがあらかじめ決められていて、変更が難しい場合もあります。今回の工務店では、そのあたりの柔軟性も含めて説明してくれました。

断熱等級7

- 坪単価:約110万円(税込121万円)

- コミコミ価格(カーテンなども含む)

- 外壁断熱100mm(EPS)、通気層なし。断熱材に左官材を塗るタイプ

- EPS断熱材周辺の構造材は防蟻処理、希望すれば建物全体をホウ酸処理可能

- 付加断熱を厚くすると窓枠の仕様変更が必要になり、その分コスト増が大きい

- 等級6.5との差は坪単価で22万円(税込)の違いがあり、かなりの差額

私達には予算オーバーでした😅

断熱等級6.5

- 坪単価:約90万円(税込99万円)

- 外断熱50mm(等級7から厚みのみを変更)

- 窓まわりの費用が等級7よりも大幅に抑えられる

- 玄関ドアはK2グレード

私達にとってこのグレードが予算内かつ希望する性能でした😃

断熱等級6

- 坪単価:約80万円(税込88万円)

- 南側はダブルサッシ、それ以外はトリプルサッシ

標準仕様

- 外壁:塗り壁

- 防蟻処理:柱の高さ1mまで(オプションでホウ酸処理可能)

- 天井:最近グラスウールから変更し、400mm吹付けウレタンを採用

- 基礎:L字底盤900mm、厚み50mmのミラフォーム断熱材

- 換気:トルネックス+サベスト(第一種熱交換器換気システム)

- 玄関ドア:アヴァントス(K4仕様、K2より上位グレード)

- サッシ:YKK 430

- 床材:オーク無垢材(幅150mm)、床材屋から仕入れ

- 雨漏り対策:防水シートを軒まで巻き込み、軒ゼロ部材を使用

- 気密:可変透湿気密シートを採用

- 参考|オプション:太陽光10kW+蓄電池15kWh DMM製:約380万円

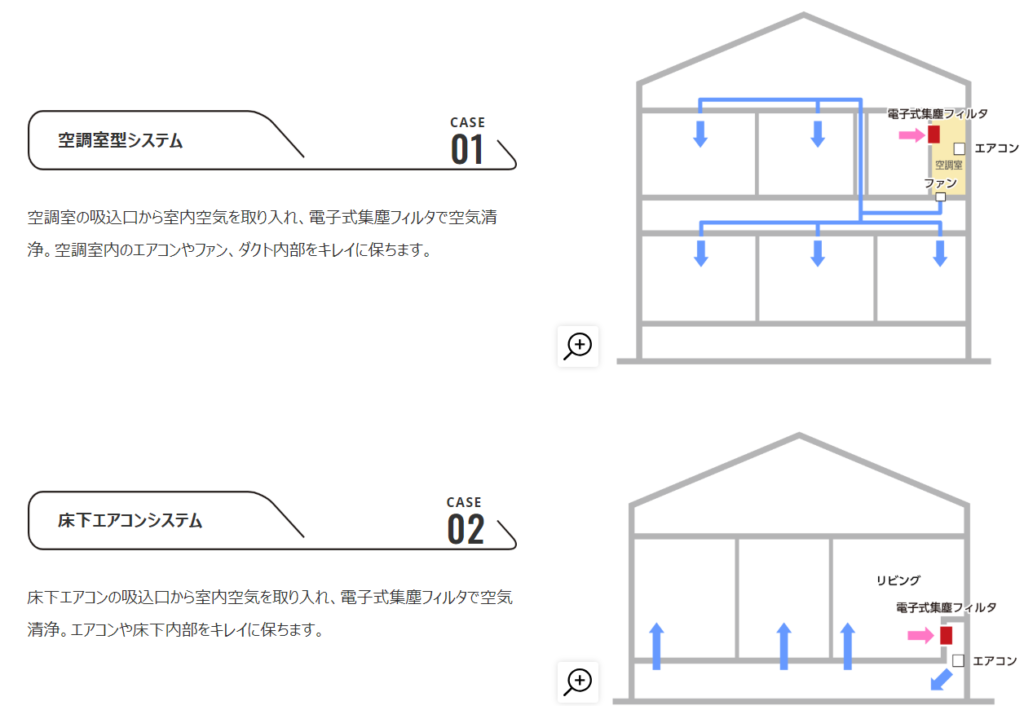

トルネックスについて

トルネックスはフィルター交換不要(洗浄可能)の空気清浄機です。HPの説明では床下エアコンとも合わせて使えるそうで我が子の花粉症対策の救世主になりそうです😀

無垢フローリングの幅について

また、個人的な趣向にはなりますが床材の幅は広い方がかっこよく感じるので150mmというサイズには魅力を感じます。120mm以上から価格が極端に上がる印象でしたので、床材の仕入れには強い工務店なのだと思いました。

事前にメールで確認した内容

以前の記事で紹介した14の質問を事前にメールで問い合わせてみました。

事前にHPを確認して不明だったところのみ確認しました。

回答は以下の通りです。

- 省令準耐火構造か?

標準仕様で対応可能。

※省令準耐火構造:火災保険料が安くなる仕様で、建物の耐火性能を一定水準にした住宅。 - シミュレーションソフト

– 温熱、日当たり:ホームズ君

– 耐震:wallstat

制震ダンパー:設置可能。ただし「コーチングパネル」で十分との説明あり。

(コーチングパネルは実際に熊本地震や能登半島地震で倒壊なし(約5.7万棟の実績))

コーチ株式会社|次世代の高性能コーチパネル

– 結露計算:WUFIではなくExcelで計算 - 年間冷暖房負荷30kWh/㎡は可能か?

可能。ただし断熱等級7にすると費用が高くなる。 - 断熱材の厚み変更は可能か?

カスタマイズは可能。 - 基礎断熱で気流止めはしているか?

していないとの事。暖気冷気が壁内に入って行くのはもったいないですが外部と繋がっているわけではないので許容範囲です

気密ラインはコーチングパネルに気密テープを貼り確保。

さらに内側の気密シートはタイベック可変透湿シートを使用。

タイベックは30年程度の耐久性があるとのこと。 - 仕様書からコスト算出は可能か?

可能。

この記事の資料①-④の他に希望する設備や建材などの仕様リストがあると契約後に見積もりが上がってしまうというトラブルも無いでしょう。

【注文住宅】初回見積もり時に工務店へ渡した8つの資料とは? – ちゃなほーむ

仕様リストについては近日中にメンテして公開したいと思いますので、ブラウザのお気に入り登録で情報を見逃さない様にしてください😁 - コストの詳細説明はどの様にされるのか?

基礎、木工事などは施工面積計算をベースで提示可能。

設備はタカラ、リクシル、TOTOの3社の仕入れが得意。 - 施主支給やメーカー指定は可能か?

基本的に支給や指定は不可。ただし照明のみ持ち込み可。 - 外構提案はしてもらえるか?

可能。

施主支給の方が安い場合もあるが、工務店経由の方が建物との納まりを考慮した提案ができる。 - 建材の変更はできるか?

基本的にはできない。

※建物の耐用年数はどの程度を想定?

→35~50年を目安に考えているとの回答。

長持ちする建材に変更する事を想定していたので、標準でこの位の耐久性を担保できているのであれば問題ないと判断しました。

長持ちに関する話題のついでに「長期優良住宅」は標準か?と確認しましたが標準ではないので申請に費用が別途必要との事でした😅

※長期優良住宅とは、国が定める基準を満たした長持ちで省エネ性の高い住宅で、税制優遇や住宅ローンの優遇を受けられる制度です。 - インスペクション(第三者住宅診断)は可能か?

OKとのこと。

ここまでの総評としてはかなり良いと思います。

以前の工務店ほど自由度はありませんがこのまま契約しても良い内容です😄

次項からは工務店の初回訪問時に決まってする質問について紹介します。

設計やデザインの担当について

- 設計は誰が担当?

社長が一人で設計と申請まで行うとのことでした。

営業や外部委託の設計が間取りを担当する事があるので確認しています。

- デザインや照明計画は?

基本的には社長が担当。

ただしプレゼン用の資料づくりなどは、実務担当のスタッフが準備するようです。

可能であれば、インテリアコーディネーター(IC)が在籍している工務店だと理想的です😆

インテリアコーディネーターとは、内装や照明・カラーバランス・家具配置などをトータルで提案してくれる専門家のことです。

断熱や気密など「性能」に力を入れる工務店は多いですが、性能を重視するあまりデザインを後回しにしてしまうケースもあります😅

ここでは「高性能を免罪符にしてデザインを犠牲にしていないか」をしっかり確認しておきましょう。

施工例のチェックで注意したいこと

ホームページ(HP)に掲載されている施工例を見て「この家、すごくかっこいい!」と思ったら、

その設計を誰が担当したのかを確認するのがおすすめです。

というのも、私が聞いた工務店の中には、

実は外部の設計事務所がデザインを担当し、工務店は施工だけを請け負っていた

というケースがありました。

そのため、気に入った施工事例がある場合は、

「この設計は社内の設計士によるものですか? それとも外部設計事務所ですか?」

と質問しておくと安心です。

施工実績や自邸の性能

- 年間施工棟数は?

年間10棟ほどで、経営状況は黒字。同時施工棟数は3棟位。

コロナ前は20棟をローコスト住宅で手掛けていたそうですが、現在は棟数を絞りながら質を高めている印象を受けました。

いくら設計が良くても、現場での施工(工事の質)が悪ければ家の性能は発揮できません😥

断熱性能や気密性能といった数値は、実際の施工精度に大きく左右されます。

一般的に、工務店の現場監督(現場を管理する責任者)が同時に担当できる棟数は3棟までが理想とされます。

5棟以上を並行して管理している場合、どうしても細かな部分のチェックが行き届かなくなり、仕上がりに差が出ることがあります😰

施工図の確認は必須

契約前に「施工図(せこうず)を誰が描いているのか」を必ず確認しておきましょう。

施工図とは、窓の納まり・コンセントやスイッチの位置・建具の寸法など、実際の工事に必要な詳細を指示する図面のことです。

もし施工図が不十分だと、

- 窓の位置が柱の中心からずれてしまう

- スイッチとコンセントの位置が揃わない

- 窓周りに不要な「袖壁(そでかべ)」ができる

といった見た目や使い勝手のトラブルが起こりやすくなります😥

ハウスメーカー(HM)の場合

大手ハウスメーカーでは、1人の現場監督が10棟前後を同時に担当しているケースも珍しくありません。そのため、施工図を外部の設計事務所に委託していることが多いようです。

一見、効率的に見えますが、外部委託の場合は「設計意図が現場まで正確に伝わらない」リスクがあります。特に窓位置やスイッチ高さなどの細部は、現場での擦り合わせ(打合せ)が重要になります😅

施主系のYoutuberの方で吹き抜けの窓が壁の中央から微妙にずれていて後悔されている動画を見たことがあります。

補足:現場監督とは?

現場監督とは、建築現場で工事の進行を管理する人のこと。

職人のスケジュール調整・資材の発注・品質や安全の確認などを担う“現場の司令塔”です。

- 社長の自邸について

性能は「G2グレード」※を満たしており、通常のエアコンと床下エアコンを組み合わせて快適に暮らせているとのこと。

冬場も床下エアコンを夜10時以降につければ十分暖かく、現在設計している住宅は「松尾式の小屋裏エアコン」も取り入れているそうです。

※G2グレード=断熱等級6相当の性能水準。省エネで快適に過ごせる基準のひとつ。

自邸を自分で設計している設計者の言葉は信用できます。

完全に主観にはなりますが、賃貸マンション住まいの設計者から戸建てに関して細かな設計配慮が出てくる事を期待してはいけないと思っています😅

現場管理とスタッフ体制

- 現場監督は?

2名体制で、1人は監督歴が長く6年目。もう1名は補助的に入り、施工図を担当。

現場には週1回、時には週2回行くようにしているとのことでした。

ローコストメーカーだと頻度がもっと低くなるので品質管理が心配になります😥 - 職人さんの経験年数は?

およそ20年の経験を持つ職人が3組在籍。外注も利用しているそうです。

現場の経験を聞いておくのも重要だと思います。

常に初めましての外注を使って施工するのは品質が安定しないので注意が必要です🤔 - スタッフの人数は?

社員2名+社長+奥様の計4人の小規模体制。

アットホームな雰囲気が伝わりました。

社員1名当たりの売り上げが5000万円以上あればよいとされています。

今回は10棟/年間施工棟数×3000万円/1棟当たりの売り上げ÷4人=7500万円という事で合格ラインだと思います😀

経営の安定性について

- 潰れにくい会社かどうかを判断するには?

一般的には「完成保証制度に加入できるか」を確認するとよいそうです。ただ、この工務店は加入できるが、費用もかかる為、加入無しが標準とのことでした。

アフターサービス

- 連絡方法は?

LINEで1年ごとに案内が届くそうです。

アフターフォローがない会社が意外にあるそうです😮

引き渡しの後は知らん顔は辛いので確認しておきましょう。 - 担当するアフター棟数は?

120棟を担当し、10年区切りで瑕疵担保(※住宅の欠陥保証)が終了するタイミングがあるものの、その後も継続的に連絡や対応はしているとのこと。

アフターサービス(引き渡し後の点検・修理対応)は、「連絡が取れなくなる」リスクを想定しておくことが大切です。

特定の担当者しか連絡手段がないと、その人が退職・異動した際に、対応が途切れてしまう可能性があります。

そのため、

・営業担当

・工事担当(現場監督)

・会社代表(またはアフター専用窓口)

といった複数の連絡先を把握しておくことをおすすめします。

特に小規模工務店では、電話番号やLINEの個人連絡だけで完結しているケースも多いので、会社代表メールやアフター窓口の有無を確認しておくと安心です。

理想を言えば、アフター専任の部門や担当者がいる体制がベストです。

同じ営業や工事担当がアフターまで全て兼任すると、どうしても仕事量がオーバーフロー(業務過多)してしまい、対応が遅れることがあります😥

私が訪問した工務店の中には、アフターサービスだけを別会社に委託しているというところもありました。このように、責任の所在が明確で、迅速に動ける仕組みを持つ会社は信頼度が高いと感じました。

打合せ・見学・造作

- オープンハウスはある?

イベントとしてお施主さんの家を見せてもらえる機会があり、社長宅も見学可能。

工務店の場合、今まで常時見学できる物件を持っている事はほとんどありませんでした。今回は珍しいパターンでしたが完成見学会を含めて見学できる機会があれば現地現物した方が良いです。 - 打合せ回数に制限は?

契約前の無料期間では、間取りの書き直しは3回まで。

契約後は無制限。ローコストメーカーだと打ち合わせに制限があることがあるので要確認です。 - 造作は可能?

可能。例えばキッチン前の収納など、要望に応じた造作家具に対応できる。

大抵の工務店では可能でHMでは出来ない所が多い印象です。造作を希望される人は要確認です。造作洗面位でしたらあの制限の多い一条工務店でも可能です🙂

建材・地盤・見積もり関連

- 鉄骨階段の価格感は?

木製に比べて鉄骨は5倍ほど高いとの事。

鉄骨はあこがれますが、鉄骨風のスケルトン木製階段で私の場合は十分だと思いました😅 - パースや模型での説明はある?

模型は用意していない。パースは作成する。

図面を読むのが苦手な方は確認したほうが良いです。

パースもどの様に施主に資料として送ってもらえるかも聞いてみましょう。

会社によってスマホに3Dデータを送付してくれたり、キャプチャー画像のみ送付してくれたりと様々です。 - 地盤調査のセカンドオピニオンは利用できる?

「地盤ネット」を利用でき、保証も付与可能。

ある程度周辺地域の地盤データも持っている業者とのこと。

地盤改良会社によって得意不得意の施工方法があります。

私は以前検討していた工務店から同じ地盤に対して5社の改良会社に見積もりを取った結果を見たことがあります。

内容は鋼管杭を施工で180万円から砕石パイルを施工で60万円まで大きく開きがありました😮

セカンドオピニオンというよりは調査結果を使って数社で相見積もりをとってもらうのが個人的には良いと思います。 - 砕石パイル工法(※)は使える?

採用可能だが、地盤の状態次第になる。

※土地の価値を下げない砂利による地盤改良

鋼管杭を200万円で施工した場合、将来的に別の家が建つときは抜く必要があります。

その費用は200万円以上と言われています。

つまり、土地の価値を下げる工法と一般的には言われています。

セメントで地盤を固める工法も同様です。

とはいえ、土壌の状態によって最適な改良方法があるので無理に砕石パイルの様な工法を要望するのは私自身も自制したいと思います😁 - 家具購入について

工務店を通した方が安く買える場合もあるとの事。

工務店はお抱えの家具屋を持っていることが多い印象です。

一般的な流通経路で購入するより安く変える事があるのでお得です。

工務店経由で購入すると住宅ローンに家具代が組み込める事が多いのもポイントです。 - 見積り・間取りが出るまでの期間は?

およそ2週間程度。

確認しなかった結果、2か月たっても出てこなかった事があるので必ず確認しましょう😅 - 契約前後での予算オーバー平均は?

オプション変更があれば増減はあるが、仕様が固まっていれば大きな変動はない。

直近数件の予算オーバーの実績を聞いてみましょう。

数万円以内なら良いですが100万円以上となるとその人のコストマネジメント能力を疑ったほうが良いです😅

教えてくれない場合は

「いくらずれてきたらきついという感覚でしょうか?」

と聞いてみましょう。

工務店打ち合わせチェックリスト

今回の質問内容です。

必要なところを抜粋して使ってみて下さい。

□ 長期優良住宅の申請費用は別途かかるか?

□ 断熱等級ごとの坪単価・仕様があるか?

□ 太陽光・蓄電池の見積りを提示してもらったか?

□ 標準仕様(外壁・断熱材・防蟻処理・換気・ドア・サッシ・床材など)を把握したか?

□ 省令準耐火構造に対応しているか?

□ 温熱・日射シミュレーションソは可能か?

□ 耐震シミュレーションや制震装置の有無を確認したか?

□ 結露計算は行っているか?

□ 年間冷暖房負荷30kWh/㎡以下を実現できるか?

□ 断熱材の厚み変更は可能か?

□ 基礎断熱でも気流止めは実施しているか?

□ コストの算出根拠は提示できるか?

□ 仕入れの得意メーカーはどこか?

□ 施主支給やメーカー指定は可能か?(照明など含む)

□ 外構提案は可能か?工務店経由と施主支給の違いはあるか?

□ 建材変更は可能か?

□ 想定している住宅の耐用年数は?

□ インスペクション(第三者住宅診断)は可能か?

□ 設計は誰が担当するか?

□ デザイン・照明計画は誰が担当するか?

□ 年間施工棟数は?

□ 社長や担当者の自邸の性能・住み心地を確認したか?

□ 現場監督は何人で、どの程度現場に行くか?

□ 職人の経験年数や体制は?

□ 社員数や会社の規模を確認したか?

□ 完成保証制度に加入しているか?

□ アフターサービスはどのように連絡が来るか?

□ アフター担当棟数や対応期間を確認したか?

□ オープンハウスやモデルハウスを見学できるか?

□ 打合せ回数の制限はあるか?

□ 造作家具は可能か?

□ 鉄骨階段の価格感は?

□ パースや模型での説明はあるか?

□ 地盤調査のセカンドオピニオンは可能か?

□ 保証はどの範囲まで付けてもらえるか?

□ 周辺地盤データを持っている業者か?

□ 砕石パイル工法など、土地の価値を下げない改良を選択可能か?

□ 家具を工務店経由で購入した場合安い?

□ 見積や間取り作成にかかる期間はどれくらいか?

□ 契約前後の予算オーバー平均はどの程度か?

後日談

実はこの工務店、断熱等級6.5仕様で契約を進めようとしていましたが、

「わくさんの建築地ですが…施工エリア外です」

というまさかのオチで後日お付き合いが終了しました。

私が施工エリアを確認しきれなかったこともありますが、先方にも施工エリアを伝えていただけに残念でした。完全に双方の凡ミスです…😥

お断りの理由としては

・エリア外の為、交通費、運搬費で100万円以上の追加費用

・信頼できる水道業者が対応外地域

・現場管理、アフター対応が難しい

確かに事務所まで高速使って片道1時間20分…遠かったです。

まとめ

ここまで私の経験談を読んでいただき、本当にありがとうございます。

工務店選びや家づくりの情報は専門的で分かりにくい部分も多いですが、最後まで読み進めてくださった方は、きっと一つひとつのポイントを自分ごととして考えながら確認してくださったのだと思います。

住宅は大きな買い物であり、後悔しないためには細かい部分まで理解し、確認していくことが大切です。

この記事を通して「こういう点も見ておいた方がいいんだな」と気づいていただけたなら、とても嬉しいです。そして最後まで読んでくださったあなたは、すでに家づくりの大切な準備を一歩ずつ進めている証拠です。

ご自身やご家族の暮らしを大切に考えているからこそ、ここまでしっかり向き合えたのだと思います。

これから家づくりを進める上で、今回のチェックリストや体験談が少しでもお役に立てば幸いです。

工務店倒産の一件で疲れてしまい家づくりを少し休憩しましたが既に土地を購入している為、止まってはいられません。

今回の工務店は施工エリア外という事でうまくいきませんでしたがこの調子で工務店、ハウスメーカー探しをしていきたいと思います。

幸い、既に工務店リストは作ってあり優先順位もありますので、今後は優先度の高い工務店からあたっていきたいと思います。

今後も役に立つ情報を発信していきますのでブラウザのお気に入り登録よろしくお願いします😀