これまでの経験を活かして質問集を作ろうと思ったけど手が止まってしまって・・・

まずは以前紹介した14の質問、それから財務状況をに関する質問をHM、工務店に投げてみるのがいいと思うよ

こんにちは。

今回訪れたのは MK工務店。

G3クラスの高性能住宅を多く手掛けている工務店です。

「事務所が狭いので驚かないでください」と言われた通り、打ち合わせ場所に指定された所はアパートの一角で建材サンプルのひしめく事務所でした😅

最初は不安でしたが、社長との会話はとても楽しく、気づけばあっという間に時間が過ぎていました。

私の家づくりに対する考え方と、工務店の理念が重なっていたからだと思います。好きな映画やアニメ、ゲームを誰かと共有したときのような、一体感のある感覚でした。

こちらの工務店は性能だけではなく、デザイン面では、外部の設計士やインテリアコーディネーターと提携し、洗練された空間づくりを実現している点も魅力的でした。

MK工務店は以前、私がブログで紹介した「工務店の探し方」でも候補に挙がっていた会社でした。しかし当時はHPに性能や仕様に関する情報が少なく、第一候補のグループから外していました😁

社長に確認したところ、宣伝は主にInstagramで行っており、HPの更新が追いついていないとのことでした。なるほど、HP上の印象だけで候補から外してしまうのはもったいないと実感しました😮

前回は「257社 → 29社 → 9社(第一候補)」という流れで候補を絞っていましたが、今回は29社(内9社は第一候補として既に連絡済)から改めて候補を検討。その中に MK工務店 が含まれていました。

工務店の候補リストを作成していたおかげで再スタートはスムーズだったと思います😀

ただし、どれだけ魅力的な工務店でも「この会社で本当に大丈夫なのか?」という不安は残ります。特に経営状態は見落とせません。売上が伸びていても、赤字が続けば施主にとってリスクとなるからです。

本記事では、MK工務店の家づくりの事だけではなく私自身が財務データを確認した経験をもとに、注意すべきポイントについても整理しました。

さらに、支払い条件や保証制度といった具体的なリスク対策についても紹介します。

読み進めていただければ、「数字に不安を感じたとき、施主はどう行動すべきか」が見えてくるはずです。

この記事を読んで分かること

- 工務店の財務状況を読み取った一例

- 財務リスクに関してその対策を工務店社長に直接聞いた話

- 契約前に確認すべきリスク(倒産や支払い条件)を理解できる

- 高性能住宅を手掛ける地元工務店の仕様とコスト感

- 契約時に取るべき具体的な対策(保証制度や支払い方法)

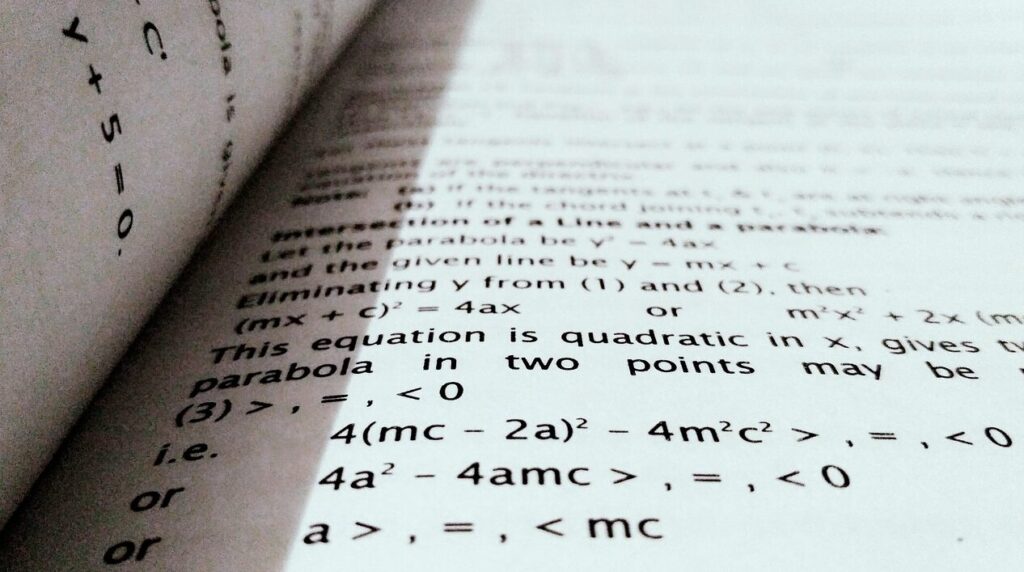

工務店の財務状況を確認するポイント

まず最初に私が実際に調べたMK工務店の財務データをもとに、施主の立場で気づいた点をまとめます。

財務状況の調べ方とChat GPTを使った分析のやり方についてはNoteの有料記事にまとめました。メインはコスパに優れたHMのWithdom建築設計についての記事になります。

本気で探すHM|Withdom建築設計への訪問|14の質問への回答と財務状況の分析|

今回は調べ方云々は省いて結論だけを持ってきました(※)。数字だけだと少し難しく見えますが、家づくりを任せる会社がどのような状態にあるのかを把握するのはとても大切です。

※分析といってもやり方は簡単で帝国データバンクで500円課金して得た工務店の財務情報をChatGPTに解析してもらうだけです😁

TDB企業サーチ| 株式会社 帝国データバンク[TDB]

売上規模

- 令和6年(2024年):1.36億円

- 令和5年(2023年):0.9億円

売上は増加していますが、全国順位は 10,247位/45,506社。

全体から見ると小規模な会社に入ります。

利益状況

- 直近2期連続で赤字

(▲9,986千円、▲10,096千円)

毎年1,000万円前後の赤字が続いており、資本を少しずつ減らしている可能性があります。

自己資本(純資産)

数値の詳細は公開されていませんでした。

ただ、資本金は 500万円と小さい規模で、赤字が続くと「債務超過(会社の持っている資産より借金が多い状態)」になっているリスクがあります。

従業員数

- 4名

かなり少人数のため、経営者の判断や資金繰りに強く依存している印象を受けました。

業種特性

木造建築工事業は、材料費や下請け業者への支払いを先に行い、施主からの入金は後になるケースが多い業種です。そのため、赤字が続くと資金繰りが苦しくなりやすい点があります。

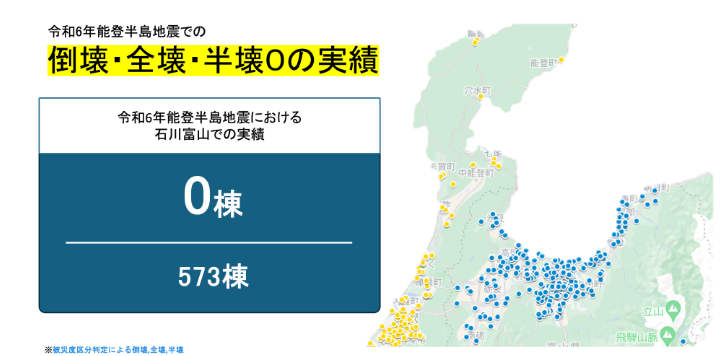

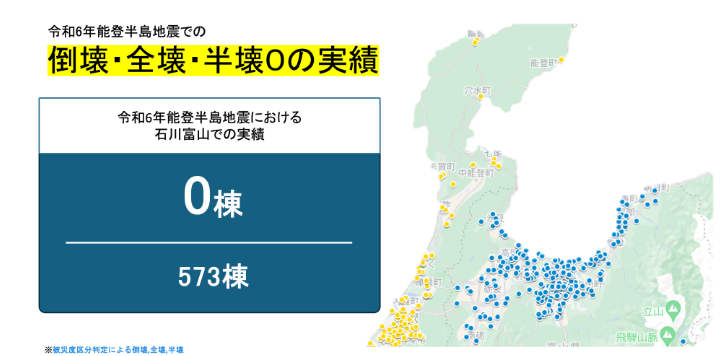

倒産リスクの見立て(施主として感じた点)

私が確認した限りでは、短期的なリスクはやや高いのではないかと感じました。

- 資本金が 500万円と小規模

- 2期連続で1,000万円規模の赤字

- 自己資本がマイナスに転落している可能性

- 売上は伸びているが利益が出ていないため、借入金に依存していると推測される

今後の判断材料として確認したいこと

契約を検討するなら、以下の点を追加で確認した方が安心だと思います。

- 債務超過かどうか(純資産の金額を確認)

- 完成保証制度に加入しているか(施主側のリスクを減らす仕組み)

Chat GPTの結論としては、MK工務店は「小規模でリスクが高めに見える」という事でした😨

契約を進めるにあたっては、前払い金の扱いや工事保証の有無、完成保証制度の加入状況をしっかり確認することが大事だと感じています。

MK工務店の現状を整理

次に、上記の不安要素について直接MK工務店に問い合わせてみました。

非常にセンシティブな内容でしたが社長は「隠してもしょうがないから!」という事でお話ししてくれました🙂

MK工務店のポジティブな要素

- 事業の引き継ぎ

2023年10月にオーナーから事業を買い取り、現代表の主導で運営。表面的には「平常運転」に移行できているように感じました。 - 売上の増加

2025年2月の決算に関して、代表本人から「回復している」との説明がありました。実際、売上は 1.36億円まで増加しています。 - 受注残の確保

今期は年間5棟分の受注がすでにあり、来期も3棟が確定、さらに2棟が検討中とのことでした。受注残がある点は安心材料のひとつだと感じます。

昨年は6棟目まで受注したとの事でしたが現場のキャパを越えそうだったので5棟/年で制限をかけているとの事で、この棟数で利益が確保できているのも良い経営だと思いました。 - フォロー体制の整備

「〇〇の会(工務店の団体)」に加入し、アフターフォロー体制を整えているとの事。

MK工務店が倒産してもこの団体(全国拡大中)の工務店がアフターフォローを引く次ぐ仕組みとの事でした。この点は大手HMでもない仕組みだと思いました😄

MK工務店のネガティブな要素

出典:特徴・商品概要|住宅完成保証制度|住宅保証機構株式会社

- 完成保証制度に未加入

完成保証制度を利用するには、厳しい財務チェックがあります。

たとえば「3年連続の黒字経営」といった実績がなければ加入できません。

また、仮に加入できたとしても、保証額は建築費の20%または一定の上限までと決まっています。つまり、万が一のときに全額が戻ってくるわけではなく、この仕組み自体に限界があると言えます。

完成保証制度に加入するのも一つの選択肢ですが、同時に契約時の支払い割合にも目を向けることが大切です。

たとえば「契約時に50%支払い」というように初めから大きな割合が設定されている場合は、交渉して割合を下げておくと安心につながります。

MK工務店はこの割合に関しては後述しますが妥当でした🙂 - 財務面の不安

帝国データバンク(TDB)の決算データでは、直近2期連続で約1,000万円の赤字。資本金は500万円なので、すでに「債務超過(資産より借金が多い状態)」に陥っている可能性があります😥 - 人員体制の小ささ

従業員は4名と少人数。経営者の判断や資金繰りに大きく依存している印象を受けました。

施主として考えたリスクと対策

私自身が考えたリスクと、それに対する備え方を整理します。

想定されるリスク

- 財務基盤が弱いため、大手に比べて倒産リスクが相対的に高い

- 完成保証がないため、工事途中で倒産した場合に過払い金が戻らない可能性がある

想定される対策

- 支払い条件の交渉

着工金や中間金をできるだけ減らし、引渡し時に残金を多めに設定するよう交渉を検討しました。

例:着工10%・上棟20%・中間20%・残金50% - 保証制度の確認

「〇〇の会」の制度がどこまで金銭的リスクをカバーするのかを確認。

判断材料としての補足

社長は「会社は回復している」と説明を受けました。ただし、帝国データバンクの最新データでは大きな赤字が続いています😱

この「本人の説明」と「公表データ」の間にギャップがあるため、最終的には直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)を直接確認するのが一番確実だと感じましたがこればかりは今確認はできないので、決算の時期に確認するしかなさそうです。

ここまでの印象として、MK工務店は情報を誠実に開示している点は評価できますが、財務基盤の弱さや完成保証未加入は施主にとってリスクが大きいと感じています。

契約を考えるなら、支払い条件の見直し・直近決算書の確認・保証制度の有効性確認は必須だと思いました😤

工務店との支払スケジュールと交渉のポイント

家づくりを進めるうえで、多くの人が不安に感じるのが「工務店への支払いタイミング」です。

契約金・着工金・中間金・完成金といった形で区切って支払うのが一般的ですが、実はその割合は会社ごとに異なります。

大切なのは、施主(家を建てる側)の安全性と工務店の資金繰りの両方を考えたバランスになっているかどうかです。私はこの点が気になり、実際に工務店と打ち合わせをして確認しました。

MK工務店の支払スケジュール

私が話を聞いたMK工務店の例は次のとおりです。

- 契約時:50万円

- 着工時:30%

- 上棟時:30%

- 完成時:40%

この配分だと、着工時にまとまったお金が必要になりますが、最後の完成時にもしっかり支払いが残るため、施主側としても安心感があります😀

ちなみにこの配分は多くのHM、工務店が提示する最も一般的な配分だと個人的には思っています。MK工務店の場合は契約時の50万円という額が良心的だと思いました。

普通はここで5-10%位は請求されると思っています。

一般的な工事費の内訳との違い

この支払配分の妥当性を確認してみます。

一般的な新築住宅の実際の工事費の内訳は以下のような割合であることが多いです。

- 着工時:10%

- 上棟時:30%

- 完成時:60%

一見するとこの分配で良いのでは?と思えますが、実際の工事の流れを考えるとそうとも限りません。

なぜなら、着工時点ですでに上棟に必要な材料を発注しているからです。たとえば木材や窓、断熱材など、工事の序盤で仕入れておく必要があります。

実際には、各スケジュールの約20%程度は前倒しでお金が動いていると考えると、MK工務店の提示している割合は理にかなっていると感じました😀

ただし、大容量の蓄電池や太陽光を搭載する場合は完成時の実際の工事費が70%になる等もありますので、導入する設備によって割合は変化すると思った方が良さそうです。

「実際の工事費の=正解」ではなく、実際の工事費用の動きを理解したうえで支払い割合の交渉をすることが大切です。

地盤改良費の扱い

地盤調査の結果によっては、改良工事が必要になり、100万円以上かかることもあります。

その場合、MK工務店では着工時の30%に含めるのが難しいため、前払いで別途支払うケースがあると説明を受けました。

そんなにギリギリの割合で支払スケジュールを組んでいるとは。。。支払い割合の妥当性もどうやらあったようです😮

こういった割合の調整は実際に経験してみて初めて知ったポイントです。見積り時には「地盤改良費はどのタイミングで支払うのか?」を必ず確認しておくのが安心です。

工務店の社長いわく、上棟時には資金に少し余裕があるとのことでした。

M工務店への質問内容と回答まとめ

いつもの「工務店選びのための14の質問集」を実際にMK工務店へ質問をぶつけましたのでその回答をまとめます。さらに今回は 地盤調査やコストに関する追加質問 もしています。

この項目では、メールでのやりとりや初回打ち合わせで確認できた内容を整理しました。高性能住宅を手掛ける工務店の回答例として参考になるかと思います。

性能についての質問

① BELS(省エネ性能評価)は標準で取得されますか?

標準との事でした。

長期優良住宅も標準でした。

補足: BELSとは、省エネ性能を星マークで評価する第三者認定制度です。

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)について | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

② 温熱・日当たり・換気・耐震・結露などのシミュレーション

温熱、電気代、明るさ(日当たり)、換気、耐震、結露などのシミュレーションは標準でしょうか?

簡易的なシミュレーションのみ対応可能との事でした。具体的には以下の通りです。

- 日射:サンサンベイヤー(アプリ)で太陽角度を見て軒の出を検討

ホームズ君を今後導入予定 - 温熱計算:エクセルベースで実施

- 耐震:構造計算後、メーカーから資料提供あり

- 空調:空調設計シートで検討

- 結露:辻さん考案(有名な方)のエクセルベースで計算(条件が厳しい)WUFIは未導入

補足

- WUFI:ドイツ発の詳細な結露解析ソフト。条件付けが甘いと合格する問題もある。

- サンサンベイヤー:太陽の動きを可視化できるアプリ。日射遮蔽の検討に便利。

③ 年間冷暖房負荷 30kWh/㎡ 程度の住宅への対応は可能でしょうか?

おおむね可能との事でした。

- G3レベル(断熱等級7相当)の建物を手がけてきており、現状もG3前後が標準仕様。

G3水準とは、国の断熱基準を大きく超える高断熱住宅の指標。冷暖房負荷が小さく、光熱費を抑えやすい住宅です。断熱等級7と同じ性能。

このクラスを標準仕様としている事に驚きです😮

④ 耐震等級3(許容応力度計算)は標準仕様でしょうか?

標準で対応可能との事でした。

耐震等級3は、現行の最高等級。

地震に強い家を目指すなら必須条件といえます。

Evoltz制振ダンパー(地震の揺れを吸収する部材)も採用

勝手なイメージですが高性能住宅を手掛ける工務店はEvoltzを使う傾向があると感じています😁

出典:木造住宅向け制振ダンパー・制振(耐震)装置ならevoltz(エヴォルツ )

⑤ 省令準耐火構造について

20~30万円程度のオプションになりますとの事でした。

省令準耐火構造とは、火災保険料の割引対象になる耐火性能を満たした仕様。コストはかかりますが、長期的には保険料の節約につながる可能性があります。

この金額だったら10~20年位で火災保険の元が取れるのではないかと思います😊

施工についての確認ポイント

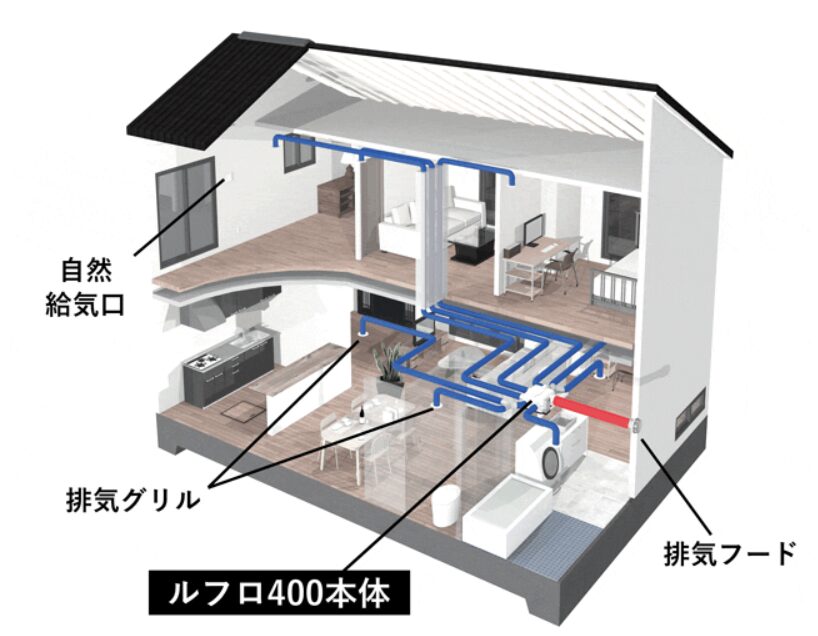

⑥ 床下エアコンや小屋裏エアコンの採用は可能か?

床下エアコンは推奨、小屋裏エアコンはプランによるとの回答でした。

床下エアコンを導入する場合は「基礎内全面断熱」が推奨との事でした。断熱材が無いと基礎が熱を吸収してしまうため、十分な性能を発揮できないからとの事。

基礎内全面断熱の採否は分かれるところですが、私は暖気(電気代)が基礎のコンクリートに吸収されていると考え続けてしまうタイプの人間です😁

精神衛生上よくないのでたとえ断熱材の追加する事で電気代の元が取れなくても採用したいと考えています。実際、元を取るのに50年必要とか25年で回収できるとか諸説あります。

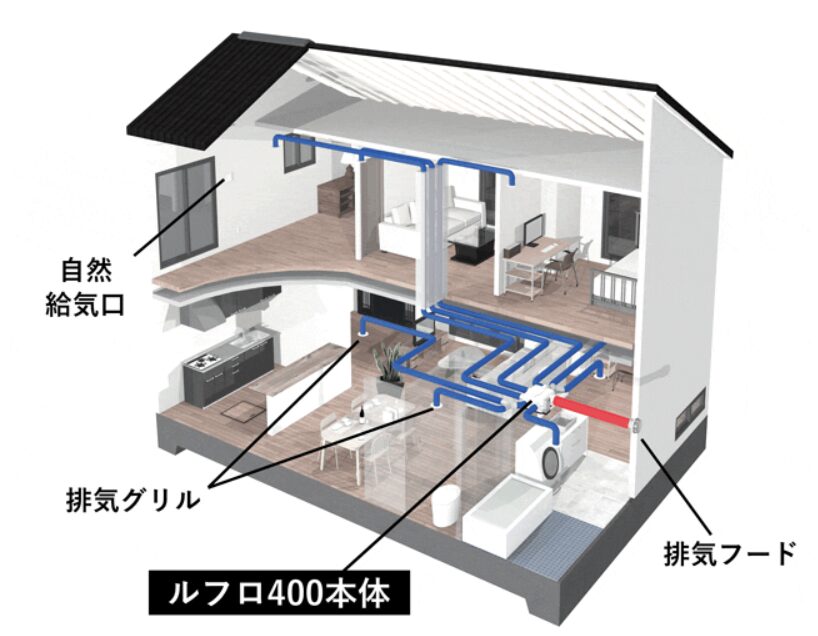

また、換気システムに関しては、床下エアコンと相性が良いとされている第一種換気(熱交換型)の澄家を推奨されました。

ただし現状では、採用率が高いのは価格の安い第三種換気のルフロとのことです。価格差は調べたところ30万位でした。

出典:第3種ダクト式24時間換気システム『ルフロ400』|日本住環境株式会社

いずれにしてもダクトを使って目的の換気量を達成させることが重要との事でした。一般的なダクトレスの第三種換気ではプロペラファンの力が弱く外で風が吹いただけで空気が逆流してしまい換気が出来ないのでお勧めしないとの事。

ちなみに澄家は全館の空調を一括で調整する仕組みで、部屋ごとの温度調整はできないとの事でした。

また、以前にお客さんの要望でパナソニックの上下分離タイプの第一種換気を導入した経験もあるそうですが、風量が強弱しかなく、音が大きいためあまり良さを感じなかったそうです。

第一種換気?第三種換気?どっち?

そもそも第一種換気はフィルター掃除が必須であり、長期的にそれを続けられる方にのみおすすめしているとの事でした。

正直なところ、私は車の洗車すらほとんどしないタイプなので、「そんな自分がこの換気システムを選ぶのは間違っているのでは?」と不安になることがあります😫

ただ一方で、私にとって重要なのは温度よりも湿気対策です。

特に梅雨の時期に外の湿気をそのまま取り込んでしまう第3種換気は、室内がジメジメしやすく、除湿の手間がかかるのが気になる点だと思っています😣

第一種換気は除湿の手間や加湿の手間も減るのでこの点においては楽が出来そうです。

⑦ 基礎断熱の場合の気流止めはどうなるか?

基礎断熱を採用した場合、気流止めは外周部のみになりますとの事でした。

壁内部は空気が移動する空間として残るため、居住空間以外の壁内に暖気、冷気を送る事になりそうです。本当は気流止めがほしいですが基礎断熱を採用されているところはほとんどこの考えの様でしたので問題は無さそうです。

費用についての確認ポイント

⑧ 契約前に概算費用を提示してもらえるか?

契約前でも、仕様や建物規模をもとに概算費用を提示してもらうことは可能とのことでした。

また、契約後に追加で発生する費用については、大きく分けて2種類あると説明がありました。

- 土地に由来するもの

- 地盤改良、擁壁、土工事、水道工事など

- 30万円程度で済む場合もあれば、崖条例の対策を含めて180万円かかった例もありました。

- 仕様に由来するもの

- キッチンなどの住宅設備で+100万円程度かかる人もいる

- 太陽光発電はおおむね150~180万円程度

このように、土地条件と仕様選定で大きな差が出る傾向がある様でした。

以前ブログで紹介したような資料を事前に用意しておくと、想定外の予算オーバーを防ぐことができます。

特に 資料②・③ は重要で、さらに可能であれば 選びたい設備リスト(例:キッチンや浴室、太陽光発電や蓄電池の容量など)の3つをまとめておくと良いでしょう。

こうした準備があると、工務店側も精度の高い概算見積もりを出しやすくなります。

せっかく打ち合わせを重ねて仕様を一生懸命決めても、予算が300万円もオーバーしてしまい、結局ハウスメーカーを変更せざるを得ない…そんな事態になると、また一からやり直しになってしまいます😥

⑨ 最終的な積算内容を数字で説明してもらえるか?

「ある程度は可能」という回答でした。

ちょっと気になる回答ではありますが、最近は自分の経験値からこの性能、設備等でこの価格は妥当、高い、安いの判断が出来るようにはなってしまいました😅

要望への対応についての確認ポイント

⑩ 施主施工や施主支給は可能か?

性能や構造に支障がない範囲であれば、施主施工や施主支給は可能とのことでした。

ただし工務店の保証範囲から外れる可能性があるため、事前に確認する必要があります。一般的な回答かと思いました。

⑪ 建物と一体化した外構計画は提案してもらえるか?

建物とセットでの外構提案は可能とのことです。

ただし、コストパフォーマンスを考えると施主側で直接外構業者を選んだほうが安く済むケースもあるそうです。

一方で、外構業者を施主が直接手配した場合にはトラブルが起きやすいことも指摘されていました。工務店側では外構業者の紹介はあまり行っていないそうです。

外構工事を行うタイミングとしては、建物の引き渡し直後から着手する流れになります。配置図が完成した段階で外構業者に入ってもらうのが一般的とのことでした。

⑫ 標準仕様や設備の変更はできる?

内装・外装材、設備、工法などを自分好みに変更できるかを確認しました。

私の要望としては、以下のような仕様をイメージしていました。

- SGLガルバリウム外壁

- 珪藻土の内装仕上げ

- タカラスタンダードの設備

- AIKO製ソーラーパネル+SRNE製ハイブリッドインバーター

- 土台にACQ処理材やヒバ材

- ウルト社製の各種シート・パッキン

- YKK430サッシ

- パナソニック製「エクリア」(第一種換気システム)

回答としては「ある程度は対応可能」とのことでした。ただし、一部(↑の例で行くとエクリア)は指定どおりでなく「近いものの提案」になるケースもあるそうです。

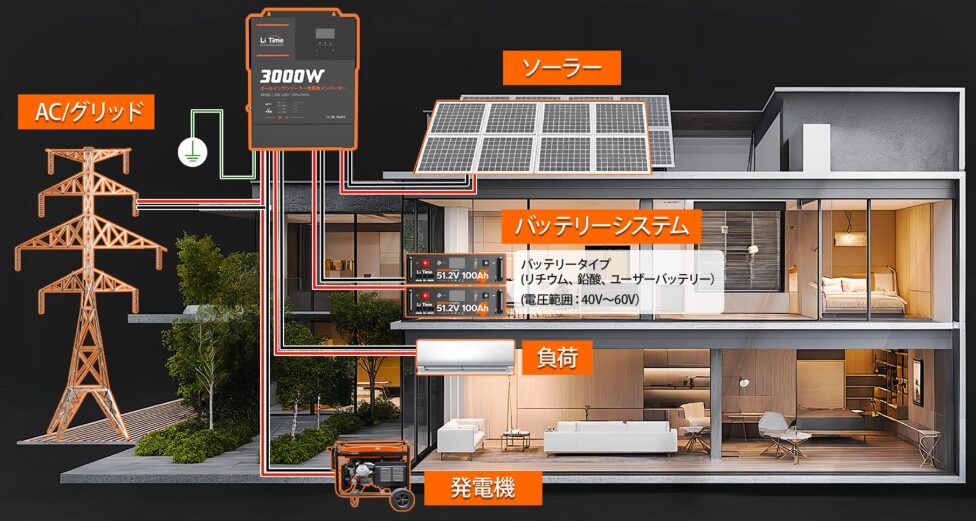

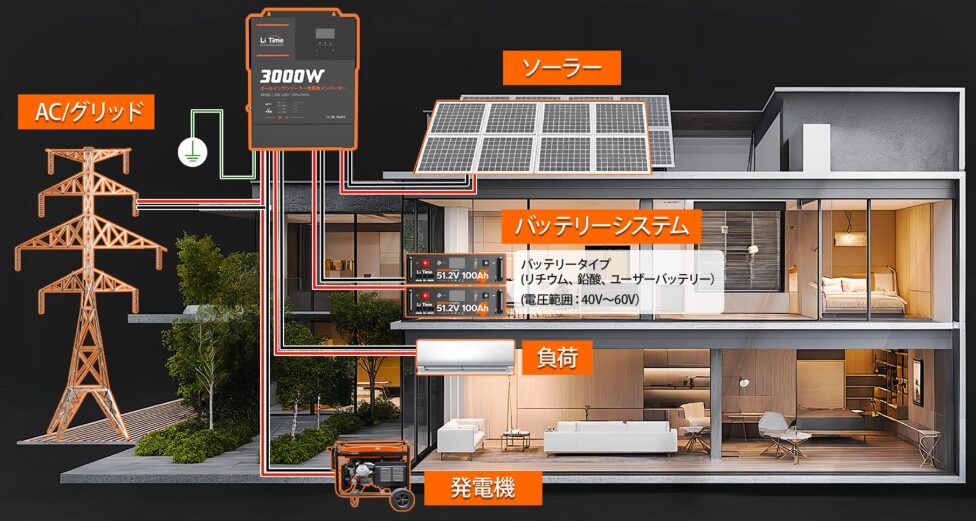

⑭ 蓄電池システムについての確認

私は格安の蓄電池+インバーターシステムに売電用パワコンをつなげたいと考えていました。格安で電気代0円生活を実現できるシステムだと思っています😀

例えば以下のようなものです。

出典:LiTime 48V 3000W ハイブリッド インバーター – LiTime-JP

上の絵にはパワコンはありませんがイメージとしては、蓄電池が満充電になったらインバーターからパワコンに切り替わり売電出来るという仕組みです。

この点については「電気工事業者やソーラー業者とも相談になるが、可能だと思う」との回答でした。提携している電気屋にも確認済みで「やったことはある」というレベルの回答とのことです。

⑮ 第三者機関によるインスペクションは受け入れ可能?

建物を第三者機関に診断してもらう「住宅インスペクション」について確認しました。

回答は「大丈夫です」とのこと。

※インスペクション…建物の劣化や施工不良の有無を、専門家がチェックするサービス。施主側が依頼しても受け入れてくれるかどうかは工務店によって差があります。

⑯ 断熱材の種類や厚みの要望は反映できる?

断熱性能についても、どの程度まで確保できるのか確認しました。

具体的には、次のような仕様が実現可能かどうかを質問しました。

私の想定した構成

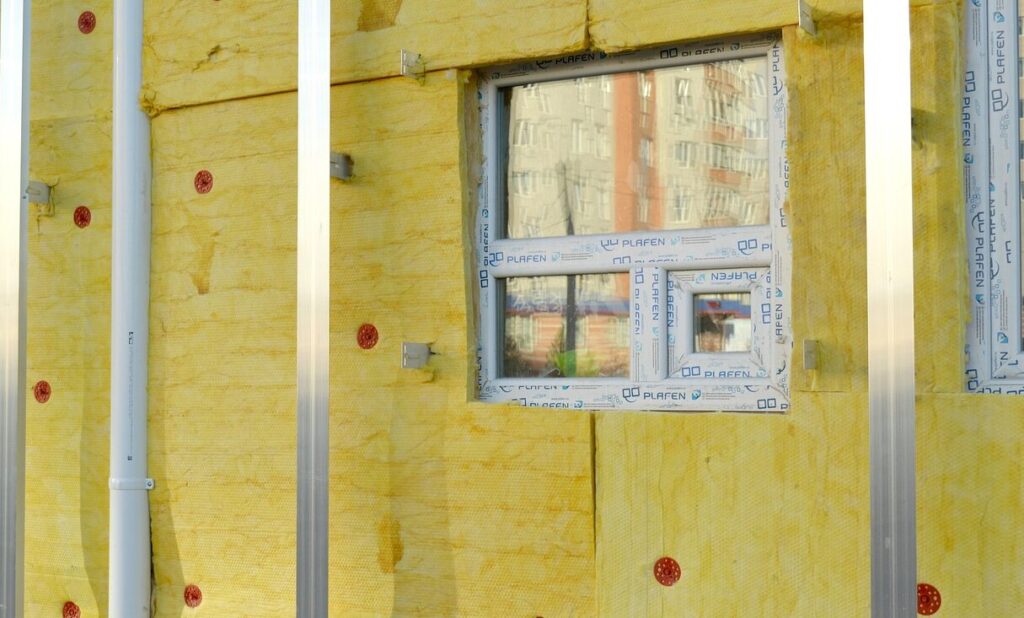

- 壁:ネオマフォーム50mm程度の付加断熱+グラスウールの充填断熱

(外壁はガルバ想定) - 基礎:外周部は壁と同性能の断熱+底板も全面断熱(L字部分は標準)

- 屋根:壁の約2倍の断熱性能

子どもの頃にゲームの「勇者の最強装備」を考えるのが好きだった私。今でもその感覚で「最強の断熱材構成」をイメージするのが楽しいです😊

ただし以前、別の工務店の社長から「外壁とセットで防火の大臣認定が取れていないと使えない場合がある」とご指摘いただいた経験があり、それ以来あまり極端な妄想プランを出すのは控えるようになりました😶

回答では、標準仕様が以下のとおりだそうです。

私にとってはほとんど理想の仕様でした😮

工務店の標準構成

- 壁:付加断熱ネオマフォーム45mm+充填断熱グラスウール105mm

(クロス胴縁のガルバ外壁仕上げ) - 基礎:外側オプティフォーム50mm+内側スタイロフォーム100mm

※底板の断熱は「床下エアコンの有無」によって全面か一部かを調整 - 屋根:桁上断熱 XPSボード(押出法ポリスチレンフォーム)105mm

グラスウール 105mm × 2層(合計210mm)

施工に関する工夫

断熱材のネオマフォームの施工一つをとってもこだわりを語ってくれました。

- 外断熱のネオマフォームは水に弱いため、小口にテープを貼って劣化を防止

- ネオマは基礎部分には使わない

(基礎から出る水分に弱い、基礎下にもぐる際に足をつくと変形が戻らない為) - 外断熱のネオマは以前は木材で固定していたが「熱橋(熱が逃げる経路)」が大きくなるため、現在はビス止めに変更

このように、断熱材の種類も適材適所で変えつつ、最新の構成でアップデートを繰り返しながら家づくりをしているという印象でした😄

社長はとても勉強熱心な方で、日本各地で開かれる勉強会にも積極的に参加されているそうです。

さらに、工務店仲間で作られている「〇〇の会」でも定期的に勉強会を実施し、常に最新の知識を取り入れているとのことでした。

知識のアップデートとは無縁の工務店もあるので注意が必要だと思います😥

⑰ 地盤調査にセカンドオピニオンは可能?

地盤調査は、ジャパンホームシールドで対応しているとのことでした。

【JHS】ジャパンホームシールド株式会社

加えて、地盤調査結果のセカンドオピニオンも可能で、「地盤ネット」など別会社に調査を依頼することもできるそうです。地盤ネットの地盤カルテは無料なので作ってみると面白いですよ。

出典:地盤ネット株式会社

一般的には施工と判定の会社が同じ会社だと不要な地盤改良費用を請求されると言われています。

ただ、地盤のセカンドオピニオンはJIS基準を前面に出すだけなのであまりやっても意味はないとの事で社長はセカンドオピニオンに対しては後ろ向きの様でした。

ただ複数の意見を比較することで、不要な改良工事を避けたり、より安心できる工法を選べる可能性はあると私は考えています。

私も地盤改良をしない判定を望みますが個人的には5社にセカンドオピニオンを出して1社でも地盤改良必要の判定が出たら地盤改良しないといけないものだとは思っています😣

判定を覆すことは難しいと思いますし、モヤモヤしたまま上物を建てるのは精神衛生上よくはありません😥

次に地盤改良工法についても説明がありました。

- 砕石パイル工法:環境に優しいが、剪断力(横からの力)には弱い

- 環境パイル(木杭):耐久性が高く、100年持つとされる

どちらも土地の価値を下げない工法です。

建物を壊す際に地盤改良で鋼管杭を入れている場合、それを抜いたり、セメントで固めている場合はそのガラを取る費用がかかる為、土地の価値は撤去する費用分だけ下がります。

一方、砂利や木は自然に変えるものなので撤去の必要はありません😀

家づくりの予算感と断熱等級について

私達の家づくりの予算は、坪単価107万円程度を想定しています。

この金額には 太陽光13kW、蓄電池14kWh を含んでいます。

一条工務店のグランスマートが予算のターゲットです。

ただし、以下の費用は含んでいません。

- 外構工事(庭や駐車場など)

- 地盤改良工事

- 銀行手数料や登記関連費用

つまり、建物に直接関わる諸経費を含めた「建物の坪単価」と考えていただくのが近いと思います。

ちなみに建築予定地はすでに契約申し込み済みで、場所も決まっています。

断熱等級7は現実的か?

私は断熱等級7を検討していますが、MK工務店からは「蓄電池を含めると予算的に厳しいかもしれない」とアドバイスを受けました。

もしくは、断熱等級6.5程度(地域補正G3程度)なら可能かもしれないという事でした。

断熱等級7を目指す場合、私の地域では坪単価130万円以上になる工務店が多いです(先ほどの条件と同じで外構や地盤改良、銀行・登記費用を除く)。

断熱性能の具体的な数値

工務店からは、自社が施工した過去の実績としてこんな話を聞きました。

- 付加断熱仕様で Ua値0.32 が、窓を個別に温熱計算したら 0.28 まで下がったことがある

- 最終的には 0.26前後 になり、結果的に等級7の水準となった

(※Ua値=外皮平均熱貫流率のこと。建物全体の断熱性能を表す数値で、低いほど性能が高い)

あまり、数字遊びでUa値を下げる事には興味が無く「断熱材を必要な分だけ使ったら、自然と等級7ぐらいになった」というスタイルの様でした。

また、Ua値には以下のような特徴もあるそうです。

- 大手ハウスメーカーは計算方法を工夫してUa値を下げているケースもある

- 基礎断熱の場合、外壁の面積として扱うため、計算上は少し不利になる

確かにHMの断熱仕様を見た時、その仕様で断熱等級7なの?といった疑問を持ったことがあります。前提条件を確認すると窓が最小限といったからくりがあるのかもしれません。

当然、真っ当なHMが多数だと思いますので話半分に聞いておきました😅

断熱への信頼感

工務店の担当者は「断熱は裏切らない」と話していました😀

つまり、しっかり断熱材を入れれば、省エネで快適な住宅になるということです。

私自身も、省エネや快適性のために断熱性能は重視しています。数字の比較だけでなく、どのように施工されるべきなのかも今後は勉強していきたいと思います。

余談:建物一体の車庫について

ちょっとした余談ですが、建物と一体になったパイプ車庫の価格について質問したところ、

「坪単価のおよそ半分くらい」と推定できるとのことでした。

車庫…欲しい😁

でも100万位か…予算が…😥

今回のチェックリスト

今回の確認項目です。

必要なところを抜粋して使ってみて下さい。

財務状況の確認(倒産リスク確認)

□ 帝国データバンクで500円課金して得た情報をChatGPTに解析してもらったか?

支払い条件・資金管理

□ 支払いスケジュール(契約時・着工・上棟・中間・引渡)を明示してもらえますか?

□ 地盤改良など突発費用が発生した場合、支払のタイミングはどうなりますか?

□ 支払い割合(例:着工10%・上棟20%・中間20%・残金50%など)について交渉の余地はありますか?

性能・認証・シミュレーション

□ BELS等の第三者省エネ評価は標準で取得されますか?

□ 温熱・日射・結露・換気・耐震のシミュレーション方法は?

□ 年間冷暖房負荷(kWh/㎡)の目標値を示せますか?

□ 許容応力度計算による耐震等級3の対応は標準ですか?

□ 省令準耐火構造は標準対応か、オプションの場合は費用を明示できますか?

施工・換気・空調に関する確認

□ 床下エアコン・小屋裏エアコンの適用可否と推奨条件(基礎内全面断熱など)はあるか?

□ 採用する換気方式(第1種・第3種等)と機種(例:澄家、ルフロ、エクリア)

□ 基礎断熱を採用した際の壁内気流止めはされているか?

標準仕様と変更(資材・設備)

□ 標準仕様(内装・外装・設備・工法)の具体的内容は?

□ 標準外使用(SGLガルバ、珪藻土、YKK430サッシ、タカラ設備等)の採用可能か?

□ 断熱材の種類・厚み(ネオマ、グラスウール等)や種類は変更可能?

地盤調査・改良

□ 地盤改良工法は選べますか?(砕石パイル・環境パイル等)

□ 地盤に関してセカンドオピニオン(他社調査)を依頼できますか?

太陽光・蓄電・電気系の確認

□ 他社製の格安蓄電池や既存機器との接続可否(インバーター接続等)を技術的に検討可能?

保証・インスペクション・完成保証

□ 住宅瑕疵保険(10年等)や完成保証(JIO等)に加入していますか?

□ 第三者機関によるインスペクション(建設性能評価・住宅診断)を受け入れてもらえますか?

□ 引渡し後の保証(設備・構造)の期間と対応窓口を明確にできますか?

□ アフターフォロー体制がある場合、その金銭的な支援範囲を教えてもらえますか?

□ 工事途中で会社が継続できない場合の引継ぎ手順と費用負担はどうなりますか?

見積・追加費用の把握

□ 見積書の内訳(材料・人件費・諸経費)を詳細に提示してもらえますか?

□ 契約後に発生しやすい追加費用(地盤、設備変更、役所対応等)の過去事例を示してもらえますか?

□ 見積単価の根拠(材料見積・請求書等)を提示できますか?

外構・引継ぎ・竣工後対応

□ 外構を建物と一体で提案してもらえますか?複数案のコスト比較は可能ですか?

□ 外構着手スケジュールを提示できますか?

□ 竣工後の定期点検(半年・1年・10年等)のスケジュールと内容を示してもらえますか?

最後に

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。

今回の工務店訪問は、社長と私の考えがしっかりかみ合い、とても楽しい時間になりました😀

こういった相性は今後の付き合いが長くなる分とても大切だと思います。

私の場合、やはり工務店での建築が向いているのだと再認識しました。

ただ、性能や建材の話は妻には少し退屈だったようで…。子どもたちは普段は外出禁止のSwitchで夢中になって遊んいたので助かりました。コントローラーが2人分あって本当によかったです。

ここまでお読みいただいたあなたは、すでに家づくりの大切な知識をしっかり吸収できていると思います。ぜひ今日の内容を参考に、ご自身の工務店選びや仕様検討に役立ててみてください。

今後も役に立つ情報を発信していきますのでブラウザのお気に入り登録よろしくお願いします😀

追記:Note有料記事を作りました。

一条工務店にご興味がある方は覗いてみて下さい😀

Withdom建築設計についても坪単価、財務状況、性能、建材に関する事をまとめましたのでこちらもよろしくお願いします😄

本気で探すHM|Withdom建築設計への訪問|14の質問への回答と財務状況の分析