こんにちは!

今日は工務店との打ち合わせ4回目です。

打合せ4回目ってこんな感じか~位の空気感が伝わればよいかと思います😀

とはいえ明確な目的をもって打ち合わせに挑みました😤

打ち合わせは毎回2時間超。それでも時間が足りないくらい楽しい!

今回の打ち合わせ時間も、気づけば2時間を優に超えていました。毎回そうなんですが、話していると本当に時間があっという間に過ぎていきます。

とはいえ、今回は図面や模型など“モノ”を見ながらの話し合いではなかったため、妻は途中からちょっと眠そうな様子😴

議事録をPCで取ってくれていたのですが、後半の内容は明らかに誤字・脱字が多め😅……これはもう、半分寝てたと言ってもいいでしょう。

本日の打ち合わせの目的は、この2つ!

さて、今回の打ち合わせの目的は2つあります。

① 候補地の土地について、建築可能な規模とコストの確認

② 土地申込み後のスケジュール確認の段取りの相談

この2つをしっかり詰めることが、今日のゴールです。

① 候補地の土地について、建築可能な規模の確認

まず、現在検討中の土地について、建築面積を算出していただきました。

この土地の容積率から計算すると、最大で33.75坪の家が建てられるとのこと。

この限られた面積のなかに、自分たちの希望を詰め込んでいくことになります😊

自分の希望として挙げていたのは、

- トレーニングルーム(ホームジム)

- 書斎

- セカンドリビング

私の希望はここに入るのだろうか。。。いや、何とか設計士様に入れてもらおう(他力本願😋)

要望資料はフルセットで共有済み!

前回の記事の通りこちらの要望する間取りや性能に関する↓の資料はすでに共有済みです。

- 資料① 基本情報

- 資料② 求める住宅性能

- 資料③ 求める部屋とサイズ感

- 資料④ 持ち物リスト

- 資料⑤ 要望リスト

- 資料⑥ 現住まいの間取り

- 資料⑦ 現住まいの不満・満足点

- 資料⑧ 行動リスト

さらに、今回は

- 資料⑨ 欲しい設備、建材一覧

- 資料⑩ ピンタレストで集めた画像集

を共有しました。

資料⑨は設備などをエクセルでリスト化したものです。

資料⑩はピンタレストの画像をパワポで整理したものです。

俺マイベストな外観、玄関、リビング、キッチンなどがそれぞれ1枚にまとまっている大作です😤

↓はその一部のイメージです。

写真はそのまま使うと良くないと思いましたのでぼかしています。

これだけの材料が揃えば、きっと精度の高い見積もりが出るはず!

② 土地申込み後のスケジュール確認の段取りの相談

もう一つのテーマは、「土地申込み後の流れ」について。

一般的には、申込みから契約までがわずか1週間ほどです。

しかし現実には、その短期間で建築費用の見積もりまで出すのは不可能に近いです😥

そこで工務店から提案があったのが、

すでに建てたことのある住宅をベースに希望の規模・性能合わせでコストを試算する

という方法。

完璧な見積りとはいきませんが、「おおよその価格帯」はこれで把握できそうです😀

この方式で、土地+建物の総額を算出し、住宅ローンの本審査に進む予定となりました。

住宅ローンの仮審査は通過済み!

ちなみに、住宅ローンの仮審査はすでに通過済みです。

今回、見積りに合わせてローンの金額を変更し、同じ銀行で改めて本審査を申し込むことになります。

これまでは「いつか建てる家」というフワッとしたイメージでしたが、

土地が見えて、建築規模が決まって、コストが算出されて、ローンの段取りが進んで・・・

お金の話が進みだすと急に生々しくなってきますね😏

【番外編】役に立った情報まとめ

今回の打ち合わせの中で出てきた工務店の面白かった話(男ウケだと思います)を紹介。

自分への備忘録としてつらつら書いていきます。

見学会での疑問が解決!2階エアコンと換気口の仕組み

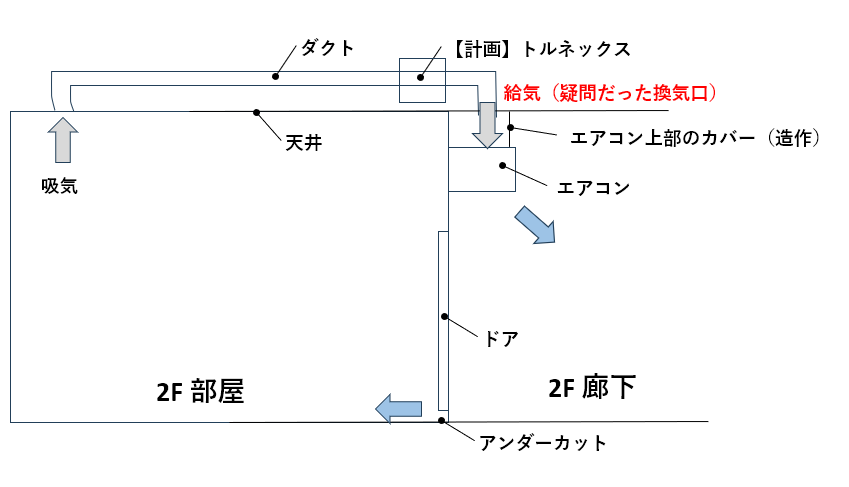

記事には書きませんでしたが前回の完成見学会で見かけた2階ホールに設置されているエアコンの上の換気口。なんでこんなところに?と質問しましたが別設計者の設計という事で明確な回答をもらっていませんでしたが今回の打ち合わせで謎が解けました。

給気の工夫

通常、エアコンは部屋の空気を循環させて冷暖房しますが、今回の計画では、エアコンの給気部分(空気を取り込む場所)に蓋(下の図の造作のカバー)をして例の換気口(下の図の朱書き部)から各部屋からダクトを通して空気をエアコンへ集めるという仕組みが採用されています。

ドアを閉めても空気はしっかり流れる

この仕組みで気になるのが「ドアを閉めたら空気の流れが止まってしまうのでは?」という点。そこも抜かりなく、各ドアには“アンダーカット”と呼ばれる下部の隙間が確保されており、空気が行き来できるように設計されているとのことでした。

このエアコンは主に夏に冷房として使うものなので各部屋で上がった暖気を吸気してエアコンから出る冷気をアンダーカット部分から部屋に送り込むという自然の原理を利用した合理的な設計だと思いました。

ちなみに冬は床下エアコンによって1Fからじんわり暖気が上がってくる設計となっています。

トルネックス導入で空気の質にも配慮

さらにダクトの途中に「トルネックス」という電子式の粉塵吸引機を図の位置に設置すれば、空気中の微細なホコリや花粉を除去できるそうです。花粉症の長男にとっては、まさに救世主のような機械。確かにお値段はそれなりにするそうですが、空調と空気清浄のダブル効果が得られるのは大きな魅力です。

あと本体を清掃するだけでフィルター交換がないのもコストがかからなくて良いですね。

ただ本体価格が高い・・・。30万位だったと思います。

小屋裏エアコンの簡易版のような面白さ

このエアコン+ダクトの仕組みは、いわゆる「小屋裏エアコン」方式を簡略化したような形だと思いました。複雑な施工が不要なぶん、コストやメンテナンスの面でも現実的で、非常にうまく設計されていると感じました。

小屋裏エアコンって当然ですが小屋裏を用意してファンや配管を1F、2Fで計画するのでコストがかかります。システム全体で100万位だと聞いたことがありますので、この簡易型の空調方法はとてもコスパが良いと思います。

南側の窓に効く!日射遮蔽対策の選択肢いろいろ

つづいての話題は、南側の窓から差し込む強い日射にどう対処するか?というテーマ。快適な室内環境を保つためにも、日射遮蔽はとても大切なポイントです。

ここ10年で夏のエアコンの電気代は2倍になっているそうです😅

日射遮蔽で電気代の節約を計画したいですね😀

パッシブハウスでは夏のエアコンの電気代は2025年現在で9000円/年、冬は1000円/年となっている様です。実測値なのでこれはもう夏を基準に設計をした方が良いのかもしれません🌞

アウターシェードは風に弱い?

日射遮蔽を考えたときにコストで選びたかったのは、布製のアウターシェード。手軽で見た目もすっきりしており、導入を考える方も多いアイテムですが、工務店さんからは意外な指摘がありました。

「風が吹くと、破れてしまうリスクがあります」

とのこと。確かに、わが地域の様に風の強いエリアでは耐久性に不安が残ります。家庭菜園でキュウリを育てても強風で葉っぱがすべて吹き飛ぶほどの地域です😥

これでは、毎年張り替える羽目になりそう…。

鉄壁の守り!ヴァレーマという選択肢

そこで紹介されたのが、“泣く子も黙る”と評判の高品質外付けブラインド「ヴァレーマ」。この製品は、ただの日射遮蔽ではなく、台風レベルの強風にも耐えられる強度と耐久性を備えているそうです。

外付けブラインドは窓の外側で日射をカットするため、室内に熱がこもりにくく、省エネ効果も抜群。しかも、ブラインドの角度調整によって日射を遮りつつ、視界や採光も確保できるというのがポイントです。

ただ、当然値段が高いです。

大きなサイズ(W2,700×H3,000mm)工事費込みで、参考価格は約36万円(税込)

ヴァレーマ導入によってエアコンの電気代は節約されますが、節約分で費用を回収する事は出来ないと言われています。この先10年の気温がさらに上昇したら回収できるかもしれません。そういったときに備えて電源だけは確保しておくのも良いかもしれません。

参考までに28坪平屋 Ua0.29の電気代を載せておきます。

冷房費 1500円(外付けブラインド)→2700円(内付けハニカムブラインド)

現状では高断熱住宅であれば南面に巨大な大窓でもない限りは、遮蔽部材は軽微なものでよいと思います

ブリイユBモデルという未来感あふれる製品も!

もうひとつの注目製品が「ブリイユB」。こちらは「オイレスCEO」社製のアウターブラインドで「文化シャッター」でも同じ商品が販売されています。

このブリイユBは、天気連動の自動開閉機能を搭載しており、晴れ・曇り・雨といった気象条件に合わせてブラインドを自動で調整可能。さらに驚いたのが、災害時の警報が発令された際に、自動で閉じる設定もできるという点です。未来ですねー😄

「実際に必要かは家庭による」と思いましたが、こうした未来感あふれるスマート設備が選べる時代になったというのは、本当にすごいことだと感じました。

オイレスECO株式会社は、製品の製造元であり、直接販売や施工を行っています。一方、文化シャッター株式会社は、オイレスECO株式会社から製品を仕入れ、独自のブランド名「ブリイユBモデル」として販売しています。つまり、両社は製品の供給元と販売元という関係にあります。

もしコスト優先でかつ信頼できる施工業者を自前で手配できるなら、オイレスECOからの直接購入を検討する価値があります。一方、施工後のトラブル対応や住宅全体との一貫管理を重視するなら、文化シヤッター経由が安心です。

こういった製品は太陽光パネルや蓄電池などにもある業務形態の様です。ご自身や工務店のスタンス、施工体制との相性を踏まえて選ぶのがベストです。。。と言いたいですが私は製造元からお買い得に購入したい派です💰

地盤改良、砕石パイル工法と“セカンドオピニオン”のすすめ

家づくりにおいて、ついつい後回しにされがちだけど、実はめちゃくちゃ大事なのが「地盤改良」。

工務店から教わった信頼できる地盤調査の進め方についてご紹介!

地盤改良って全然人気のないテーマですよね。

このテーマのYouTubeは恐ろしく再生数が低い。

でも、下手すると数百万円が簡単に飛んでいくようなテーマだと思います。

砕石パイル工法とは?セメントや鋼管を使わない選択肢

今回、工務店からすすめられたのは、砕石パイル工法という地盤改良。

あまり聞き慣れない方も多いと思いますが、これは環境や将来の土地価値を考える上で、非常に魅力的な工法です。

砂利で「支える」から、土地を汚さない

砕石パイル工法とは、簡単に言うと「柱状に掘った穴の中に砕石(砂利)を詰め込んで、建物の荷重を支える方法」です。

一般的な柱状改良では、掘った穴にセメントミルクを注入して固めるのが主流ですが、この工法では砕石だけを使います。そのため、土地の価値を下げないという大きなメリットがあります。

詳細は後述します。

掘削は浅くてOK!コストと工期にもやさしい

通常の地盤改良工法では、5メートル以上の深さまで地中を掘ることも珍しくありません。しかし、砕石パイル工法の場合、砕石を大量に投入できるように直径を大きく取るため、同じ地耐力を得るためには深さは3メートル程度で済むとのこと。

これにより、掘削作業が簡素化され、工期の短縮や費用の圧縮につながるというのもポイント。

費用は延床32坪の2階建てで66万円とのことで、地盤改良としては比較的リーズナブルです。

土地の“価値”を下げないことが最大のメリット

私がこの工法に惹かれた最大の理由は、先に述べた通り「土地の将来的な資産価値を下げない」という点です。

セメントや鋼管がもたらす将来の“負債”

一般的な柱状改良では、セメントを大量に地中へ注入するため、いざ建物を解体・売却する際に「セメントの固まり(通称:ガラ)」が地中に残ってしまうという問題があります。

また、鋼管杭(鋼の柱)を使った場合は、後から抜くために導入時よりも高額な撤去費用がかかることも。

これらはどちらも、土地の価値に悪影響を及ぼす要因となり得ます😥

砕石パイルなら撤去不要。土地は“自然な状態”に戻る

その点、砕石パイル工法では使用する素材が“ただの石”なので、撤去する必要がありません。

むしろ、そのままでも自然に還る素材なので、土地は将来的にも“手を加えられていない自然な状態”として評価されやすくなります。

地盤改良は“ない方がいい”のが本音

本音を言えば、そもそも地盤改良が必要ない土地が一番です。

なぜなら、地盤改良には数十万円〜数百万円の費用がかかるうえ、施工内容によっては将来的に土地価値に影響することもあるからです。

もし数百万円規模になっていたら、その後の楽しい家づくりが一気に「予算との戦い」になると思います。私の知り合いが地盤改良で鋼管杭を打って300万という人がいたので本当に気を付けないといけない問題だと思います。って気を付けるって何を?は↓に工務店の対策を紹介します。

地盤調査と地盤改良の“グレーな関係”に注意

地盤調査と改良工事の“関係性”には注意が必要ですので紹介します。

それは調査会社と改良会社が同じだと工事を“誘導”される可能性があるという事です。

工務店から聞いた話では、地盤調査会社と地盤改良会社が同じグループの場合、必要以上に工事をすすめられるケースがあるとのこと。

つまり、「この地盤は危険です」と判定し、自社で高額な地盤改良工事を請け負う…という利益相反のような構造が生まれてしまうことがあります。

なんか住宅関連の業者ってこんなフローで消費者を騙しがちですよね😥

騙されないような対策手段が↓の手法で会社を探すことです。

調査と施工を分ける!おすすめの独立系調査会社

このリスクを回避するために、地盤調査会社と施工会社は“別の会社”を選ぶ方法です。

実際、ネットでもよくおすすめされているのが、以下のような中立性の高い地盤調査会社です。

- 地盤ネット株式会社(独立系の地盤調査会社)

⇒ 施工とは無関係な調査結果が得られると評判

こういった会社に依頼することで、本当に必要な改良工事だけに絞って進められるようになります。

我が工務店の対応がすごい!セカンドオピニオンで5社比較

ちなみに、私たちのお願いしている工務店は、かなり良心的かつ慎重な対応をしてくれています。

なんと、地盤調査のセカンドオピニオンを5社に依頼しているとのこと!

しかも、各地盤調査会社には「ほかに4社と比較検討しています」と伝えているそうで、

調査結果に対して変なバイアスがかからないよう、透明性と公平性をしっかり担保しています。

このように情報を開示しておくことで、各社も「無理に工事を取ろう」とするような判定を出すリスクが減り“本当に必要な地盤改良だけ”にとどめる判断が期待できるというわけです。

正直このようなやり方で地盤調査をされているところはネット上では確認できなかったのですごいなぁと感心しました😮

まとめ

ここまでじっくり読んでくださったあなたは、間違いなく家づくりに対して本気で向き合う勉強家です。本当にお疲れさまでした。そして、ありがとうございます!

家づくりには考えること、調べること、選ぶことが山のようにあります。それら一つひとつに丁寧に向き合いながら、ご自身やご家族の未来の暮らしを形にしようとしているあなたの姿勢は、とても素晴らしいものだと思います。

今回の打ち合わせ記録や、設備選び、地盤の話などを通じて、「自分の希望をどうやって現実に落とし込むか?」という視点が少しでも伝わっていれば嬉しいです。小さな気づきが、将来の大きな後悔を防いでくれるかもしれません。

そんなあなたの家づくりが、心から納得できる素晴らしいものになりますように。引き続き、一緒に家づくりを楽しんでいきましょう!