今までの総まとめ。

断熱等級7(33坪)で価格比較しました 。・ヤマト住建

・地元工務店

・一条工務店

・ウィズダム建築設計

・大和ハウス

・三井ホーム

・アキュラホーム

・クレバリーホーム

・住友不動産1千万円以上の開きになるとは思いませんでした…勉強不足。

計110時間のやり取りを集約 家造り時間の節約になると思います。※有料Note

プレゼンで“坪100万円”って言われてたのに、見積り見たら109万円になってて…。どこで増えたんだろう?

それ、延床面積と施工面積の違いかもしれないね。“坪単価の定義”は各社様々。ここは本当に注意が必要です。

こんにちは。

今回はウィズダム建築設計さんとの打ち合わせ記録を整理していきます。

- 2回目の打ち合わせ:完成見学会にて実施

- 3回目の打ち合わせ:ZOOMミーティングにて実施

実際に建築費用の目安も提示されたため、その内容もあわせて共有します。

これからウィズダムで検討している方や、同グレード帯の仕様を知りたい方の参考になれば幸いです。

家づくりを進めていく中で、「標準仕様と思っていた設備が実はオプションだった」「坪単価の計算方法が思っていたのと違った」という経験をした方は少なくないと思います。

私自身も今回の打ち合わせで、そのあたりの誤解やズレを具体的に確認することができました。

この記事では、実際にウィズダム建築設計さんとの打ち合わせでわかった設備仕様・制震構造・坪単価について、施主目線で詳しく整理しています。

価格面のリアルな感覚や、判断のポイントも含めて記録しましたので、「見積り段階での注意点を知りたい」「費用感を具体的に把握したい」という方の参考になると思います。

追記:Note有料記事を作りました。

Withdom建築設計について財務状況、いつもの14の質問から性能、建材に関する事をまとめましたのでこちらもよろしくお願いします😄

本気で探すHM|Withdom建築設計への訪問|14の質問への回答と財務状況の分析

この記事を読んで分かること

- ウィズダム建築設計の坪単価とその算出方法の実例

延床面積・施工面積の違いによる価格差や、見積もり時に注意すべきポイントを解説。 - 制震ダンパー「Evoltz」の追加費用と採用判断の考え方

採用コストや設計上の制約、他工務店との比較から感じた判断基準を紹介。 - 太陽光パネルを第三者施工にする場合のローン組み方

太陽光や外構を別会社で発注する際の資金計画・銀行対応の例を解説。 - 設備仕様(キッチン・床材など)で注意したい“標準とオプション”の違い

カタログ写真と実際の標準仕様のギャップ、選定時に確認しておくべき点を整理。

見学した家の概要と印象

今回拝見したのは、延床約45坪のほぼ平屋の住宅でした。

ウィズダムの住宅には4つのグレードがあり、今回はその中で上から2番目のグレード。

ちょうど私が検討している仕様と同等のグレードです。

この見学会では、設備や素材の質感を実際に確認できたので非常に参考になりました。

やはり図面やカタログだけではわかりにくい部分が多いので、完成見学会は参加必須だと感じました😀

外観デザインと外装仕様

外壁にはジョリパットのグレー塗り壁が採用されており、落ち着いた印象でした。

やっぱり塗り壁はかっこいいですね😀

ジョリパットは「アイカ工業」が販売する外装用塗り壁材で、デザインの自由度が高く、色あせしにくいのが特徴です。

公式サイト:塗り壁材・外壁材/ジョリパット | アイカ工業株式会社

軒天や玄関まわりの壁には、「神島化学工業」の木目調サイディングがアクセントとして使用されていました。このサイディングは実際の木のような質感で、近くで見てもかなり自然な印象でした。

これらの塗り壁+木目サイディングの組み合わせは、カタログでは伝わりにくい部分ですが、

実物を見ると重厚感があり、グレードアップする価値は十分に感じました。

ただし、担当の方によるとこれらはすべてオプション仕様とのこと。

標準仕様との差額を確認しながら選ぶ必要がありそうです🤔

以前、神島化学工業の木目調軒天ボードの価格を調べたことがありますが、結構高価でした。この軒天ボードは木目調のデザインを再現した化粧板で、耐久性やメンテナンス性が高い点が特徴です。

過去に別の工務店では「本物の木を使った軒天の方が安くなる場合もある」と提案されたこともあります。確かに材料費だけで見ると、天然木を使った方がコストを半額以上抑えられるケースもあるようです。

私の現在の住まいでは軒天に天然木を使用しています。雨が直接当たらない場所なので腐食の心配もほとんどなく、この仕様で十分だと感じています😁

こうした実体験をもとに、軒天の素材選びでは耐久性だけでなく、設置場所やメンテナンスのしやすさも考慮すると良いと思います。

内装・建具・キッチン仕様のレビュー

完成見学会で外観を見たあとは、室内の仕様をじっくり確認しました。

ここでは、におい・建具・和室・キッチンの4点について感じたことをまとめています。

内装のにおいと建材の違いについて

私はあまり気になりませんでしたが、妻は新築特有の「新築のにおい」で少し頭が痛くなってしまったようです😥

このにおいは、主に合板や接着剤などの建材に含まれる化学物質が原因といわれています。

この家では、床を標準の無垢床から合板タイプの石目調フロアに変更していました。

そのため、新建材(人工素材※)の割合が増え、においが強く感じられたのかもしれません🤔

※補足

新建材とは、合板や化粧板など、天然木材ではなく加工された材料のことです。接着剤などを多く使用するため、新築時に独特のにおいがする場合があります。

ちなみに、無垢床とは天然の木材をそのまま使用したフローリングのことです。木の呼吸によって室内の湿度を調整する「調湿効果」があり、時間の経過とともに色や風合いが変化していくのも楽しめます。

ただし、材料費や施工費が高くなるため、一般的にはコストが上がる点には注意が必要です。

今回の家では、施主から「ホテルのような内装に合う床にしたい」という要望があり、標準の無垢床から合板フローリングに変更していました。

合板フローリングは、傷や汚れに強く、メンテナンスもしやすいというメリットがあります。

そのため、日常の使用で床の手入れを簡単にしたい場合には適した選択と言えますが、耐久性は一般的には無垢床が優れていると言われていますので慎重に選びたい建材だと言えます🤔

建具(ドア・引き戸)について

出典:室内ドア・内装ドア | 室内ドア・収納・フローリング | Panasonic

建具の標準仕様はパナソニック製(標準サイズ)でした。

オプションで永大産業のハイドア(天井まであるタイプ)を選べるそうです。

採用されていたハイドアは空間がすっきりと見え、天井を高く感じさせる効果がありました😄

この見学会の住宅では、床や天井にドア枠を見せないデザインを採用していて、全体的にスタイリッシュな印象でした😆

リビングの入り口にはガラス戸が使われており、担当の方いわく、

「LIXIL(リクシル)のラシッサシリーズは建て付けがしっかりしているため採用が多い」とのことでした。

実際に開閉してみると、ぐらつきがなく安定感があり、使用感はとても良かったです😊

メーカー公式サイト

- パナソニック 建具・内装ドア

👉 室内ドア・内装ドア | 室内ドア・収納・フローリング | Panasonic - 永大産業 ハイドアシリーズ

👉 室内ドア・造作材・カウンター・間仕切り・建具 | EIDAI - LIXIL ラシッサシリーズ

👉 LIXIL | リビング・寝室・居室 | 室内ドア・引戸(建具)

和室(置き畳と天井仕上げ)

出典:【ReFace/リフェイス】畳・タイル・エレベーター壁材

和室には、置き畳タイプの「リフェイス」を採用していました。

見た目は琉球畳風で、モダンな雰囲気😊

ただ、座ってみると少し硬い印象があり、ごろ寝や子どもの遊び場に使う場合はクッション性を確認したほうが良さそうです😅

天井のクロス(壁紙)は、葦(あし)を編んだようなデザインで、和モダンな印象にまとまっていました。

自然素材風のデザインクロスは、照明の当たり方によって質感が変わるので、夜の見え方も期待できるかと思います。

キッチン(ウィズダムオリジナル仕様)

キッチンは「ウィズダムオリジナル」との説明でした。

つまり、どこかのメーカーのOEM(委託製造)ではなく、ウィズダムが独自に企画・製作しているとのことです。

表面の木目部分は塗装仕上げで、質感が非常に良かったです😍

人工樹脂のようなツヤではなく、自然なマット感のある木肌で、照明の反射も柔らかい印象でした。

背面の収納はA4ファイルがすっぽり入る奥行きで、収納力も十分😊

家族の書類やレシピブック、家電などもまとめて整理できる容量がありました。

洗面台の仕様と選定ポイント

出典:造作風洗面化粧台「スマートサニタリー」に新アイテムを追加 | アイカ工業株式会社

洗面台にはアイカ工業のボウルが採用されていました。

おしゃれ造作洗面の代名詞ですね😁

最近では深型シンクのモデルも登場していますが、担当者の話によると、深型タイプはオープン収納(引き出しなし)専用とのことです。

引き出しタイプの収納を希望する場合は、従来の浅型シンクを選ぶ必要があるようです。

深型は水はねが少ない反面、奥行きが深いぶん下の収納スペースが限られる点に注意が必要です。

見た目や使い勝手のバランスを考えて選ぶと良いと思います。

打合せ開始!

今回の打ち合わせから設計担当が新しく変更になりました😮

初めてお会いした方でしたが、話を聞くと以前は別のHMに勤めていたベテランとのこと。

私の地域のウィズダムでは設計担当がこれまでの2名から3名に増員されたそうで、業務体制が強化されている印象を受けました。

急増する受注と現場体制の懸念

2025年の年間受注棟数は、前回の打ち合わせ時点で17棟だったのが、わずか1か月で27棟に増加したとのことです。

勢いがある反面、現場管理体制が追いついているか少し気になる点でもあります。

確認したところ、1人の現場監督が同時に担当できるのはおよそ10棟までとのこと。

この規模だと、各現場を2週間に1回程度しか見回れない計算になります。

これはローコスト系メーカーと同程度の棟数で、品質管理が難しくなる可能性もあると感じました😓

施工図の作成体制について

ウィズダムでは、施工図(工事の詳細図面※)を外部の一級建築士が作成しているとのことでした。

この点は流石のハウスメーカー、マンパワーはありそうです😮

※補足

施工図は、間取り図よりもさらに詳細な工事用図面。スイッチ・コンセント・サッシ位置などをミリ単位で示します。

ただし、個人的には現場を実際に知っている監督が描いた方が納まり(部材の接合や寸法調整)が正確になると感じています。

施工図が無い場合、スイッチやコンセントの位置がずれたり、窓が柱の中央にこなかったりといったトラブルが起きることもあります😰

どの段階で誰が施工図を描くのかは、契約前に確認しておくと安心です。

インテリアコーディネーター(IC)の体制

インテリアコーディネーターは契約後に担当がつくとのことでした。

10月からは1名体制から2名体制に増員される予定だそうです。

受注拡大に合わせて、社内の体制も少しずつ整ってきている印象でした。

打ち合わせ回数に制限はあるのか?

ウィズダム建築設計について調べていると、「打ち合わせ回数に制限がある」という情報をYouTubeなどで見かけることがあります。

私も少し心配していましたが、私の地域のウィズダムでは特に制限はありませんでした😀

担当者の話では、着工が2025年4月からであれば工事枠も埋まっておらず問題ないとのことでした。

この時期はちょうど7月決算前の区切りになるため、会社としてもスケジュール的に都合が良いようです。

また、「施主側の検討が長引いて、建築確認申請が遅れた場合どうなるか?」も確認してみました。

担当者によると、他の誰かが遅れることはよくあるため、着工予定は基本的にキープされることが多いそうです。

ちなみに、一条工務店ではこのあたりがかなりシビアで、申請が遅れると元々確保していた上棟(建物の骨組みを立てる工程)予約もずれ込み、半年以上延期になることもあると一条の営業から以前聞きました。

これでは実質、打ち合わせ制限があるのと同じです。

そのため、ウィズダムは比較的柔軟な対応をしてくれる印象でした。

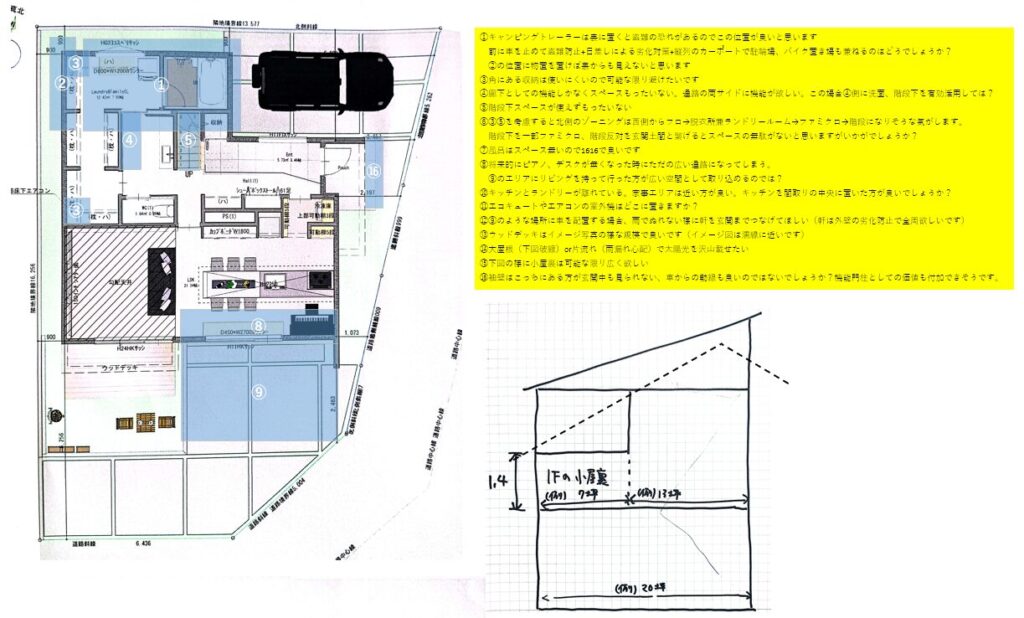

初回間取り提案と修正のポイント

この日は、初回の間取り提案も出てきました。

ただ、正直に言うと少し印象が薄く、特に2階の間取りが厳しい構成でした。

そして何より、私の念願だったトレーニングルーム(ホームジム)がありませんでした😥

そんな訳で提出された間取りに対してエクセルで要望リストを作成して送付しました。

その後、2回目の打ち合わせで修正版が出てきましたが、今度はトレーニングルームが1階に移動していました。ただしその結果、リビングが狭くなってしまったのです😫

トレーニングルームは1階か?2階か?

設計担当者からは、次のような意見がありました。

- 「合計400kgほどのパワーラックやバーベルを2階に上げるのは危険」

- 「土間を広く取って1階に設けるのが現実的」

- 「振動対策の面でも1階が望ましい」

たしかに一理あります。

しかし、構造的な観点から考えると、満水状態のユニットバス(浴槽)+2人分の体重で約1トンほどの荷重になります。それを支えられる構造計算が行われているなら、トレーニング機材程度の重量は問題ないはずです。

また、振動に関してもデッドリフトクッションラックや防振マットを使用すれば軽減可能です。

そのため私は、2階にホームジムを設ける方向で再度提案を依頼しました。

正直、2Fの間取りをほっておいてリビングを狭くしてまでトレーニングルームを1階に配置する案は、少し感覚が合わないと感じました。

依頼と書きましたがこれは説得と言うほうが近かったです。

なかなか納得してくれませんでした😗

このあたりの「暮らし方の優先順位」を共有できるかどうかは、設計打ち合わせでとても重要なポイントだと思います。

補足メモ:構造的な荷重の目安

- 一般的な住宅の床耐荷重:180kg/m²〜300kg/m²程度

- ユニットバス(満水+2人):約1,000kg前後

- パワーラック+バーベル類:300〜400kg程度

構造計算をしっかり行えば、2階にホームジムを設けることも十分可能です。

ただし、防振や床補強の方法は設計段階で検討しておくことをおすすめします。

ウィズダム建築設計の設備仕様とオプション費用

今回の打ち合わせでは、キッチンや制震ダンパーなど、具体的な設備仕様とオプション費用についても話を聞くことができました。

想定外の部分も多く、他社比較をしてきた私としては少し意外な点もありました。

キッチン標準仕様はI型のみ?オープンにすると追加費用あり

ウィズダム建築設計では、タカラの「オフェリア」シリーズが標準仕様になっていました。

ただし、標準で採用されているのはI型(壁付けタイプ)のキッチンです。

プレゼン資料の写真では、オープンキッチン(対面型)が採用されていたので当然それが標準だと思っていましたが、実際はオプション扱いとのこと。

オープンキッチンに変更する場合は、+50〜60万円程度の追加費用がかかりそうです😥

但し、写真の様にリビング側の収納を無くして腰壁とする場合はI型を使ったオープンキッチンが標準内で採用できます。

キッチン周りの仕様は生活動線にも大きく関わるため、打ち合わせ初期の段階で確認しておくことをおすすめします。

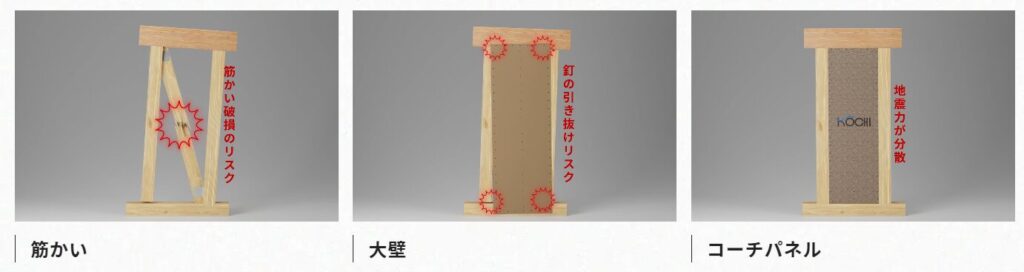

制震ダンパー「Evoltz(エヴォルツ)」の追加費用

次に、制震ダンパーの話題になりました。

ウィズダムでは、オプションで「Evoltz(エヴォルツ)」を追加できるとのことですが、

その費用は+100万円ほどと案内されました。

出典:制振ダンパー・制振(耐震)装置ならevoltz(エヴォルツ )

正直、以前検討していた別の工務店では60万円程度だったため、ほぼ倍の価格差があります😨

理由を聞くと、筋交い(すじかい)※が邪魔して設置位置の確保が難しいという事情もあるそうです。

※筋交い:地震や風に対して建物を強くするため、壁の内部に斜めに入れる補強材のこと。

このように「普段あまり採用しない設備を入れると一気にコストが上がる」というのは、少し不安に感じるポイントでした😥

契約後にこのような追加費用が何度も出てくると、総額が大きく膨らむ可能性があるため、あらかじめ注意しておいた方が良いでしょう。

コーチングパネル構造と制震ダンパーの必要性

ウィズダムでは標準仕様として、コーチングパネル(耐力面材)で住宅全体を強固に支える構造を採用しているそうです。

そのため私は、「そもそも制震ダンパーは不要なのでは?」と質問してみました。

担当者の回答は、

「コーチングパネルでも、地震時にはしなるため制震ダンパーは有効です」

というものでした。

ただ、別の工務店でも同様のコーチングパネルを採用しているところがあり、そちらでは

「パネル自体で十分に剛性を確保しているので、ダンパーは不要」

という説明を受けたことがあります。

同じ構造でも設計者によって考え方が異なるようで、正直どちらが正しいかは判断が難しいところです。

とはいえ、どちらの意見にも根拠があるため、「設計思想」や「構造計算の方針」をよく確認することが大切だと思いました。

現時点では、私自身もどちらが正しいとは言い切れません🤔

ただし、長年コーチングパネルを採用してきた他社社長の経験談を聞くと、「不要説」も一定の説得力があるように感じています。

最終的には、コスト・構造・安心感のバランスをどう取るか、施主が納得できる判断が求められる部分だと思います。

坪単価の落とし穴

家づくりで「坪単価○○万円」という言葉をよく聞きますが、

実際に契約や見積もり段階になると「思っていた金額と違う」と感じることがあります。

私自身もウィズダム設計を初めて訪問した際、プレゼンで提示された坪単価は100万円/坪(希望グレード)でした。

しかし、実際の見積もりでは109万円/坪に上がっており、

しかもその算出基準が「延床面積」ではなく「施工面積」だったことが後から分かりました😥

詳細は以降で説明しますが、坪単価の算出方法は各社まちまちなので最初に確認と取ることをおすすめします。

ウィズダム設計での提示価格と実際の見積もり

当初のプレゼン資料では以下のような条件でした。

- 坪単価:100万円(施工面積ベース)

- オプション:ほぼなし

- 太陽光:あり、蓄電池:なし

最終的な見積りでは以下のようになりました。

建物本体価格:3,570万円

延床面積:32.81坪

施工面積:33.87坪

・オプション:ほぼなし

・太陽光:なし、蓄電池:なし

※外構・登記・ローン関連費用は除く

予算オーバーしたので太陽光を無くしました😅

このときの坪単価を整理すると次の通りです。

- ① 延床面積ベース:109万円/坪

- ② 施工面積ベース:105万円/坪

私は当初、延床ベース(①)の100万円(太陽光あり)をイメージしていたため、

実際の109万円(太陽光無し)という数字には正直少し驚きました。

「延床面積」と「施工面積」の違いとは?

ここで注意が必要なのが、工務店ごとに坪単価の基準となる面積が異なる点です。

- 延床面積:実際に住む部分(1階+2階の床面積の合計)

- 施工面積:上記に加えて、玄関ポーチ・バルコニー・吹き抜け上部の床組などを含む

施工面積の方が広くなるため、同じ建築価格でも「坪単価」は低く見える傾向があります😥

つまり、「坪単価○○万円」と書かれていても、基準の面積が違えば金額の印象が変わるのです。

坪単価の差を計算してみた

私は当初、アプローチや外構のような部分は坪単価の半額程度で計算してよいと思っていました。実際他のHMではその様に計算します。その考え方で試算すると以下のようになります。

100万円/坪 × 32.81(延床)

+ 100万円/坪 × 1/2(33.87 − 32.81)

= 約3,334万円しかし、実際の見積りは3,570万円。

差額は約236万円となり、想定よりもかなり高くなっていました😱

なぜ差が出たのか?HMの説明

担当者によると、この差は「建物形状の影響」とのことでした。

今回の場合は大屋根構造を採用したことでコストが上がったそうです。

外周が凸凹していたり、下屋の多い形状だったので総2階にすると安くならないか?聞いてみました。

シンプルな総2階建てにしても、2階に吹き抜けを設ける構造のため

構造補強や仕上げ材、足場の増加でコストが下がらないという説明を受けました。

つまり、単純にウィズダムの場合「形をシンプルにすれば安くなる」という話ではない様です🤔

坪単価を比較するときの注意点

家づくりの打ち合わせでは、

「坪単価100万円」という数字だけで判断すると誤解が生じることがあります。

実際に確認すべきポイントは次の3つです。

- 坪単価の基準が延床面積か施工面積かを必ず確認する

- 吹き抜け・バルコニー・玄関ポーチなどの含まれる範囲を聞いておく

- 坪単価に含まれる項目(断熱仕様、内部仕上げ、設備グレードなど)を明確にする

こうした確認を怠ると、

後で「思っていたより高くなった」という事態になりかねません😥

※この文章は、筆者が実際にウィズダム設計で家づくりの見積りを受けた際の体験をもとに記載しています。価格・仕様・条件は当時のものであり、現在の内容とは異なる可能性があります。

無くした太陽光パネルをどこで施工する?

新築時に太陽光発電を導入するかどうかは、多くの人が悩むポイントだと思います。

私もウィズダム設計との打ち合わせの中で、格安の蓄電池システムを導入するために、

標準装備の太陽光パネルを外し、第三者(別会社)に施工を依頼する案を検討しました。

第三者による太陽光パネル施工のメリット

ハウスメーカーや工務店を通さず、太陽光パネルを専門業者に依頼する最大のメリットはコスト削減です。住宅会社の標準装備は安心感がありますが、施工費用やマージンが上乗せされているケースもあります。

例えばソーラーオフの様なネット販売業者を使えばパネルの購入価格は大幅に抑えられます。

ソーラーパネルの新品、中古、廃番品の圧倒的な品揃え|ソーラーオフ

また、ヤフオクでは型落ち新品のパネルが破格の値段で販売されています。

Yahoo!オークション – 日本最大級のネットオークション・フリマアプリ

私の場合も、ウィズダム標準の太陽光パネルを外すことで、

第三者施工+格安蓄電池システムの組み合わせが可能になる見込みです。

住宅ローンで第三者施工は組み込める?

ここで一番気になるのが、第三者への支払いを住宅ローンでまとめられるかどうかです。

ウィズダム設計に確認したところ、

「銀行によっては可能」との回答をもらいました。

具体的には、以下のような資金計画が想定されます。

3,000万円 … ウィズダム設計(建物本体)

1,000万円 … 第三者会社(外構・太陽光)

つまり、合計4,000万円の住宅ローンの中で分けて支払う形です。

ただし、すべての銀行が対応しているわけではありません。

外構工事や太陽光発電を別会社に依頼する予定がある方は、

事前に必ず金融機関へ確認しておくことを強くおすすめします。

銀行によって対応が異なる理由

住宅ローンは「住宅の取得」に関わる費用を対象としていますが、

銀行によっては「住宅本体以外の工事(外構・設備など)」を融資対象外とする場合もあります。

そのため、同じ「太陽光パネルの設置」であっても、

- ハウスメーカーを通した施工ならOK

- 第三者会社への直接支払いはNG

というように、扱いが異なるケースがあります。

資金計画の初期段階で確認しておく

今回の打ち合わせで学んだのは、資金計画の段階で銀行と支払い範囲を明確にしておく重要性です。

家づくりでは、建物・外構・太陽光・蓄電池などを別々の業者に依頼することも珍しくありません。

後から「ローンに含められない」と分かると、現金払いの負担が大きくなってしまうため、

早めの相談が安心です。

※この内容は筆者がウィズダム設計との打ち合わせで確認した経験をもとに記載しています。

金融機関の条件や取り扱いは時期・地域・銀行によって異なりますので、

必ずご自身のローン担当者に確認してください。

ブログまとめチェックリスト

今回の質問内容です。

必要なところを抜粋して使ってみて下さい。

【洗面・設備関係】

□ 深型シンクの採用可否を確認したか?

□ 深型シンクを選ぶとオープン収納が前提になり、引き出し仕様が選べない

【設計体制・打ち合わせ】

□ 設計担当の変更があった場合、新担当者の経歴・経験を確認したか?

□ 現場監督1人が担当する棟数(目安10棟)を確認したか?

□ 現場監督が施工図を描くのか、外部設計者が描くのか確認したか?

□ 施工図がない場合、スイッチ・コンセント位置や窓位置のズレが起こるリスクを理解しているか?

【打ち合わせ制限・スケジュール】

□ 打ち合わせ回数に制限がないことを確認したか?

□ 施主側の都合で申請が遅れても、着工時期が大幅に遅れないことを確認したか?

【間取り・設計内容】

□ 初回の間取り提案が納得いかない場合、遠慮せず意見を出したか?

【設備・仕様】

□ キッチンの標準仕様が「オフェリアI型キッチン」であった

□ オープンキッチン仕様がオプション扱い

□ オープン仕様に変更する場合の追加費用(約50〜60万円)

【耐震・制震関係】

□ 制震ダンパー「Evoltz(エヴォルツ)」の追加費用が約100万円

□ 他社比較でEvoltzが高額(他社では約60万円)だった

□ 標準採用の「コーチングパネル」構造で制震ダンパーが必要かどうかを確認したか?

□ 設計担当によって「コーチングパネル+ダンパー」の考え方が異なる

【価格・坪単価】

□ プレゼン資料の坪単価が「延床」ではなく「施工面積」ベースだった

□ 建物形状の複雑さによるコストvs総2階+吹き抜け案はHMによってコストが逆転する

【太陽光・蓄電池・資金計画】

□ 標準装備の太陽光パネルを外して第三者に施工を依頼する案を検討したか?

□ 第三者施工でも住宅ローンに組み込めるか確認したか?

□ 「建物+外構・太陽光を別会社」での資金計画例を検討したか?

□ 銀行によって対応可否が異なることを確認したか?

□ 外構・太陽光を別会社に依頼する予定がある場合、銀行に事前確認を行ったか?

まとめ

家づくりの検討は、情報が多くなるほど混乱しやすく、何を優先すべきか悩む場面も多いですよね。

ここまで読んでくださったあなたは、きっと“自分で判断できる家づくり”を目指している方だと思います。図面や仕様書、坪単価の数字に振り回されず、きちんと意味を理解しようとするその姿勢こそが、理想の家を叶える第一歩です。

私自身、ウィズダム設計との打ち合わせや、太陽光・蓄電池の費用分離など、何度も計算と調整を重ねてきました。実際に経験してみて感じたのは、正しい答えを“誰かがくれる”のではなく、“自分で選び取る”ことの大切さです。

この記事が、あなたが後悔のない選択をするためのヒントになれば嬉しく思います。

最後まで読んでくださって本当にありがとうございます。家づくりは、焦らず一歩ずつ理解を積み重ねていけば、必ず自信を持って進めるようになります。

あなたが今、丁寧に情報を整理しようとしているその努力は、確実に理想の住まいづくりに近づいています。

もしこの記事が少しでも役立ったと感じたら、次は「資金計画」や「契約前の確認ポイント」など、関連する記事もぜひチェックしてみてください。

あなたの家づくりがよりスムーズに、そして満足度の高いものになるよう、今後も情報を共有していきます。

追記:Note有料記事を作りました。

ヤマト住建、一条工務店、Withdom建築設計にご興味がある方は覗いてみて下さい😄

冒頭に紹介した価格比較の記事です。

各社の特化記事です。